Fotos: Copyright @ Opera Sofia and Ballett

Claude-Michel Schönberg Alain Boublil

„Les Misérables“

Plamen Kartaloff, Inszenierung

Constantin Trinks, musikalische Leitung

Alexander-Newski-Kathedrale, Sofia, 27. Juli 2025

von Dirk Schauß

Am 27. Juli 2025, vier Tage nach der gefeierten Premiere, brachte die Nationaloper Sofia Claude-Michel Schönbergs und Alain Boublils Musical „Les Misérables“ wieder auf den Alexander-Newski-Platz. Diesmal spielte das Wetter kurz einen Streich, so dass der erste Akt kurz unterbrochen werden musste. Einsetzender Nieselregen machte es notwendig, die Instrumente des Orchesters zu schützen. Zum Glück währte dies nicht lange, so dass die zahlreichen Menschen im Publikum, sich wieder ganz der großen Geschichte widmen konnten.

Es war ein Abend, der sich in seiner Wirkung deutlich von den vorherigen Vorstellungen abhob – nicht, weil er Neues erzwingen wollte, sondern weil er sich auf das Wesentliche konzentrierte. In einer Zeit, in der Kriegsrhetorik wieder salonfähig geworden ist, in der Gesellschaften gespalten und von ihren Regierenden allzu häufig gegeneinander ausgespielt werden, erscheint eine Geschichte wie diese nicht nur relevant, sondern beinahe überlebenswichtig. Das Streben nach Menschlichkeit, nach Mitgefühl, nach Gerechtigkeit – alles Begriffe, die derzeit schnell zur Floskel verkommen – bekommen in dieser Inszenierung wieder Gewicht.

Plamen Kartaloffs Regiearbeit ist in diesem Kontext weit mehr als eine künstlerische Handschrift. Sie ist ein Gegenentwurf zu einem Klima, in dem Lautstärke oft den Ton angibt und Nuancen verloren gehen. Kartaloff erzählt mit Präzision, mit Blick für Details, mit dem Mut zur Stille. Seine Massenszenen leben nicht vom Effekt, sondern von innerer Bewegung. Da drängt sich nichts auf, es schiebt sich nach vorn. Seine Szenen fügen sich ineinander, als wären sie auf einer unsichtbaren Linie miteinander verbunden. Die Bühne wird zum Resonanzraum – für Figuren, für Gedanken, für Zuschauer. Gerade weil Kartaloff auf große Gesten verzichtet, können die Figuren umso klarer wirken. Seine Regie wirkt geradezu filmisch.

Der neue Valjean von Rosen Nenchev gibt sich nicht als Heiligen, sondern als tastenden, fallenden und immer wieder aufstehenden Menschen. Er singt diese fordernde Rolle mit klassicher Gesangstechnik, ohne dabei ins Opernhafte zu verfallen. Seine Tenor-Stimme hat Substanz, aber auch Brüchigkeit, nicht alles gelingt in der hohen Lage. Man spürt: Dieser Mann trägt seine Geschichte nicht nur in Worten, sondern im Körper. Seine Begegnung mit dem Bischof (intensiv in der Ruhe und fein im Gesang: Nikolay Voynov) markiert nicht nur einen Wendepunkt im Stück, sondern auch im Abend. Es geht nicht mehr um Recht oder Unrecht, sondern um den Moment, in dem sich ein Mensch gegen den Hass entscheidet. Sein „Bring him home“ war tief aus der Seele gesungen – und wurde dadurch zu einem ganz intensiven Moment der Vorstellung.

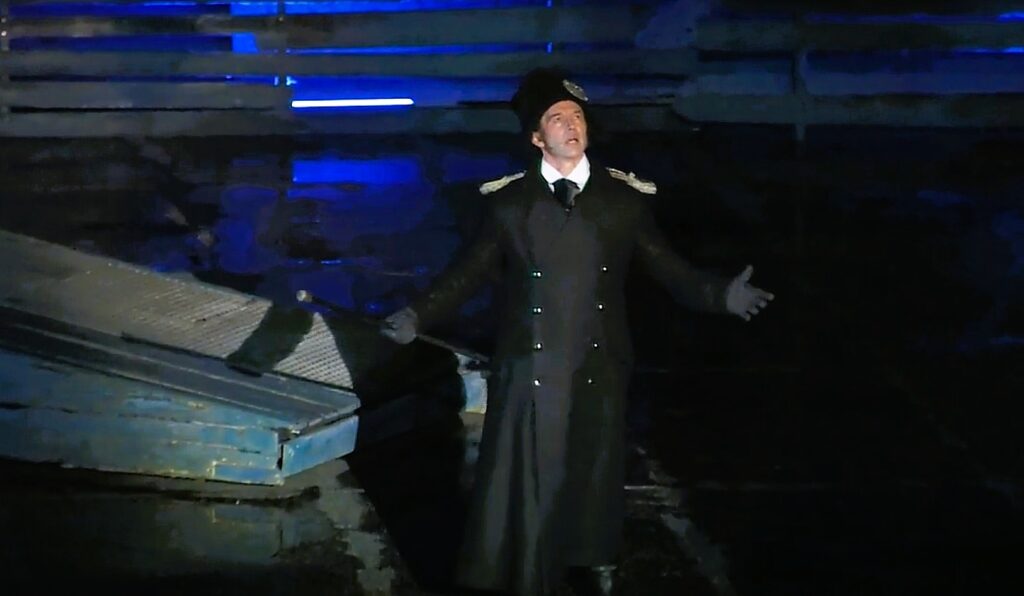

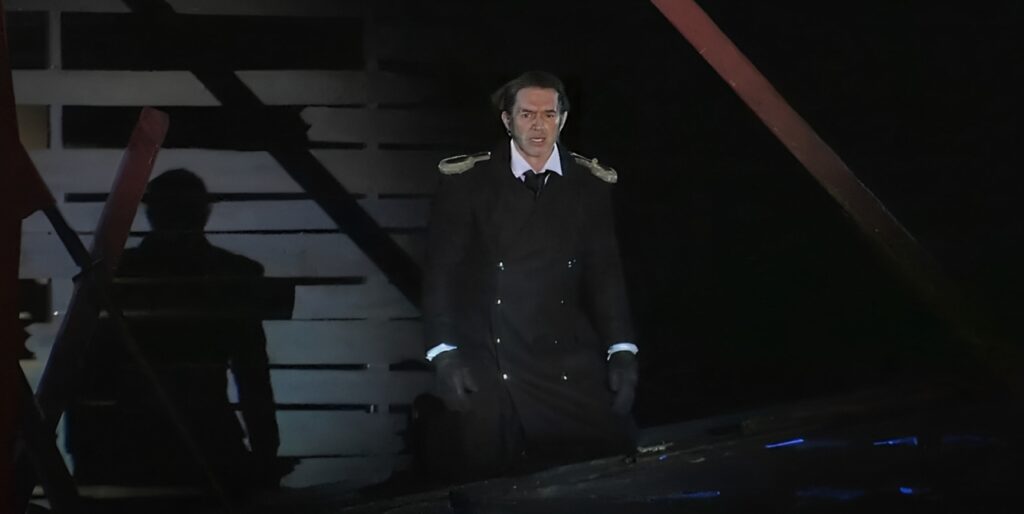

Atanas Srebrev als Javert setzt dem eine Härte entgegen, die nicht auf Bosheit gründet, sondern auf tiefer Überzeugung. Das macht ihn nicht sympathisch, aber nachvollziehbar. Seine Stimme ist scharf, schnörkellos, wie seine Haltung. „Stars“ wird bei ihm zur rituellen Selbstvergewisserung – kein Lied, sondern ein Mantra der eigenen Obsession. Und gerade deshalb schmerzt sein Fall umso mehr: Weil man ihn kommen sah und doch nichts daran ändern konnte. Sein Ringen, das eigene Ende vielleicht doch noch abzuwenden und daran zu scheitern, erzeugt Beklommenheit und Mitgefühl. Ein Scheitender der eigenen Überzeugung!

Paolina Maleshkova gelingt als Fantine ein Kunststück: Sie überzieht nichts, sie stilisiert nichts, sie zeigt pur ihre Gefühle – und berührt gerade deshalb. Ihr „I Dreamed a Dream“ war kein Konzertmoment, sondern eine Art innerer Monolog, wie ein leiser Rückblick in das, was war und nie hätte sein sollen. Ihre Stimme trägt Verletzlichkeit, ohne an Kraft zu verlieren.

Preslava Todorova als Cosette bringt Licht in die dunkle Welt der Handlung. Ihre Stimme schwebt, ohne zu entgleiten. Ihre Szenen mit Valjean sind durchzogen von gegenseitiger Fürsorge, wie das Atmen eines gemeinsamen Lebens.

Kalina Asenova als Éponine dagegen zeigt eine kraftvolle Figur, die jedoch ganz aus Einsamkeit und großer Sehnsucht besteht. Ihr „On My Own“ ist kein Showmoment, sondern ein stiller Rückzug, der umso intensiver wirkt. Asenova spielt mit natürlicher Gestik, eher minimal, aber maximaler Wirkung. Ein starkes Portrait.

Kamen Assenov und Juliana Todorova als Thénardiers zeigen, wie Groteske funktioniert, wenn man sie ernst nimmt. Assenov chargiert mit kalkulierter Überzeichnung – ein Gauner, der so glatt ist, dass er einem das Lächeln gefrieren lässt. Eine windige Schlange. Juliana Todorova, in praller Körperlichkeit und stimmlich klar, gibt ihrer Figur eine bedrohliche Direktheit und Dominanz. Hier ist nichts lustig. Hier ist alles Kalkül für den eigenen Vorteil.

Veniamin Dimitrov bleibt als Marius seiner Linie treu: kontrolliert, sensibel, ehrlich. Besonders in „Empty Chairs at Empty Tables“ zeigt er, wie viel Aussage in Zurückhaltung liegt. Emil Pavlov als Enjolras beeindruckt mit seiner Ruhe, seiner Zuversicht – er ist kein Anführer, weil er brüllt, sondern weil er meint, was er sagt. Sein Gesang hat tenoralen Glanz, sein Spiel beeindruckende Haltung.

Die Kinder – Maxim Petkov (Gavroche), Nikol Veselinova (junge Cosette), Marina Andreeva (junge Éponine) – agieren mit einer Unmittelbarkeit, die jede Routine unterläuft. Gavroche stirbt nicht für die große Bühne – er stirbt, weil niemand ihn schützt. Und das ist vielleicht die ehrlichste Form von Theater. Der kleine Maxim Petkov spielt seinen Sterbemoment auf erschütternd realistische Weise.

Einen starken Impuls setzte der Einzug eines französischen Regiments – Trommler, Blechbläser, viele Reiter, Kanonenzieher. Ein Moment, der laut sein könnte, aber Kartaloff, der kluge Theatermann, nutzt ihn anders: Er zeigt nicht Macht, sondern zeigt, wie leicht sich Macht inszenieren lässt. Das Spektakel wird zum Spiegel.

Das Bühnenbild von Hans Kudlich bleibt eine Offenbarung. Keine feste Struktur, sondern eine bewegliche Topographie, die sich jeder Szene neu anpasst. Holz, Metall, Schatten – mehr braucht es nicht, wenn man weiß, wie man es erzählt. Die Barrikade ist Symbol und Spielfläche, Schutzraum und Falle. Leo Kulashs Kostüme erzählen mit: keine glatten Oberflächen, sondern Texturen voller Geschichte. Andrej Hajdinjak und Emil Dinkov lassen das Licht nicht strahlen – sie lassen es denken. Es führt, es verharrt, es fragt.

Musikalisch bleibt der Abend getragen von der ruhigen Hand Constantin Trinks’. Er drängt nichts, hält zurück, wenn nötig, und lässt los, wenn es der Szene dient. Der Chor unter Violeta Dimitrova überzeugt erneut mit Präsenz und Präzision. Und Sound Director Plamen Yordanov macht aus der offenen Bühne einen Klangraum, der nicht beschallt, sondern die Zuschauer umfasst.

Diese vierte Vorstellung von „Les Misérables“ war keine Wiederholung, keine Routine, kein simples Erfüllen von Erwartung. Sie war eine starke Erinnerung daran, was Theater kann, wenn es nicht gefallen will. Victor Hugos Roman erzählt von Schuld, von Mut, von Menschlichkeit inmitten sozialer Kälte. Kartaloff erinnert daran, dass genau das – heute – vielleicht das Wichtigste ist, was erzählt werden muss. Seine Inszenierung wurde an diesem Abend zu genau dieser Mahnung. Ohne Pathos. Ohne Fingerzeig. Einfach, indem sie da war.

Dirk Schauß, 29. Juli 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

„Les Misérables“ Alexander-Newski-Kathedrale, Sofia, 24. Juli 2025

Kiril Popov, Der Einsiedler von Rila Alexander-Newski-Kathedrale, Sofia, 11. Juli 2025

Richard Wagner, Tannhäuser Sofia Opera und Ballett, 5. Juli 2025