Prof. Alina Mądry © Paweł Golonko

Jolanta Łada-Zielke im Gespräch mit Alina Mądry, polnische Musikwissenschaftlerin, Dr. habil. der Geisteswissenschaften, außerordentliche Professorin für Theater und Medienkunst der Fakultät für Anthropologie und Kulturwissenschaften der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań,

Autorin des Buches „Carl Philipp Emanuel Bach. Ästhetik – Stilistik – Werk” – Teil I

klassik-begeistert: Aus dem Lebenslauf von Carl Philipp Emanuel Bach geht hervor, dass er ein vorbildlicher Ehemann und Vater war. Hat er Johanna Maria Dannemann, die Tochter eines Weinhändlers, aus praktischen Gründen geheiratet?

Prof. Alina Mądry: Carl Philipp Emanuel Bach heiratete Johanna Maria 1744 in Berlin und lebte 44 Jahre lang mit ihr zusammen. Wir wissen nicht, ob die Liebe oder praktische Gründe hier im Spiel waren. Sicher ist, dass Johanna Maria dem Komponisten Stabilität gab, dank der er in Ruhe arbeiten und wichtige berufliche Entscheidungen treffen konnte, wie zum Beispiel diese, nach Hamburg zu ziehen.

Er äußerte sich jedoch weder in seiner Korrespondenz noch in seiner Autobiografie über seine Ehefrau. Seiner Tochter Anna Carolina Philippina widmete er hingegen wahrscheinlich zwei musikalische Miniaturen: „La Caroline“ und „La Philippine“. Er hat jedoch nie direkt zugegeben, dass sich diese Titel auf seine Tochter beziehen. Noch zu Lebzeiten bezog er Anna Carolina in die Verwaltung seines Werkes mit ein. Nach dem Tod von Carl Philipp kümmerte sie sich zusammen mit ihrer Mutter um sein Vermächtnis. Beide führten die Korrespondenz, den Verkauf und die Katalogisierung seines Werks. Aus dem Briefwechsel von Johanna Maria mit dem Verleger Breitkopf geht hervor, dass es beiden wichtig war, einen genauen Katalog der Werke des Komponisten zu erstellen. Aber diese beiden Frauen, die ihm am nächsten standen, blieben in seiner Biografie still und stumm.

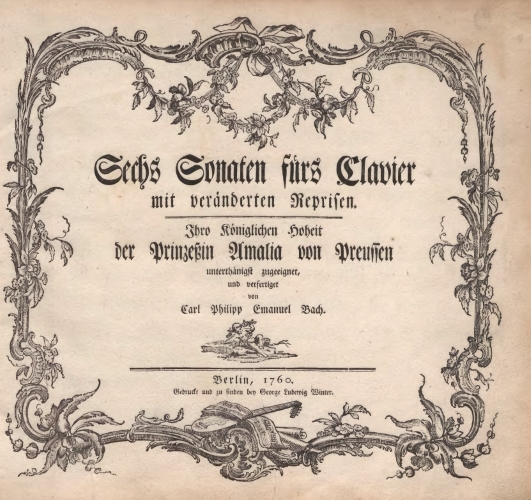

klassik-begeistert: Dafür „verewigte“ er zwei andere Damen, indem er ihnen seine Klaviersonaten widmete. Eine davon war die Schwester Friedrichs II., Prinzessin Anna Amalia (anderen Quellen zufolge: Amelia).

Prof. Alina Mądry: Anna Amalia war eine musikalisch gebildete, aufgeklärte und für die damalige Zeit fortschrittliche Frau, die viel weiter über den Tellerrand als ihr Bruder hinausschaute.

Trotz der am Berliner Hof herrschenden Konventionen gelang es ihr, sich dort ihren eigenen, individuellen Raum zu schaffen. Sie versammelte dort norddeutsche Musiker, die der Musik neue Impulse gaben, während die Künstler aus dem Umfeld Friedrichs II., ebenso wie er selbst, dem damaligen italienischen Trend huldigten. Anna Amalia schätzte Carl Philipp sehr, der sich mit Widmungen bei ihr bedankte. Auf seine Initiative hin wurde für sie eine Orgel gebaut, und er schrieb für sie Stücke für dieses Instrument. Er widmete ihr auch eine seiner wichtigsten Sammlungen „Sonaten mit veränderten Reprisen“. Als er Berlin verließ, ernannte Anna Amalia ihn zu ihrem Hofkomponisten. Meiner Meinung nach verstanden sich die beiden sehr gut und waren befreundet.

klassik-begeistert: In Ihrem Buch erwähnen Sie, dass man Anna Amalia verspottete, weil sie Orgel spielen wollte – ein Instrument, das als für Frauen ungeeignet galt.

Prof. Alina Mądry: Ja, man war der Meinung, dass die Benutzung der Fußtastatur einer Orgel für Frauen unschicklich sei. Unangemessen war für sie auch das Cello zu spielen, weil man es zwischen den Beinen hält, oder der Flöte, da dies bestimmte Assoziationen weckte.

Anna Amalia ist eine der Ausnahmen dieser Zeit – wahrscheinlich spielte ihr sozialer Status dabei eine große Rolle. Carl Philipp komponierte eine spezielle Sonatenreihe für Tasteninstrumente für Frauen – „Sechs leichte Clavier-Sonaten für Damen“ (1766). Er adressierte sie an Frauen aus den höheren Schichten, die in der Zeit der Aufklärung immer häufiger zu Hause auf einem Tasteninstrument spielten. Damals, in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts, gab es noch kein Klavier mit Pedalen – es ging um die Einfachheit der Struktur und Technik, um Amateurinnen das Spielen ohne virtuose Anforderungen zu ermöglichen. Wichtig ist, dass C.P.E. Bach diesen Bedarf erkannte und den „Damen“ mit einer solchen Sammlung entgegenkam.

klassik-begeistert: Aber Friedrich II. wusste seinen Kompositionsstil nicht besonders zu schätzen?

Prof. Alina Mądry: Nicht nur die Unabhängigkeit von Carl Philipps Stil war hier umstritten. Der Komponist hatte eine „scharfe Zunge“ und kritisierte den König in Anwesenheit anderer Musiker, indem er ihm vorwarf, er spiele unrhythmisch.

Der Flötist Johann Joachim Quantz hingegen wollte sich bei Friedrich II. einschmeicheln und schrieb für ihn Sonaten in so einem Stil, sodass der König sie spielen konnte. Dafür erhielt er eine zusätzliche Vergütung, was Carl Philipp sehr frustrierte. Quantz war zwar ein guter, aber kein besonders fortschrittlicher Musiker, er steckte eher noch in der Barock-Tradition.

Carl Philipp war nicht nur ein hervorragender Komponist, sondern auch ein Gelehrter. Der berühmte Musikhistoriker Charles Burney, der Carl Philipp Emanuel Bach kennenlernte, beschrieb ihn als großen Musiker und Gelehrten.

klassik-begeistert: Hatte der Komponist diese Gelehrsamkeit seinem Jurastudium zu verdanken?

Prof. Alina Mądry: Selbstverständlich. Johann Sebastian Bach, der selbst keine Universitätsausbildung hatte, wollte, dass seine Söhne eine solche erhielten. Deshalb ging Carl Philipp nach Frankfurt an der Oder, um Jura zu studieren. Aber dort gewann schließlich die Musik die Oberhand und er begann zu komponieren. Ich hatte die Gelegenheit, das Carl Philipp Emanuel Bach-Museum in Frankfurt zu besuchen, und es hat mich sehr gefreut, als ich in der Vitrine mit den Publikationen ein Exemplar meines Buches entdeckte.

klassik-begeistert: Als Carl Philipp nach Frankfurt ging, verließ er zum ersten Mal seine Komfortzone, nämlich sein Elternhaus, in dem Johann Sebastian seinen Bruder Wilhelm Friedmann bevorzugte.

Prof. Alina Mądry: Ja, zwar bevorzugte er seinen Erstgeborenen, aber Wilhelm Friedemann profitierte davon keineswegs. Möglicherweise fühlte er sich von der autoritären Persönlichkeit seines Vaters erdrückt. Carl Philipp hingegen kam damit sehr gut zurecht. Schon während seines Jurastudiums begann er, seine eigene musikalische Sprache zu entwickeln.

Schließlich widersetzte er sich dem Willen seines Vaters und schloss sein Jurastudium nicht ab. Es ist schwer zu sagen, ob dies einen Einfluss auf seine Beziehung zu Johann Sebastian hatte. Sicher ist, dass sie im Kontakt blieben und sein Vater ihn in Potsdam besuchte, um unter anderem die ersten von Silbermann für Friedrich II. gebauten Klaviere zu begutachten. Ich glaube jedoch, dass er Carl Philipp gerade wegen dieser Widerspenstigkeit schätzte, denn im Grunde genommen war er genauso hartnäckig in der Verfolgung seiner Ziele.

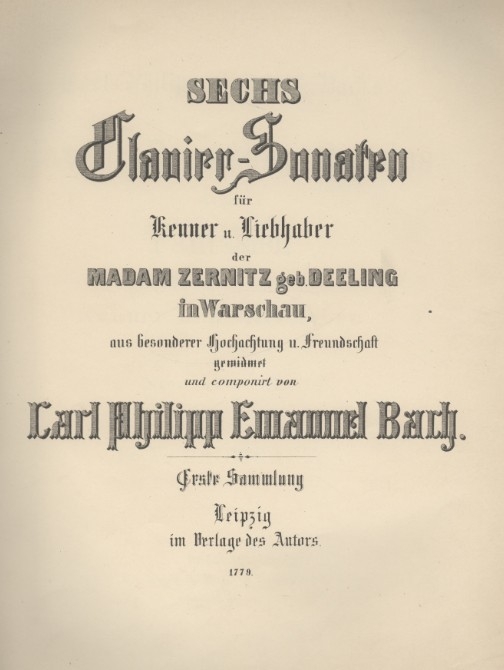

klassik-begeistert: Eine wichtige Frau im Leben von Carl Philipp war Eleonore Zernitz, der er sechs Sonaten „für Kenner und Liebhaber“ widmete. Diese Person hat Olga Baird (Yatsenko) in ihrem Artikel näher vorgestellt, dessen Titel die Widmung von Carl Philipp enthält. Angeblich lernte der Komponist Eleonore vor ihrer Heirat und dem Umzug nach Warschau kennen, nachdem Dresden während des Siebenjährigen Krieges zerstört worden war.

Prof. Alina Mądry: Man weiß nicht, wie sich die beiden getroffen haben, aber Tatsache ist, dass Carl Philipp ihr diese wichtige Sammlung der Sonaten „aus besonderer Hochachtung und Freundschaft“ widmete. Er war zu solchen Bekundungen nicht besonders geneigt, also muss Eleonore als Cembalistin einen wirklich großen Eindruck auf ihn gemacht haben. Im Nachlass-Verzeichnis (dem posthumen Katalog und den Notizen zu Bachs Manuskripten) finden wir eine Anmerkung zu einem anderen Stück: „Nur Madame Zernitz hat diese Sonatine“. Heute kennen wir diese Sonatine nur aus dieser Erwähnung. Das Originalmanuskript selbst, sofern es erhalten geblieben ist, wurde bisher nicht eindeutig identifiziert. Eleonore war nicht nur eine hervorragende Cembalistin, sondern auch Komponistin und Gelehrte, sie stand in Briefkontakt mit herausragenden Persönlichkeiten des damaligen Kulturlebens. Es wäre lohnenswert, diese Person als separates Forschungsthema zu behandeln.

klassik-begeistert: Wenn wir beim Thema Polen sind: Bezieht sich der Begriff „alla polacca“ bei C.P.E. Bach auf den Tanz Polonaise?

Prof. Alina Mądry: Im Allgemeinen hat man diesen Begriff mit der Polonaise als polnischen Tanz in Verbindung gebracht. Es war sozusagen ein internationaler kultureller Code, den man mit Polen und manchmal auch mit Litauen assoziierte, da es sich damals um die Republik beider Nationen handelte. Wenn wir uns die Tabulaturen aus dem 16. Jahrhundert ansehen, finden wir dort bereits „alla polacca“ für die Laute.

Szymon Paczkowski weist in seinem Buch „Der polnische Stil in der Musik Johann Sebastian Bachs“ darauf hin, dass Johann Sebastian die Polonaise in der Dramaturgie seiner Vokal- und Instrumentalwerke verwendete, besonders zu Themen des „Himmelreichs“, und ihm die Funktion eines Symbols für die Krone und die königliche Majestät zuwies.

Carl Philipp übernahm den Stil „alla polacca“ von seinem Vater, nutzte ihn jedoch hauptsächlich in der Instrumentalmusik als Tanzstil – eine Art Eleganz, die zu seiner „Empfindsamkeit“ gehörte. In Vokal- und Instrumentalwerken verwendete er, wie Johann Sebastian, die Polonaise als ein dramaturgisches Element, das Arien und Chören einen besonderen Charakter verlieh – zeremoniell, majestätisch, manchmal kontrastreich. Der Unterschied besteht darin, dass sie beim Vater eine symbolische und bei dem Sohn zusätzlich eine emotionale Dimension hatte.

klassik-begeistert: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Jolanta Łada-Zielke, 3. Oktober 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Im 2. Teil dieses Interviews sprechen wir über die Entdeckung eines Manuskripts eines Werks von C.P.E. Bach in einem Benediktinerinnenkloster in der Nähe von Krakau – zu lesen demnächst hier auf klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at.

Buchbesprechung: Siegbert Rampe, Carl Philipp Emanuel Bach klassik-begeistert.de, 5. November 2024