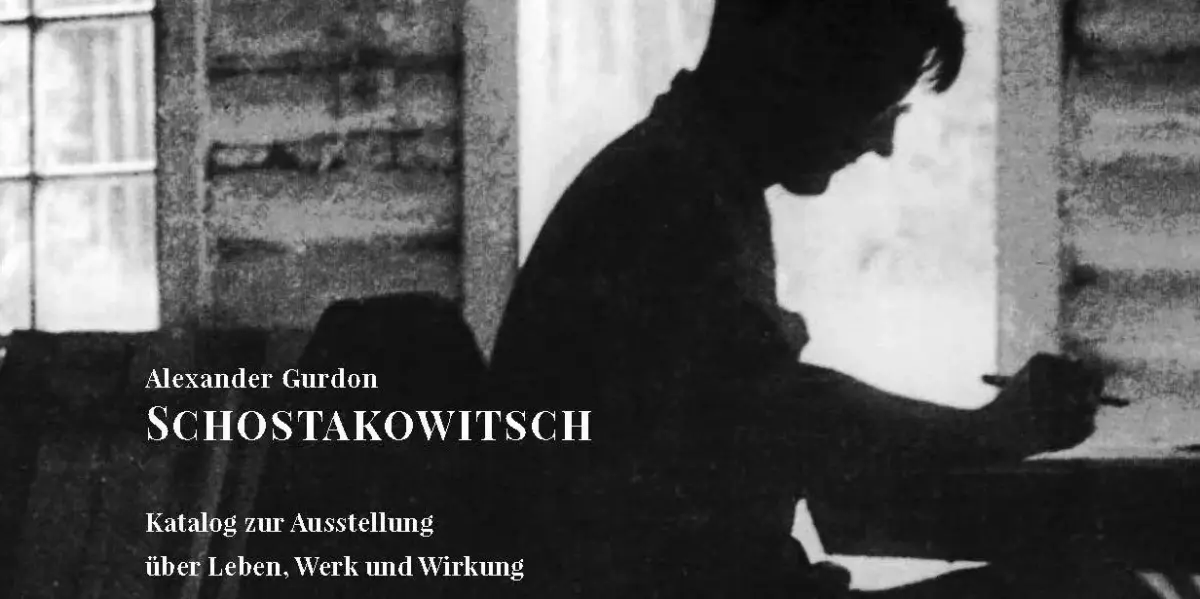

Alexander Gurdon: Schostakowitsch. Katalog zur Ausstellung über Leben, Werk und Wirkung © Alexander Gurdon

Buchbesprechung:

Alexander Gurdon legt einen ausnehmend schönen „Katalog zur Ausstellung über Leben, Werk und Wirkung“ des Dmitri Schostakowitsch vor.

Alexander Gurdon: Schostakowitsch. Katalog zur Ausstellung über Leben, Werk und Wirkung.

Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch, ISBN 978-3-00-082445-6. 94 Seiten, 20 €.

von Brian Cooper

Das drastische Zitat in der Überschrift passt gut zu Dmitri Schostakowitsch (1906-1975), dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt. Alexander Gurdon, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musik und Musikwissenschaft der TU Dortmund, hat zu diesem Anlass eine wunderbare kleine Ausstellung konzipiert und kuratiert, die zuletzt beim Konzert der Rotterdamer Philharmoniker im Foyer des Konzerthauses Dortmund zu sehen war und völlig zu Recht beim Publikum in der Pause sowie vor und nach dem Konzert großen Anklang fand.

Der dazugehörige Katalog, herausgegeben von den Internationalen Schostakowitsch Tagen Gohrisch, enthält nicht nur die gut geschriebenen Texte der Ausstellung, und zu Beginn auch besagtes Zitat, sondern auch etliche Fotos, von denen einige hier zum ersten Mal veröffentlicht werden. Besonders schön ist ein Farbfoto des Komponisten mit Katze (S. 77) aus einer Portrait-Serie von Semyon Khenkin von 1973, das zwar nicht zum ersten Mal veröffentlicht wird, wie mir Herr Gurdon versicherte, aber zumindest mir neu ist.

Schostakowitsch war zweimal im Kurort Gohrisch bei Dresden, 1960 und 1972. Bei seinem ersten Aufenthalt dort komponierte er im Juli 1960 in wenigen Tagen eines seiner berühmtesten Werke, das 8. Streichquartett op. 110, an einem Teich im Innenhof des Gästehauses (Foto: Anders Lindstad, S. 62-63; das Foto der Buche auf S. 64 stammt vom Autor des Katalogs).

Ziel der Ausstellung ist es, „einen kommentierenden Blick auf Schostakowitschs Leben und Werk“ zu bieten. Der auf hochwertigem Papier gedruckte Katalog – es ist auch ein haptisches Vergnügen – vollbringt das Kunststück, sowohl ein hochinteressantes Buch für Einsteiger als auch ein zusätzliches Dokument eines Künstlerlebens für Menschen zu sein, die sich schon lange mit der Musik des Komponisten befassen, sich von ihr anrühren lassen und etliche Biographien im Regal haben.

Für mich persönlich stellt das Buch eine willkommene und sinnvolle Ergänzung zu meinen DSCH-Büchern dar, die auch den Briefwechsel mit Isaak Glikman einschließen, 2008 in Oxford gekauft, sowie die „umstrittenen“ Memoiren, die Gurdon in seinem kurzen und prägnanten Vorwort als „ausgeschmückte Verschriftlichung“ von Solomon Wolkow beschreibt.

Der Katalog wartet mit auch interessanter Trivia auf. So wusste ich zwar, dass der Komponist glühender Anhänger von Zenit Sankt Petersburg war (es gibt auf S. 33 ein tolles Foto mit seltenem, unbeschwertem Lachen des Komponisten im Stadion), aber mir war nicht bekannt, dass er einen Schiedsrichterschein gemacht, sogar einige Spiele gepfiffen und akribisch ein „Großbuch“ über seinen Verein geführt hat, mit allen Ergebnissen der 26 Mannschaften der Fußball-Meisterschaft der UdSSR im Jahre 1938. Das sei gar „bis heute eine wichtige Quelle für die russische Sportwissenschaft“ (S. 29). Einige seiner Fußballreportagen wurden sogar in Zeitungen abgedruckt. Am 2. Oktober 2016 haben Fans des Vereins zum 110. Geburtstag des Komponisten eine fantastische Choreographie zu Ehren des Edelfans zelebriert, mit Notenbeispielen aus der „Leningrader“ Sinfonie (S. 30-31). Wo gibt es denn sonst so etwas?

Das berühmt gewordene Titelbild des Time Magazine vom 20. Juli 1942 fehlt natürlich auch nicht. Und auch die Diffamierungen des Komponisten durch das Stalin-Regime finden Erwähnung.

Tonbeispiele sind mittels QR-Codes abrufbar. Die Sinfonik wird hier durch Ausschnitte der Gesamtaufnahme des WDR Sinfonieorchesters unter Rudolf Barschai dokumentiert, die Quartette vom Quatuor Danel. Ein Highlight ist der Link zu einer zweiminütigen Walzer-Komposition von Daniel Paterok, DSCH Variations, die mit augenzwinkerndem Jazz aufwartet. Es ist beschwingt und macht ähnlich gute Laune wie die Musik von Nikolai Kapustin.

Die letzten Lebensjahre werden im Epilog in drei Gedanken festgehalten: „Kultur als Überlebensmittel“ (hierzu ein großartiges Zitat Richard von Weizsäckers: „Kultur ist kein Luxus, […] sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert“), die „Ambiguitätstoleranz“ als „Einladung, zwischen den Zeilen zu hören“, und schließlich die „Haltung“ als Ausdruck der „humanistischen Werte“ des Komponisten.

Zum Ende des Katalogs gibt es noch einige spannende Fotos, die den Komponisten mit „seinem unergründlichen Blick“ (S. 82) als Gegenstand der Popkultur dokumentieren. So gibt es Socken, T-Shirts und sogar eine an Heavy Metal gemahnende Jeansjacke mit seinem Konterfei.

Dieser Katalog sei also uneingeschränkt all jenen empfohlen und ans Herz gelegt, die sich von Schostakowitschs Musik berühren lassen möchten.

Dr. Brian Cooper, 31. Oktober 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeostert.at

Daniels vergessene Klassiker Nr 16: Dmitri Schostakowitsch – Violinkonzert Nr. 2 (1967)