CD/Blu-ray Besprechung:

Nicht jedes große Kunstwerk muss heute laut sein. Manchmal ist das Leise die größere Zumutung – und das Größere überhaupt.

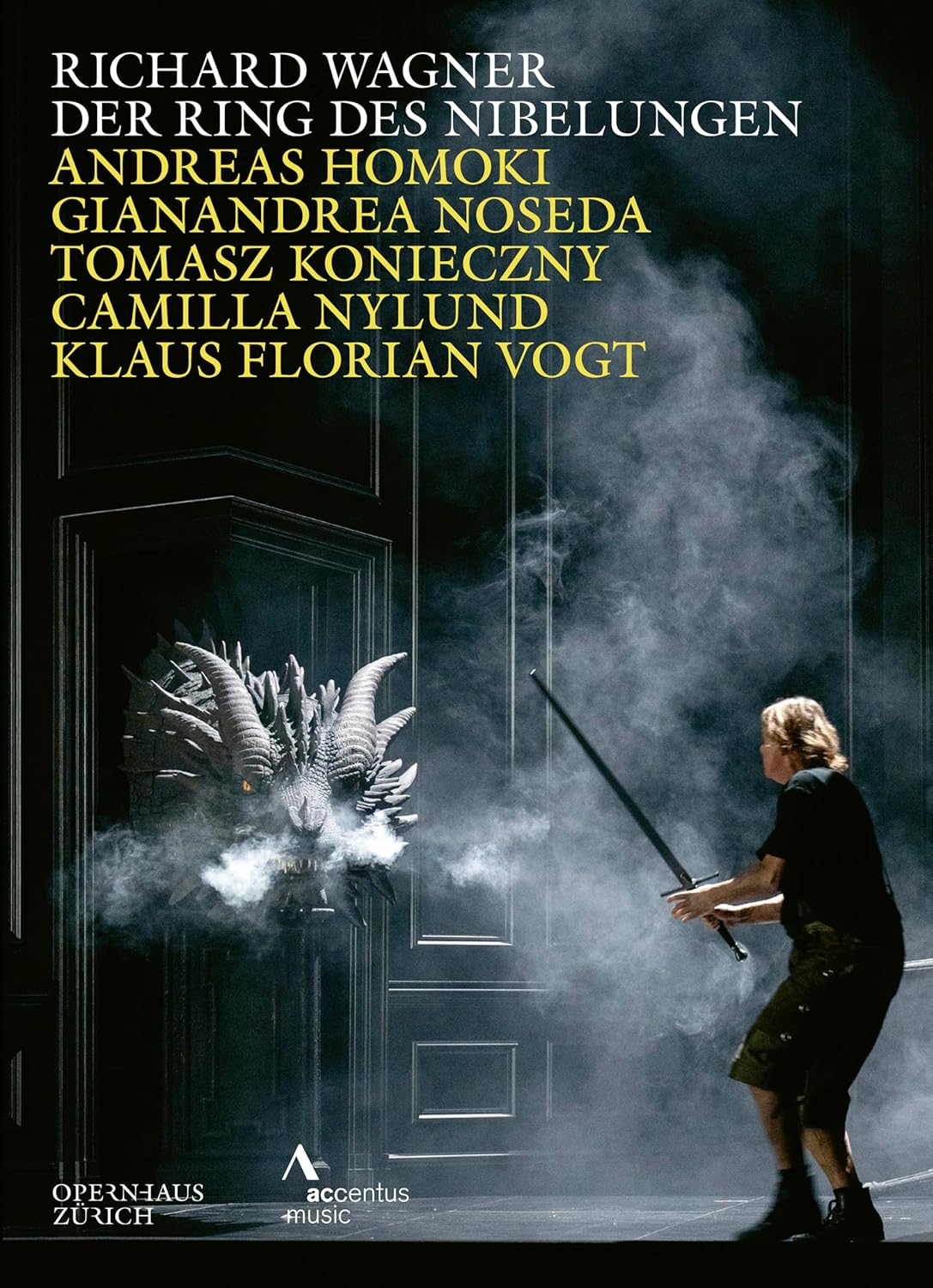

Richard Wagner

Der Ring des Nibelungen

Andreas Homoki, Inszenierung

Gianandrea Noseda, musikalische Leitung

Accentus Music, ACC60656

von Dirk Schauß

Zukunft im Schatten der Mythen

Ein neuer „Ring des Nibelungen“ verlangt Mut. Nicht nur wegen der schieren Dauer, der logistischen Komplexität, der psychischen wie physischen Anforderungen an Sänger, Musiker, Regieteam – sondern vor allem wegen der geistigen Herausforderung: Was lässt sich dem Jahrhundertwerk Richard Wagners heute noch abgewinnen, ohne es zu überformen, zu banalisieren oder bloß zu reproduzieren?

Die Zürcher Oper hat sich dieser Herausforderung mit bemerkenswerter Konsequenz gestellt. Der nun als DVD-Box (Accentus Music) vorliegende Mitschnitt aus dem Mai 2024 dokumentiert ein ambitioniertes, geschlossenes Projekt, das sich weder dem Modischen andient noch ins Historisierende flüchtet.

Regisseur Andreas Homoki, der scheidende Intendant des Hauses, vertraut auf Konzentration und Deutungskraft – nicht durch Überfrachtung, sondern durch Reduktion, Klarheit, psychologische Zeichnung. Seine Lesart des „Rings“ ist kein bildgewaltiges Spektakel, sondern ein stiller, geheimnisvoller Blick ins Innere einer untergehenden Welt, in der die Figuren durch ihre Menschlichkeit erschüttern, nicht durch Überlebensgröße beeindrucken.

Homoki erzählt die Tetralogie in einem abstrahierten Raum, der keine konkrete Zeit kennt – aber umso eindringlicher von Zeitlichkeit spricht. Der Bühnenraum von Christian Schmidt bleibt bewusst zurückhaltend: versetzbare Wände, enge Kabinette, dunkle Korridore, variable Lichteinbrüche. Die Bühne wirkt wie ein psychologisches Gehäuse – Projektionsfläche der inneren Konflikte. Auf Technikbauten, Riesenprojektionen oder plakative Gesellschaftsdeutungen verzichtet Homoki. Stattdessen richtet er den Fokus kompromisslos auf das Menschliche in den Mythen: Die Götter erscheinen als brüchige Autoritäten, die sich selbst nicht mehr glauben. Alberich wird nicht dämonisiert, sondern als verletzter Außenseiter gezeigt. Und Brünnhilde darf aus der Tochterrolle hinauswachsen, ohne ihre Verletzlichkeit abzustreifen.

Die Kraft dieser Inszenierung liegt im Auslassen. Vieles bleibt Andeutung, Möglichkeitsform, dem Zuschauer bleibt genug eigener Assoziationsraum. Die Figuren stehen nicht als Allegorien auf der Bühne, sondern als fühlende, irrende Menschen. Das verleiht der Aufführung eine nachdrückliche Gegenwärtigkeit, ohne den Mythos zu entmystifizieren. Oft kann man sich an ein Kammerspiel à la Strindberg erinnert fühlen. Christian Schmidt hat ihm dazu passende Kostüme und hohe weiße Räume geschaffen, die sich durch den häufigen Einsatz der Drehbühne leicht verändern lassen. Der Zuschauer wird so zum Wandler durch die Handlung. Alles in allem ist Homoki eine schlüssige Arbeit gelungen, die sich dankenswerter Weise nicht in den Vordergrund drängt, so dass die musikalische Gestaltung sinngebende Unterstützung findet.

Was Homoki inszenatorisch an leiser Tiefenschärfe entwirft, greift Gianandrea Noseda am Pult der Philharmonia Zürich musikalisch auf – mit einer spannungsreichen Balance aus Klarheit, Flexibilität und farblicher Poesie. Nosedas Dirigat ist sängerfreundlich im besten Sinne: Es trägt, gibt Raum zum Atmen, stützt die Phrasen. Gleichzeitig bewahrt es eine dramatische Unmittelbarkeit, die nie ins Lärmende kippt, sondern selbst im Fortissimo strukturell durchhörbar bleibt. Noseda gelingt es, für das „Ring“-Personal unterschiedliche Klangebenen zu realisieren. Und so spannt sich ein überzeugender Bogen vom Konversationston des „Rheingolds“ bis hin zu den großen heroischen Ausbrüchen der „Götterdämmerung“. Nosedas Musizieren hat einen deutlichen Vorwärts-Drang und tritt somit niemals auf der Stelle.

Schon in „Rheingold“ besticht Noseda durch präzise Artikulation: Die Eröffnungswellen wirken sehr transparent, wie ein strukturiertes Werden. Die Rheinszene entwickelt eine kammermusikalische Transparenz, der Konversationston ist gut getroffen. In der „Walküre“ baut er große Spannungsbögen, lässt aber auch intime Momente – etwa im Duett Siegmund/Sieglinde – in zartem Schimmer aufblühen. „Siegfried“ wird rhythmisch geschärft, dabei keineswegs martialisch überzeichnet. Und in der „Götterdämmerung“ gelingt ihm das Kunststück, monumentale Klangmassen so zu modellieren, dass sie nicht erschlagen, sondern erzählen.

Das Orchester folgt ihm mit eindrucksvoller Präsenz und Reaktionsschnelligkeit. Die Streicher glänzen mit homogenem, warmem Ton; die Holzbläser setzen leuchtende Akzente; besonders die Blechbläser verdienen höchstes Lob – nicht nur in den exponierten Soli (Siegfried!) –, sondern auch im Ensembleklang, der nie dumpf wird, sondern strukturell strahlt.

Die vokale Qualität dieser Einspielung ist erfreulich hoch – und noch erfreulicher: stilistisch weitgehend homogen. Keine Primadonnen-Veranstaltung, sondern ein klug gebautes Ensemble, in dem viele Rollen glänzen dürfen, ohne den musikalischen Zusammenhalt zu gefährden.

Tomasz Konieczny ist als Wotan/Wanderer vielschichtig zu erleben. Ein erfahrener Sänger dieser Rolle, bringt er neben technischer Souveränität vor allem darstellerische Vielschichtigkeit mit. Sein Wotan ist kein allmächtiger Weltenlenker, sondern ein Zweifelnder, Zerrissener, ein Getriebener, der an der eigenen Ohnmacht zerbricht. Die Abschiedsszene in „Walküre“ gerät zum inneren Drama, nicht zur pathetischen Pose. Klanglich bietet Konieczny dabei vieles, was man sich wünscht: kernige Tiefe, präzise Artikulation, expressive Phrasierung – mit einem intelligent geführten Legato, das nie zu sehr ins Deklamatorische kippt. Darstellerisch agiert er sehr überzeugend und kann daher den Aufstieg bis zu seinem Fall hinreichend beglaubigen. Einzig seine gaumige Tongebung und manche Vokalverfärbung trüben seine sonst überzeugende Leistung.

Christopher Purves als Alberich ist ihm ein ebenbürtiger Gegenspieler – stimmlich beweglich, in der Mittellage kraftvoll verankert, darstellerisch plastisch bis in die kleinsten Gesten. Sein Fluch „Bin ich nun frei?“ im „Rheingold“ ist ein sehr bitterer, wehmütiger Kommentar auf einen innerlich zerbrochenen Charakter. Auch im „Siegfried“ und in der „Götterdämmerung“ sind seine Auftritte eindrucksvoll.

Camilla Nylund als Brünnhilde zeigt eine neue Facette ihres Könnens. Keine Hochdramatische im klassischen Sinne, aber eine kluge, emotional differenzierende Sängerin, die mit ihrer Phrasierung und dem warmen Timbre eine große Spannweite der Figur ausleuchtet. Ihre „Walküre“-Brünnhilde ist noch verspielt, zuweilen kindlich anmutend. In „Siegfried“ wirkt sie verletzlich, tastend und suchend. Und in der „Götterdämmerung“ entfaltet sie schließlich jene innere Reife, die Homokis Regiekonzept so glaubhaft macht: nicht durch vokale Gewalt, sondern durch Ausdruckstiefe.

Stimmlich bleibt sie immer bei sich, forciert nicht und gewährleistet ein ungewöhnlich wohltönendes Portrait von Wotans Wunschmaid. Nylund gestaltet ihre Rollen vor allem als große Liebende mit viel erlebter Emotion. Dennoch bleibt diese Partien-Trilogie ein vokaler Grenzgang, der sich etwas außerhalb ihrer Domäne bewegt und von ihr nicht allzu oft beschritten werden sollte.

Wenig überzeugend bleibt Klaus Florian Vogt als Siegfried. Sein hell timbrierter, schlanker Tenor mit der charakteristischen Tamino-Färbung polarisiert seit jeher. Auch hier wirkt seine Stimme zu wenig körperlich, viel zu leichtgewichtig für die Wucht dieser beiden Rollen. Seine Textdeutlichkeit bleibt hoch, sein musikalisches Stilgefühl unbestritten – doch der Mangel an vokaler Durchschlagskraft und zu schmaler Mittellage lässt ihn im dramatischen Kontext allzu blass erscheinen.

Vogt ist kein Heldentenor und überzeugt daher am ehesten in den lyrischen Passagen. In den heroischen Passagen muss er sich sehr anstrengen und kann darin nicht überzeugen. Zudem verschieben sich die vokalen Gewichte, wenn Siegfried recht häufig in die stimmliche Nähe von Mime gelangt. Hier fehlt der vokale Gegenpol. In der „Götterdämmerung“ kann er etwas mehr überzeugen, so lange lyrischer Gesang gefordert ist. Mit Camilla Nylund gibt es eine gute szenische Übereinkunft. Beide geben ein darstellerisch überzeugendes Paar ab.

Im übrigen Ensemble gibt es viel Grund zur Freude: Eric Cutler überzeugt als Siegmund mit klarem, metallisch fokussiertem Tenor, der sowohl lyrische Innigkeit als auch dramatische Zuspitzung meistert. Seine Gestaltung der „Winterstürme“ ist gleichermaßen nobel wie berührend. Ihm zur Seite steht Daniela Köhler als eine impulsive, stimmlich kraftvolle Sieglinde mit reichem Farbenreichtum und emphatischem Ausdruck, besonders im Zwiegesang des ersten Aufzugs.

Claudia Mahnke verleiht der Fricka scharfe Kontur: keine humorlose Moralapostelin, sondern eine verletzte, klarsichtige Instanz, die Ordnung sucht und an der Zerrüttung leidet. Ihre szenische Präsenz und präzise Diktion zeichnen ein packendes Charakterporträt. Dazu kann sie ihrer Stimme viele Farben abgewinnen.

Christof Fischesser gestaltet den Hunding als düsteren Machtmenschen mit autoritärem Bass und eiskalter Ausstrahlung – ein bedrohliches Gegengewicht zum Paar Siegmund/Sieglinde. Und David Leigh gibt dem Hagen in der „Götterdämmerung“ markante Gestalt: ein stimmlich kerniger, finster grundierter Bass mit dramatischer Potenz, der die manipulative Kälte dieser Figur mit beklemmender Ruhe entfaltet.

Matthias Klink gestaltet den Loge mit schillernder Zwielichtigkeit, stimmlich gewandt und darstellerisch pointiert. Jede Nuance seiner Partie wird ausgeleuchtet, jede Geste mit Bedeutung aufgeladen – ein durchtriebener Spielmacher, dem man fasziniert folgt.

Und Wolfgang Ablinger-Sperrhacke verleiht dem Mime mehr als nur karikaturhafte Schrulligkeit. Sein Tenor bleibt beweglich, nuanciert, dabei stets textverständlich – und szenisch so präsent, dass er dem etwas schwachbrüstigen Siegfried mühelos die Schau stiehlt. In diesem Mime liegt echtes Tragikomisches, fern aller Chargenhaftigkeit.

Auch die Rheintöchter, Walküren, Nornen und Götter sind durchweg hochwertig besetzt und fügen sich stimmlich wie darstellerisch stimmig in das geschlossene Gesamtbild dieser Produktion ein.

Erfreulich hochwertig sind die Bild- und Tonqualität, so dass diese wichtige Produktion adäquat wiedergegeben wird.

In Zeiten spektakelsatter Reizüberflutung ist dieser Zürcher „Ring“ ein wohltuender Kontrapunkt. Kein bildstarkes Weltdeutungspanorama wie Chéreaus Jahrhundert-„Ring“, keine sarkastische Zerlegung wie bei Castorf, keine märchenhafte Illustration wie bei Otto Schenk – sondern ein stiller, auf psychologische Genauigkeit fokussierter Zyklus, der die Figuren ernst nimmt, ohne sie zu verklären. Homoki und Noseda gelingt das Kunststück, Wagners Riesenepos auf seine menschlichen Kernthemen zurückzuführen: Macht, Verlust, Verzicht, Erkenntnis, Freiheit – ohne ins Abstrakte oder ins Plakative abzugleiten. Die zahlreichen Stunden vergehen flugs, weil die Geschichte stringent und verständlich ausgebreitet wird.

Dass dies bei aller musikalischen Detailfülle, trotz szenischer Reduktion, mit solcher atmosphärischen Dichte gelingt, spricht für die künstlerische Reife dieses Projekts. Und für seinen Mut: Nicht jedes große Kunstwerk muss heute laut sein. Manchmal ist das Leise die größere Zumutung – und das Größere überhaupt.

Dirk Schauß, 17. Juli 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Ich bin begeistert von dieser Kritik, würde sofort nach Wien fahren… vielleicht in der etwas kühleren Jahreszeit. Was mich bewogen hat, Ihnen zu schreiben, ist die Beurteilung von Klaus Florian Vogt: Ich habe immer empfunden und auch gesagt, dass er kein Wagner-Tenor ist, wie er im allgemeinen genannt wird. Seine Stimme ist viel zu hell und tatsächlich körperlos! Ich kann mir seine Stimme in der Rolle des Siegfried nicht vorstellen, ähnlich ergeht es mir bei Frau Camilla Nylund als Brünnhilde, obwohl ich sie sehr schätze.

Freundlich grüßt Edith Seemann aus Hamburg