Kaum ein Musikstück, das vor 100 Jahren geschrieben wurde, hat solch eine Aktualität behalten wie “Die Dreigroschenoper”. Der Kapitalismus hat sich seit Brecht zwar gewandelt, aber das Zentralthema: “Erst kommt das Fressen, dann die Moral” wird der Welt von heutigen skrupellosen Machthabern und Wirtschaftsgrößen täglich vorgelebt. In der Bonner Inszenierung verzichtet man klugerweise auf aktualisierende Hinweise und zeigt auf unterhaltsame Art und Weise, dass das Verbrechertum zeitlos und von sozialem Umfeld unabhängig ist.

DIE DREIGROSCHENOPER

Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik)

unter Mitarbeit von Elisabeth Hauptmann

Musikalische Leitung Daniel Johannes Mayr

Inszenierung Simon Solberg

Bühne Harald Thor

Kostüme Christina Schmitt

Beethoven Orchester Bonn

Theater Bonn, Opernhaus, 6. April 2025

von Jean-Nico Schambourg

Kurz zur Geschichte: Der Gangster Macheath hat Polly, die Tochter des Gauklerchefs Jonathan J. Peachum, ohne dessen Einwilligung geheiratet. Dafür soll er jetzt gehängt werden. Tigerbrown, der korrupte Londoner Polizeichef, kann seinen Freund Macheath anfangs noch beschützen. Doch als Jonathan J. Peachum ihm droht, muss er nach seinem eigenen Wohl schauen. Auf seiner Flucht hat Macheath sich bei seiner früheren Freundin, der Prostituierten Jenny, versteckt. Diese verrät ihn jedoch gegen ein gutes Taschengeld. Nach einigem Hin und Her landet Macheath am Galgen. Im letzten Moment taucht der Bote der englischen Königin mit der Begnadigung auf.

Der Bonner Hausregisseur Simon Solberg und seine Ausstatter (Harald Thor – Bühnenbild, sowie Christina Schmitt – Kostüme) belassen das Geschehen in London und seiner Zeit. Allein eine zusätzliche Rahmenhandlung soll das Geschehen auf der Bühne erklären und voranbringen: Eine Gauklertruppe tritt auf, um “Die Dreigroschenoper” zu spielen. Dies erlaubt auch zum Schluss, dass Macheath durch den Boten gerettet wird.

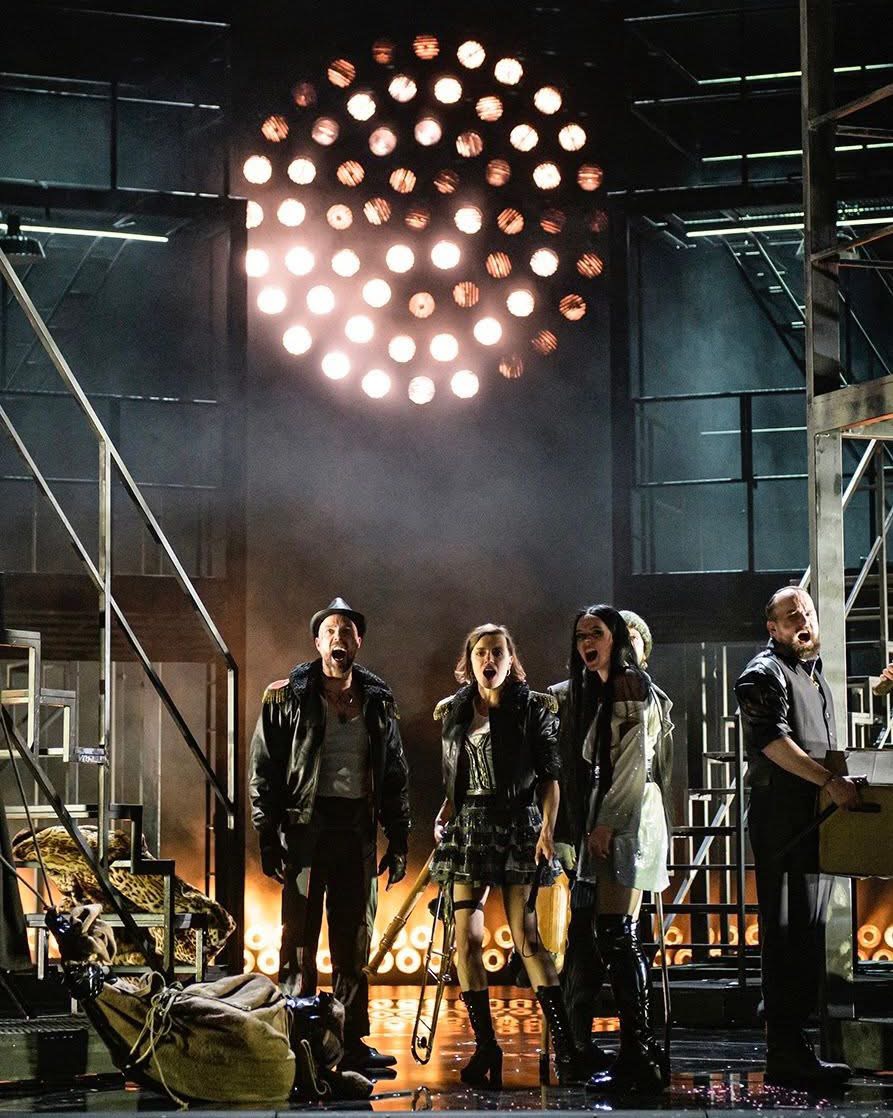

Auf der Bühne erinnern metallene Treppengerüste an Häuser im Londoner Soho. Durch Verschieben ergeben sie auch verschiedene andere Handlungsorte, wie zum Beispiel Gefängnis und Fabrik. Im Hintergrund erstrahlen Scheinwerfer und erinnern an die Fensterrose einer Kathedrale. Westminster Cathedral? Da wird ja an diesem Tag die englische Königin gekrönt.

Ein Steg umgibt den Orchestergraben, in dem das Beethoven Orchester Bonn in kleiner Besetzung unter der Leitung von Daniel Johannes Mayr schon fast zu luxuriös für diese Bettleroper aufspielt.

Über diesen Steg versuchen die Figuren, immer wieder der Bühnensituation zu entfliehen oder benutzen ihn, um direkten Kontakt mit dem Publikum aufzunehmen. So zum Beispiel, wenn Özgür Karadeniz als Jonathan J. Peachum, wie ein Zirkusdirektor gekleidet, das Publikum als Bettlergruppe zum Mitsingen “anheuert”, um noch mehr Druck auf Tigerbrown, den korrupten Polizeichef dargestellt von Timo Kählert, auszuüben. Macheath muss hängen, sonst wird der Mob das Capitol erstürmen! Nein, lieber Leser, entschuldige bitte die Verwechslung: Der Mob wird sich sonst vor dem Buckingham Palast versammeln, was die Krönungszeremonie stören könnte!

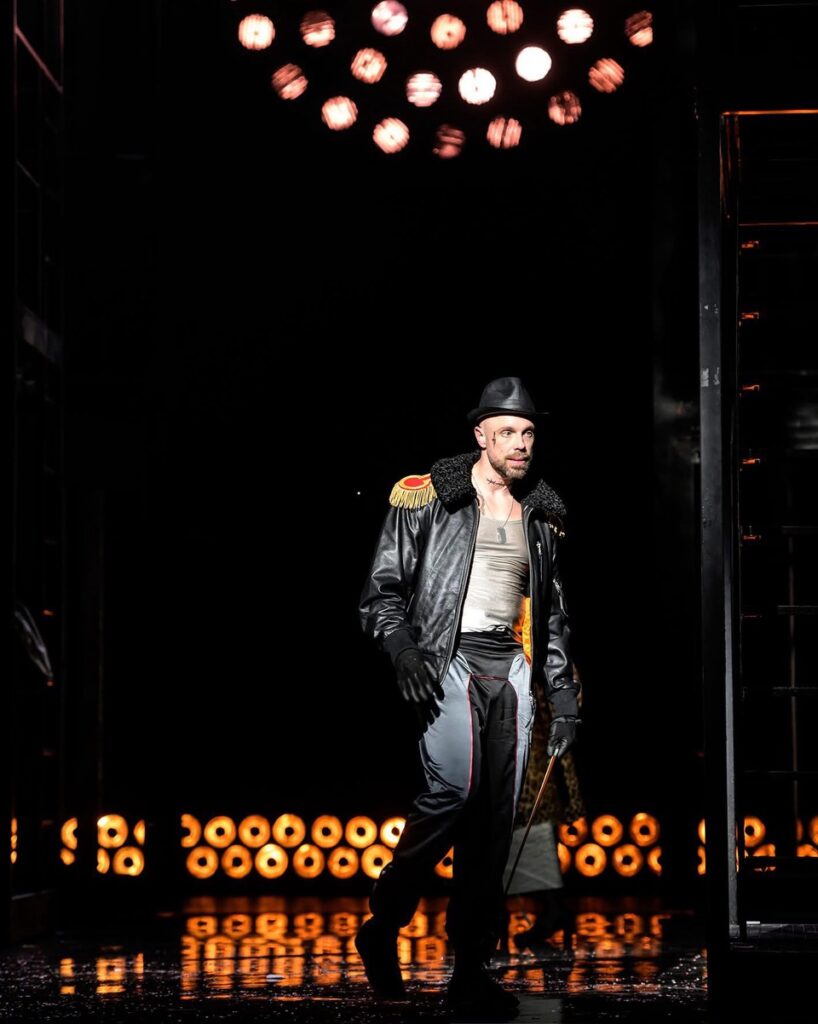

Der Macheath von Daniel Stock ist ein athletischer Draufgänger, der in seiner Schlussszene mit seinen Ausführungen über die Ausbeutung der Menschen das Publikum spürbar in seinen Bann zieht. Bei Julia Kathinka Philippi ist seine Angetraute Polly Peachum eine energiegeladene junge Frau, die sich zum Schluss mehr aus Enttäuschung und nicht so sehr aus Geldgier von ihm abwendet.

Marie Heeschen kann gesanglich mit klaren Koloraturen aufwarten und zeichnet eine fast unschuldige Lucy Brown. Ganz im Gegensatz dazu Marion Kracht, die mit saftiger Stimme Cecilia Peachums Erklärungen der sexuellen Hörigkeit vorträgt. Imke Siebert spielt die Spelunken-Jenny, die emotionslos Macheath gegen Geld verrät.

Wilhelm Eilers, Alois Reinhardt und Jacob Z. Eckstein vervollständigen die Gauklertruppe in ihren jeweiligen kleineren, aber wichtigen Rollen perfekt.

Da die Schauspieler alle Mikrofon-Headsets tragen, ist garantiert, dass die Zuschauer nicht nur jedes einzelne Wort, sondern auch jede Betonung mitbekommen. Auch den gesanglichen Leistungen der Schauspieler verleiht die Technik Klarheit und Kraft.

War die ganze Aufführung nicht zu brav, nicht zu populär, nicht zu unterhaltsam? Hätte der Regisseur nicht mehr auf kantigeren Ausdruck hinarbeiten müssen? Das sind Fragen, die ich von einigen Zuschauern in der Pause vernahm. Persönlich hat es mich gefreut, dass mal wieder ein Regisseur dem Publikum nicht Intelligenz und Vorstellungsgabe abspricht und ihm zutraut, dass es selbst die Moral der Geschichte auch über Jahrzehnte hinweg zu begreifen.

Den meisten Zuschauern durfte diese Premiere gefallen haben. Das Publikum feiert auf jeden Fall alle Künstler und Mitarbeiter auf und hinter der Bühne mit begeisterndem Applaus.

Jean-Nico Schambourg, 8. April 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at