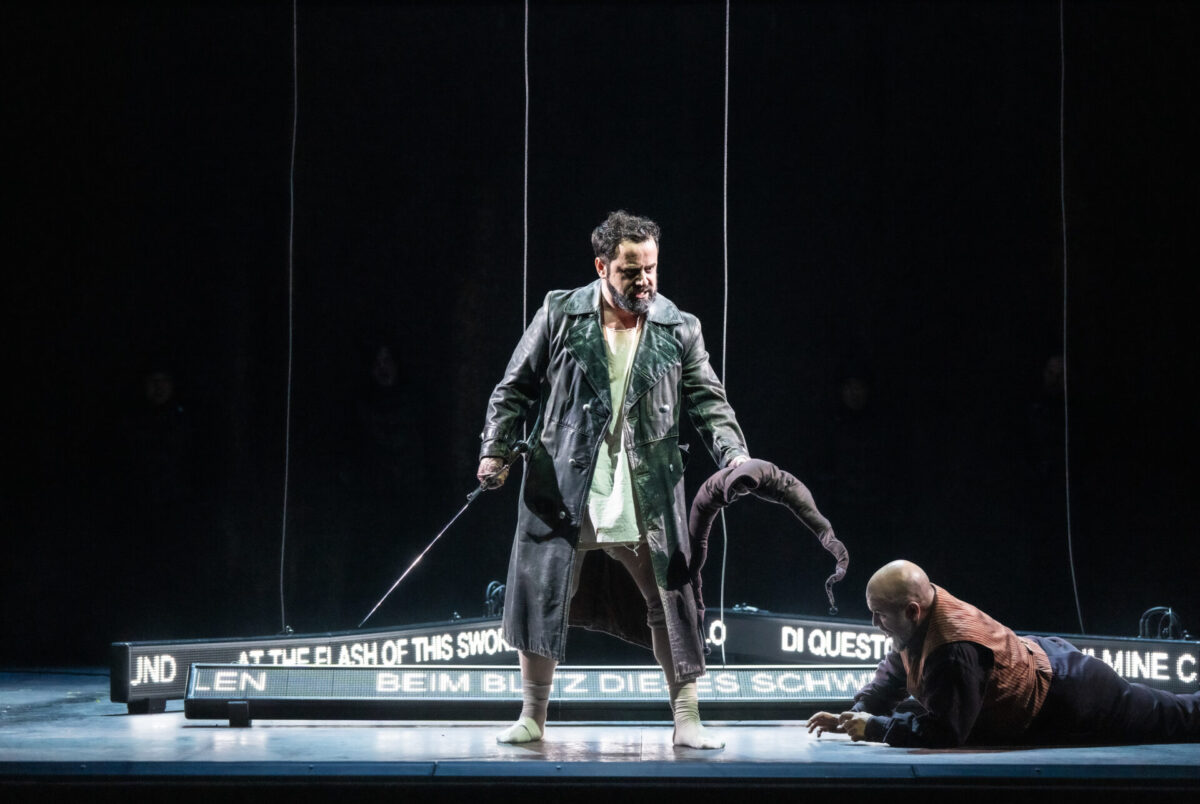

Aluda Todua, Ralf Rachbauer © Matthias Jung

Das Theater Bonn eröffnet seine Opernsaison mit Giuseppe Verdis Ersterfolg “Nabucco”. Die Inszenierung von Roland Schwab konzentriert sich dabei auf den zum Hass führenden Fanatismus und zeigt die Zeitlosigkeit dieses Musikdramas. Unter der kompetenten Leitung von Will Humburg wird der Abend auch ein musikalischer Erfolg, vor allem dank der Leistungen vom Chor des Theater Bonn und vom Bariton Aluda Todua in der Titelrolle.

Giuseppe Verdi (1813-1901) NABUCCO

Oper in vier Akten (Libretto: Temistocle Solera)

Musikalische Leitung: Will Humburg

Beethoven Orchester Bonn

Chor und Extrachor des Theater Bonn

André Kellinghaus, Choreinstudierung

Inszenierung: Roland Schwab

Bühnenbild: Piero Vinciguerra

Kostüme: Renée Listerdal

Theater Bonn, 3. Oktober 2025

von Jean-Nico Schambourg

“Fanatismus von heute”. So betitelt der Regisseur Roland Schwab im Programmheft seine Vision der Oper “Nabucco” von Giuseppe Verdi. Die Geschichte des babylonischen Herrschers Nebukadnezar, der ein Volk (hier das jüdische) unterdrückt und sich selbst zum Gott ernennt, findet ihre Nachahmer auch noch in unseren Zeiten. Sein Gegenspieler, der jüdische Hohepriester Zaccaria, ist ein vom religiösen Fanatismus getriebener Anführer, wie auch wir sie heute kennen. Dazwischen ist das Volk: wehrlos, gebeutelt, aufgehetzt, seines eigenen Willens oftmals beraubt.

Das beste Beispiel hierfür liefert Schwab in dem dritten Akt: Im berühmten “Va’, pensiero” (Flieg Gedanke auf goldenen Flügel) besingt das Volk seine Sehnsucht nach Freiheit. Der Chor hält Mobiltelefone in den Händen mit denen es seine Gedanken verschickt. Dann tritt Zaccaria auf, tadelt das Volk für seine untergebene Haltung und stachelt es zum sinnlosen Kampf auf, der unwiderstehlich im Untergang enden muss.

Es gibt in Schwabs Inszenierung nicht viel Hoffnung auf Besserung. Eine Diktatur folgt auf die andere, ein Kampf/Krieg auf den nächsten. Im Schlussbild, wenn sich die Akteure bei dem Gebet “Immenso Jehova” versammeln um den auf der Bühne sitzenden Solocellisten des Orchesters, erscheint dies wie ein Zeichen, dass vielleicht die Musik DAS Medium ist, das Menschen vereinen und ihnen den Frieden bringen kann. Der Cellist begleitet mit warmen Tönen die letzten Momente der sterbenden Abigaille, während alle anderen von der Bühne gehen. Die letzten Worte hat jedoch Zaccaria, der zum nächsten Fanatismus aufruft.

Im zweiten Akt hängt von oben ein Gerüst aus elektrischen Prompter herab, auf denen Verherrlichungsparolen betreffend Nabucco und anderen Diktatoren laufen. Nach der Gotteslästerung durch Nabucco bringt ein Kurzschluss diese zum Verlöschen. In den nächsten Szenen findet man das Gerüst zerstört am Boden liegen wieder.

Die Kostüme, entworfen von Renée Listerdal, sind entsprechend der zentralen Idee der Inszenierung der heutigen Zeit zuzuordnen.

Auf der musikalischen Seite weiß vor allem Aluda Todua zu überzeugen. Hier kündigt sich ein neuer großer Verdi-Bariton an, der schon jetzt den Vergleich mit einigen bekannteren Vertretern seines Fachs nicht zu scheuen braucht. Neben einer warm timbrierten, klang- und kraftvollen Stimme, verfügt der Bariton über eine ausgezeichnete Höhe und ein gutes Legato. Dieses kann man in seiner überzeugend vorgetragenen Arie im letzten Akt bewundern, die er auf langem Atem mit viel Stilgefühl singt.

Nicht so überzeugend kommt Erika Grimaldi daher in der extrem schwierigen Rolle der Abigaille. Besitzt sie die Höhe, um die Spitzentöne der falschen Tochter Nabuccos in den Saal zu schleudern, so muss sie doch oft mit den tiefen Tönen kämpfen, um besonders in den Hasstiraden der Abigaille eine korrekte Tonführung zu finden. In den intimeren Passagen, wie zum Beispiel am Ende beim Tode von Abigaille, gelingen ihr sehr schöne Momente wo sie ausgesprochen geschmeidig auf der Linie singt.

Geschmeidigkeit ist nicht das Wort, das den Gesang von Derrick Ballard als Zaccaria kennzeichnet. Sein aggressiv klingender Bass passt zwar zum religiösen Fanatiker, den er szenisch hier sehr gut darstellt. Jedoch fehlt es der Stimme an Klangfarben und auch mit Momenten an Volumen, da er sich in den Ensembleszenen nur schwer durchsetzen kann.

Charlotte Quadt lässt in der Rolle der Fenena mit weicher Mezzosopran-Stimme aufhorchen. Ioan Hotea ist ein zuverlässiger Ismaele. In weiteren Rollen singen Marie Heeschen als Anna, Ralf Rachbauer als Abdallo und Christopher Jähnig als Oberpriester des Baal, letzterer mit mehr Klangfarben als der Zaccaria.

Der Chor spielt in dieser frühen Oper von Verdi eine Hauptrolle, nicht nur wegen des “Va’, pensiero”, der inoffiziellen italienischen Nationalhymne. Von der ersten Szene an fordert Verdi von ihm vollen Klangeinsatz. Chor und Extrachor des Theater Bonn, einstudiert von André Kellinghaus, tun dies mit viel Elan, vollem Klang und großer Präzision. Beim erwarteten Höhepunkt des Abends, dem “Va’, pensiero”, werden die Zuhörer nicht enttäuscht. Mit wunderbarem Pianissimo beginnt der Chor die Unisono-Phrasen, um sich dann in ein klangschönes Forte zu steigern. Der verzögerte Applaus zeugt von der Ergriffenheit des Publikums, das diese Leistung nicht unnötigerweise zu früh unterbrechen will.

Leider ist das Beethoven Orchester Bonn in der anfänglichen Unisono-Passage des Chores zu laut. Dies ist aber der einzige Kritikpunkt, dem man ihm an diesem Abend entgegenbringen kann. Schon von den ersten Tönen der Ouvertüre an kann man sich an der Leistung des Orchesters, unter der Leitung von Will Humburg, erfreuen. Die Holzbläser klingen klar, weich und melancholisch, das Blech präzise und kraftvoll, die Streicher geschmeidig und nervös, je nach Anforderungen der Partitur.

Am Schluss gibt es großen Applaus für alle Beteiligten. Auch das Regieteam wird einheitlich laut gefeiert. Die Oper Bonn feiert an diesem Abend vor einem begeisterten Publikum und vor den präsenten Stadträten einen erfolgreichen Start in die neue Saison.

Anmerkung zum Schluss:

Jean-Nico Schambourg, 4. Oktober 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Giuseppe Verdi, Nabucco Neuinszenierung, Arena di Verona, 16. August 2025

„Nabucco“ an der Oper Bonn – wenn die Musik die Inszenierung rettet

Eine Premiere unter dem Zeichen der Provokation

Der gefeierte Tenor Ioan Hotea, ein langjähriger Freund und großartiger Künstler, lud mich mit sichtlicher Freude zur Premiere von Giuseppe Verdis Nabucco am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, an die Oper Bonn ein – ein doppelter Grund zur Freude: die Einladung des Meisters selbst und ein Premierenabend.

Eine Dekonstruktion der Oper – zwischen Provokation und Absurdität

Dr. Dan Moraru

Die neue Bonner Inszenierung von Nabucco ist keine einfache modernistische Lesart, sondern eine radikale Dekonstruktion – eine surreale Erfahrung, die zwischen Provokation und Absurdität pendelt. Der Regisseur setzt deutlich auf visuelle Schocks und politische Untertöne. Doch die Kraft der Musik Verdis – meisterhaft interpretiert – hält die Produktion letztlich auf Kurs.

Ein Babylon aus Ideen – und Symbolen des Zeitgeists

Die Bühne ist auf reduzierten Minimalismus angelegt, durchzogen von Videoprojektionen, sozialen Botschaften und zeitgenössischen Symbolen. Die Kostüme changieren zwischen urbanem Proteststil und groteskem Absurditätstheater – am meisten diskutiert wurde zweifellos der Auftritt des Königs Nabucco in Unterwäsche. Ein Bild, das nach Deutung verlangt, letztlich aber eher Ratlosigkeit als Erkenntnis hinterließ.

Diese ästhetische Sprache des „Woke“-Zeitgeists – die in Bonn jede narrative Logik zu überlagern scheint – erzeugt zwar Momente starker Wirkung, wirkt aber mitunter aufgesetzt, fast so, als diene die Oper lediglich als Vorwand für eine performative Installation mit aktuellen gesellschaftspolitischen Botschaften.

Politische Parallelen und symbolische Überfrachtung

Für Diskussion sorgte auch die Entscheidung, deutliche Parallelen zwischen Nabucco und historischen Figuren wie Hitler, Stalin und Donald Trump zu ziehen. Der österreichische Regisseur Schwab hat diese Auswahl bewusst getroffen: drei Symbolfiguren autoritärer Macht, jede mit eigener Bedeutungsebene.

Während Verdis Nabucco einen Weg der Läuterung geht – seine Fehler erkennt und um Vergebung bittet –, bleiben Hitler und Stalin im Totalitarismus verhaftet. Trump wird als Beispiel eines modernen, demokratisch gewählten, aber selbstbezogenen Führungsstils inszeniert – ein Spiegel der Gegenwart, der näher rückt als die ferne Diktatur. Die Auslassung von Namen wie Putin oder Kim Jong-un scheint bewusst: Trump funktioniert als Spiegel westlicher Gesellschaften, nicht als bequemes Feindbild.

Das Ergebnis ist weniger eine historische Parallele als vielmehr ein Warnsignal: Autoritarismus kann auch im Gewand der Demokratie auftreten.

Die Musik – emotionale Anker und Rettung zugleich

Abgesehen von den radikalen Regieideen war es die musikalische Umsetzung, die den Abend trug. Das Orchester der Oper Bonn, unter einem Dirigenten, der den lyrischen und dramatischen Puls Verdis genau verstand, bot eine lebendige, präzise und packende Darbietung.

Der Bariton in der Titelrolle überzeugte mit einem warmen, kraftvollen Timbre, das selbst die extreme szenische Interpretation glaubwürdig machte.

Ioan Hotea als Ismaele brillierte stimmlich und darstellerisch. Sein klarer, leuchtender Tenor, perfekt geführt in den oberen Registern, verlieh der Rolle emotionalen Tiefgang. Hotea denkt jede Phrase, gestaltet jede Nuance bewusst – technisch souverän und zugleich berührend. Kein Wunder, dass sein Name am Ende von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern mit Begeisterung gerufen wurde.

Erika Grimaldi als Abigaille überzeugte mit beeindruckender Stimmkraft und technischer Präzision.

Der Chor, eine zentrale Figur dieser Oper, war in Hochform. Besonders das berühmte „Va’, pensiero“ löste jenen seltenen Moment der Stille und Sammlung im Publikum aus – eine kollektive Atempause nach all der inszenatorischen Lautstärke.

Fazit

Die Bonner Premiere von Nabucco ist eine Inszenierung, die Diskussionen provoziert. Für Puristen mag sie wie ein Bruch mit der Operntradition wirken, für andere wie ein mutiger Versuch, alte Stoffe neu zu denken. Doch eines bleibt unbestritten: Die Musik rettet den Abend.

Die Stimmen, die Orchesterleistung und die emotionale Wucht Verdis überwinden das konzeptuelle Chaos der Regie – und erreichen die Herzen des Publikums.

Selbst dann, wenn der König in Unterwäsche auftritt.

Wir waren am 3.11. in der Oper, die Musik und der Chor waren hervorragend! Aber das Bühnenbild, die Kostüme der Mitwirkenden waren diesem Thema nicht angemessen. Auch die Beleuchtung der Chormittglieder durch ihre Mobiltelefone fand ich verheerend. Insgesamt war ich enttäuscht!

Hans-Peter Gottlob