Prof. Alina Mądry © Adrian Wykrota

Jolanta Łada-Zielke im Gespräch mit Alina Mądry, polnische Musikwissenschaftlerin, Dr. habil. der Geisteswissenschaften, außerordentliche Professorin für Theater und Medienkunst der Fakultät für Anthropologie und Kulturwissenschaften der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań und

Autorin des Buches „Carl Philipp Emanuel Bach. Ästhetik – Stilistik – Werk” – Teil II

Im zweiten Teil des Interviews mit Prof. Alina Mądry sprechen wir unter anderem über die Entdeckung eines Manuskripts eines Werkes von C.P.E. Bach in einem polnischen Benediktinerkloster in der Nähe von Krakau und seine Entscheidung, nach Hamburg zu ziehen.

klassik begeistert: Das Leben des Komponisten reicht bis in die Zeit der Herrschaft der sächsischen Könige in Polen und den Beginn der Aufklärung zurück. Politisch war das Land von der Anarchie geprägt, was zu Einmischungen aus den Nachbarländern und später zu den Teilungen Polens führte. Und wie sah das dortige Musikleben aus?

Prof. Alina Mądry: Carl Philipps Werk verortet sich gedanklich in einem völlig anderen Raum als das, was damals in Polen-Litauen geschah. Einerseits verlieh sie der Musik eine völlig neue Ästhetik, andererseits erhielt auch der politisch verflochtene und durch einen Pakt mit dem sächsischen Hof verbundene polnisch-litauische Staatenbund neue Strömungen, mal aus Dresden, mal aus Schlesien.

In dem Musikleben Polens dominierten Kirchenkapellen, die geistliche Werke spielten, die weitgehend im Barockstil verwurzelt waren. Solche Ensembles gab es auch in anderen europäischen Städten und sie verfügten über ähnliche Repertoires. Polnische Komponisten, selbst die talentiertesten, konnten sich ein Studium in Ausland nicht leisten. Mir ist ebenso kein solcher Fall bekannt, dass ein Aristokrat oder wohlhabender Adliger ein Ensemble besaß und seinen Musikern eine Ausbildung im Ausland bezahlte.

Sie lernten, indem sie Werke großer Meister transkribierten und mit liturgischen Texten ergänzten. Auf diese Weise gelangte die beste Musik nach Polen, zu den Kirchenensembles der Provinz, die somit über ein internationales Repertoire verfügten, wenn auch in abgewandelter Form.

Die Bearbeitungen von Werken großer Meister wie Haydn, Mozart, Hasse und Graun sind in Polen aufgetaucht und werden beispielsweise in der Kongregation der Philippinischen Priester aufbewahrt, die 1668 auf Święta Góra in Gostyń gegründet wurde. Darunter gibt es eine Mozart-Messe als Zusammenstellung von Fragmenten aus „Don Giovanni“, allerdings mit den Texten der lateinischen Messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Es ist unklar, wie diese Leute Mozarts Musik so gut kannten, um sie auf diese Weise zu adaptieren. Jemand könnte ihnen auch eine fertige Bearbeitung zur Verfügung gestellt haben.

klassik begeistert: Wie sah die Aufführung weltlicher Musik an den Höfen aus?

Prof. Alina Mądry: Während der Herrschaft Augusts II. und III. gehörte die Dresdner Musikkapelle zu den besten Ensembles Europas, doch zu ihren Mitgliedern zählten keine polnischen Musiker, sondern nur Italiener, Deutsche und Tschechen. Parallel dazu existierte in Warschau eine polnische Königskapelle, die jedoch finanziell schlecht ausgestattet war.

August III. vernachlässigte sie völlig und schließlich hörten sie auf zu existieren. Ihre ehemaligen Mitglieder fanden später Anstellung in Dom-, Stifts- oder Klosterkapellen. Dorthin brachten sie höchstwahrscheinlich ihr Hofrepertoire und die von ihnen angefertigten Kopien mit. Leider ist nur wenig von dieser Musik erhalten, die an den Höfen der Magnaten aufgeführt wurde. Wir wissen jedoch, dass umfangreiche Musikbibliotheken existierten. Magnaten und Mitglieder des Parlaments, die die Höfe in Dresden oder Warschau besuchten und über ausländische Kontakte verfügten, konnten Kopien von Musikstücken mitbringen und diese in ihren Residenzen aufführen lassen.

Erhaltene Beispiele zeigen, dass selbst Provinzpfarreien mit der neuesten Musik gefüllt waren, darunter auch Werke der Wiener Klassik. Dies deutet auf eine gegenseitige Befruchtung der Stile und die Schaffung eines musikalischen Netzwerks hin, das sowohl den königlichen Hof als auch periphere Zentren umfasst.

klassik begeistert: In Polen hat man ein Manuskript einer Komposition von Carl Philipp Emanuel Bach entdeckt. Was für ein Stück ist das und wie gelangte es hierher?

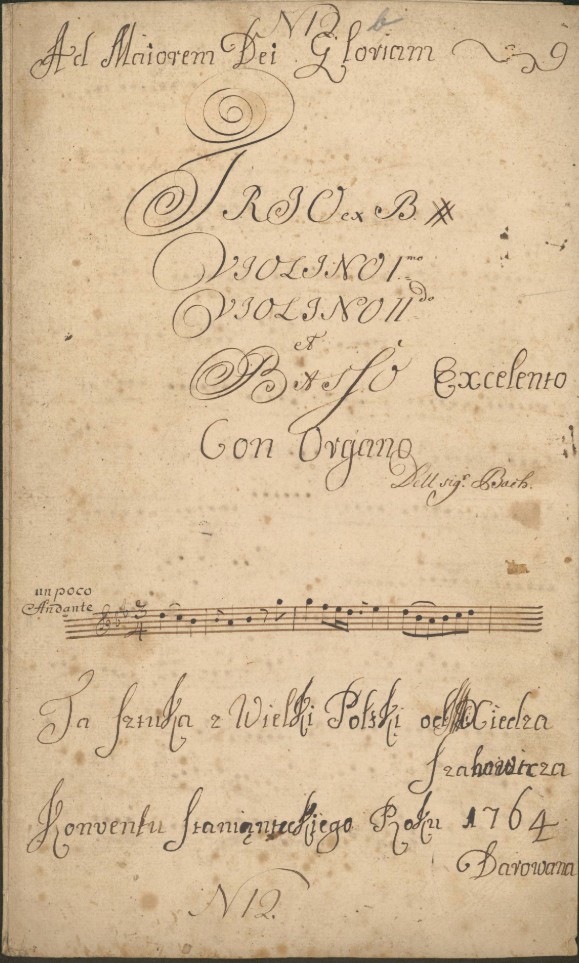

Prof. Alina Mądry: Die Jagiellonische Bibliothek in Krakau bewahrt eine Sammlung von Musikalien aus dem Benediktinerinnenkloster in Staniątki auf. Darunter befindet sich die „Sonate für zwei Violinen und Basso Continuo“ Wq 159, die Carl Philipp 1755 in Berlin schrieb. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, wie dieses Stück neun Jahre später, 1764, von Berlin in dieses Kloster in ein Dorf nahe Krakau gelangte.

Die Handschrift trägt eine wichtige Widmung: „Dieses Stück stammt aus Großpolen, gestiftet von Pater Szachowicz für Kloster in Staniątki im Jahr 1764.“ Pater Ludwik Szachowicz war Pfarrer in Opalenica Wielkopolska, nahe der Grenze zu Schlesien. Er war mit einer Benediktinerin aus Staniątki verwandt und schenkte ihr vermutlich diese Partitur. Diese Nonne, Franciszka Szachowicz, verbrachte 54 Jahre bei den Benediktinerinnen und erhielt dort ihre musikalische Ausbildung.

Wie gesagt, gelangte in Berlin komponierte Musik über Schlesien nach Polen. Ich vermute, dass Pater Szachowicz durch seine Kontakte zu deutschen und schlesischen Musikern an dieses wunderschöne Manuskript des einzigen von den Benediktinerinnen erhaltenen Werkes von Carl Philipp Emanuel Bach aus seiner Berliner Zeit erwarb.

klassik begeistert: Was beeinflusste Carl Philipps Entscheidung, nach Hamburg zu ziehen? Ein Grund war sicherlich sein Wunsch, Telemanns Nachfolge anzutreten?

Prof. Alina Mądry: Darüber hinaus war Carl Philipp enttäuscht über die Art und Weise, wie Friedrich II. ihn behandelte. Der König übte ständig Druck auf ihn aus, worüber sich der Komponist in seinem Briefwechsel beschwerte. Friedrich wollte ihn zunächst in Berlin behalten und erlaubte ihm erst 1768 die Ausreise nach Hamburg. Dank ihm kaufte der König die Cembali bei Burkhardt Tschudi in London. Diese verfügen über innovative technische Lösungen, die ein ausdrucksstarkes Spiel ermöglichen, während das Spiel auf traditionellen Cembali in dieser Hinsicht deutlich eingeschränkt war.

Mehrere von Tschudis Cembali kamen 1765 und 1766 nach Potsdam, und Carl Philipp spielte sie weiterhin. Aus dieser Zeit ist sein Solo-Cembalokonzert bekannt, das offenbar etwa zur gleichen Zeit entstand, als diese Instrumente am Hof eintrafen. Obwohl er die Möglichkeit hatte, solch innovative Instrumente zu spielen, muss der Komponist sehr frustriert gewesen sein, denn als man ihm die Stelle des Musikdirektors angeboten hatte, suchte er ständig nach einer Möglichkeit, nach Hamburg zu ziehen.

Bemerkenswert ist, dass er damals 54 Jahre alt war, ein für damalige Verhältnisse sehr hohes Alter. Die Stelle in Berlin garantierte ihm finanzielle Sicherheit in Form eines festen Gehalts. Und doch entschied er sich, in eine völlig fremde Umgebung zu gehen, denn Hamburg war eine Hansestadt, offen für die Welt. Auch die Arbeit war anders, denn am Berliner Hof musste Carl Philipp keine geistliche Musik komponieren. In Hamburg hingegen hat man von ihm erwartet, an fünf großen Kirchen zu dienen – genau wie sein Vater in Leipzig. Doch Carl Philipp nahm die Herausforderung an, weil er sich vor allem nach Freiheit sehnte.

klassik begeistert: Mir gefällt besonders Carl Philipps Aussage, man solle „aus der Seele spielen, nicht wie ein abgerichteter Vogel“.

Prof. Alina Mądry: Diese Empfehlung bezieht sich tatsächlich auf den Gesang, der im Barock der grundlegende Bezugspunkt für alle Kompositionsversuche war. Das Wesentliche war die Melodik der Phrase. So ähnelten beispielsweise Lehrbücher für die Naturtrompete – ein Instrument ohne Löcher und mit einem sehr breiten Mundstück – weitgehend Gesangstraktaten, insbesondere in der Anwendung des Atems und der mentalen Klangformung vor dem Erzeugen. Carl Philipp erörtert dies in „Versuch über die wahre Art Clavier zu spielen“, im Kapitel zur Interpretation, das sein künstlerisches Credo darstellt.

Der Komponist stellt Authentizität und Aufrichtigkeit des Ausdrucks über künstliche Virtuosität. Die Empfindsamkeit ist das wichtigste Merkmal seines Schaffens. Er selbst hatte ein großes Gespür für Schönheit, wie seine Schriften über das Musizieren im Mondschein zeigen. Ich glaube, er arbeitete gern nachts, ebenso wie sein Vater, der tagsüber Kantor und Lehrer war. Carl Philipps Musik ist „Musik der Nacht“ mit melancholischer, manchmal aber auch ungestümer Grundstimmung.

klassik begeistert: Ist es also in gewisser Weise zeitlos?

Prof. Alina Mądry: Es gibt eine Anekdote darüber, wie sich Carl Philipp in einem Brief an Breitkopf, der ihm Kopien seiner Werke zur Überprüfung und Freigabe geschickt hatte, über die vielen Fehler des Kopisten beschwerte. „Das wirkt sich negativ auf meine Musik aus, denn sie halten mich sowieso schon für ein Sonderling, und durch diese Fehler wird meine Musik noch exzentrischer“, schrieb er.

Der Komponist erkannte, dass er den Anforderungen seiner Zeit nicht entsprach, sondern ihr voraus war. Das mag etwas übertrieben sein, aber ohne Carl Philipps „plötzliche Wendungen“ gäbe es keinen solchen Fortschritt in der Musik. Diese ist unvorhersehbar, voller Ausdrucksmittel und überraschender harmonisch-melodischer Lösungen. Er wiederholt Motive nicht, sondern bearbeitet sie ständig. Er bezieht seine gesamte Musik auf die Sprache, revolutioniert gleichzeitig deren bestehende Rhetorik und demonstriert die veränderliche Natur von Affekten auf manchmal sehr riskante Weise. Dies zeigt sich beispielsweise in seinem Stück für Clavichord „Abschied von meinem Silbermannischen Claviere“.

Die Wiener Klassiker beziehen sich direkt auf ihn. Beethoven sagte „Er ist der Vater, wir sind die Buben. Wer von uns etwas Rechtes kann, hat es von ihm gelernt.“ In seinen literarischen und brieflichen Werken ist Carl Philipp jedoch sehr sachlich, kühl und organisiert. Seine Autobiografie schrieb er in der dritten Person, ohne Emotionen und mit nur trockenen Fakten. Beim Lesen gewinnt man den Eindruck, mit einem ganz anderen Bach zu tun zu haben.

klassik begeistert: Ist der Vergleich von C.P.E. Bach mit Ossian im Bereich der Instrumentalmusik treffend?

Prof. Alina Mądry: Diesen Vergleich nutzte zum ersten Mal Johann Friedrich Triest, ein bedeutender Musiktheoretiker seiner Zeit, in seiner Abhandlung „Bemerkungen über die Ausbildung der Tonkunst in Deutschland im 18. Jahrhundert“. Ossians Lieder gelten als literarische Mystifikation, drückten aber eine ganze Bandbreite von Emotionen aus. Das Werk von C.P.E. Bach ist ein musikalisches Äquivalent zur Ossian-Stimmung. Triest schreibt: „Carl Philipp, wie Ossian, dieser mythische Barde, schlug die Saiten an und ließ das leere Klingen der Musik ihrer magischen Kraft weichen.“ Carl Philipp war kein Vorläufer der romantischen Sensibilität, sondern der NEUEN Sensibilität, die nach der Aufklärung entstand und in der die Emotionen auf unkonventionelle Weise ausgedrückt wurden. Er schuf seinen eigenen, individuellen Stil, der weder imitiert noch mit anderen verwechselt werden kann, während Johann Sebastian viele Nachahmer hatte.

klassik begeistert: Noch eine persönliche Frage: Was hat Sie an Carl Philipp Emanuel Bach so fasziniert, dass Sie ihm Ihre Doktorarbeit gewidmet haben?

Prof. Alina Mądry: Erstens seine Konsequenz und gleichzeitig Unberechenbarkeit sowie sein bahnbrechender Umgang mit Tasteninstrumenten. Im Barock gab es den Basso continuo, obwohl Johann Sebastian Bach das Cembalo bereits als Soloinstrument behandelte. Doch erst Carl Philipp Emanuel Bach hat in dieser Hinsicht wichtige Fortschritte gemacht. Seine Abhandlung „Versuch über die wahre Art Clavier zu spielen“ finde ich hervorragend. Warum ist Carl Philipp mir so nahegekommen? Weil ich wie er glaube, dass es sich lohnt, die eigene Komfortzone zu verlassen, um die eigene Stimme zu finden. Darin sind wir uns ähnlich.

klassik begeistert: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Jolanta Łada-Zielke, 7. Oktober 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Interview: kb im Gespräch mit Alina Mądry klassik-begeistert.de, 3. Oktober 2025

Interview: kb im Gespräch mit Aleksandra Olczyk, Sopranistin klassik-begeistert.de, 8. April 2025