von Lothar Schweitzer

Der erste Teil schloss mit ihrem Entschluss nach Wien zu gehen. In der Beschreibung ihrer Wiener Zeit las ich dann eine überraschende Bemerkung, die ich ein wenig ausführen werde. Reisen von Wien aus nach Graz, wohin sie engagiert wurde, gerieten zum Abenteuer.

Im Geist war sie oft in Wien gewesen – dank den lebendigen Erzählungen ihrer Großmutter. Nun betrat sie erstmals die fremd-vertraute Stadt. Die Brieffreundin ihrer Mutter Lily Hoffmann verschaffte ihr eine Audition bei der legendären, noch in der Hofoper aufgetretenen Anna Bahr-Mildenburg. Die erste Partie, die sie bei der Mildenburg studierte, war der Orpheus, gefolgt von Carmen, dann kam der Ring. Inzwischen waren ihre Eltern nachgekommen.

Und dann las ich den Satz, der mich überraschte und mir gleichzeitig wehtat: „Zwar nahm ich noch Gesangsunterricht – bei der Mildenburg und bei einer Lehrerin namens Firbas, mit der ich nicht sehr glücklich war …“. Auch im Namensregister ist nicht der anscheinend vergessene Vorname Ella (Gabriele) zu finden, nur „N“. Den im Nachhinein zu recherchieren schien Malaniuk nicht wert zu sein.

In der Chronik „Eine altösterreichische Apothekerfamilie“ liest man zum Schluss: „Vermählt ist Dr. Richard Firbas mit Frau Maria, geb. Herwisch. Seine einzige Tochter hat sich nicht der Pharmazie, sondern der vom Vater in den Mußestunden gleich vortrefflich geübten zweiten Kunst, der Musik (er komponierte Walzer, Anm.), gewidmet.“ Die „Frau Professor“ war jahrelang meine Kommanditistin der Dr. Richard Firbas St. Anna Apotheke KG. Zu ihrem 100. Geburtstag besuchte ich sie mit 100 Rosen. Meine Frau Sylvia war Anfang der Sechzigerjahre ihre Schülerin. Sie meinte schon damals, das wäre eine Frau für mich, aber es gelang ihr nie, ein Treffen zu arrangieren.

Ihre Wohnung hatte eine Verbindungstüre zur Apotheke. Aus Rücksicht auf ihre schon sehr betagte Mutter fand eine kurze Zeit der Gesangsunterricht in einem Raum des oberen Stockwerks der Apotheke statt. Wir mussten uns neben dem Flügel zur Toilette zwängen. Die uns auf diese Weise bekannt gewordenen Schülerinnen bekamen Spitznamen. Eine junge Dame mit breitkrempigem Hut, den sie während der Stunde aufbehielt, hieß für das Apothekenpersonal „das Wagenrad“. Des Öfteren hörte ich Ella Firbas noch im vorgerückten Alter mit ihrem pastosen Alt über die Wendeltreppe in die Apotheke herunter, wenn sie sich selbst am Klavier begleitete. Gerne hätte ich gewusst, warum Ira Malaniuk mit Ella Firbas nicht zufrieden war.

Nun zurück von dem längeren Exkurs. Auf der Suche nach einem Engagement bei Kriegsende gab es zuerst eine Absage in Graz, bis dann der Grazer Bürgermeister höchstpersönlich in den vierten Stock der Wohnung am Wiener Karlspatz hinaufstieg, um ihr den Posten einer Ersten Altistin der Grazer Oper anzubieten.

Zum Vorsingen in Zürich. Eine am Abend im Gegensatz zum Wien der Nachkriegszeit hell erleuchtete Stadt, deren Lichter sich im See spiegelten. Weit, weit weg von der russischen Besatzung in Wien.

Glückselig mit dem Zürcher Vertrag in der Tasche, mit dem Zug nach Graz unterwegs hatte sie an der Demarkationslinie zwischen dem russisch besetzten Niederösterreich und der britischen besetzten Steiermark den, wie sie sagt, bedeutendsten Auftritt ihres Lebens. In ihrem Ausweis stand ein Geburtsort mit ukrainischem Namen. Sie wurde aus dem Waggon geholt, gab jedoch vor eine Polin zu sein. Misstrauisch ließ sie der Offizier zurückgehen. Da schimpfte aus einem Waggonfenster eine Frau auf sie ein, weil sie sichtlich der Grund für den verlängerten Aufenthalt war. So vergaß vielleicht der russische Kontrollor einen Trick anzuwenden und ihr russisch „Stoj“ (Halt) nachzurufen. Sie wäre automatisch stehen geblieben und vielleicht in einem sibirischen Lager verschwunden.

Wenn meine Eltern und ich während der Besatzungszeit im Sommer von Wien an einen Kärntner See auf Urlaub gefahren sind, hatte mein Vater immer etwas Angst vor der russischen Kontrolle im Zug, denn in seiner I(dentitäts)-Karte stand aus einer altösterreichischen Beamtenfamilie stammend als Geburtsort Czernowitz. Bei der russischen Besetzung von Czernowitz während des Ersten Weltkriegs hatte mein Vater die Russen als kinderliebend erfahren. Mein Vater und seine Freunde durften sogar auf ihren Pferden reiten. Es wurde noch vor Abreise nach Kärnten die Lage besprochen. Mein Vater wird vor dem russischen Soldaten seinen Arm um meine Schultern legen. Nachher wurde darüber diskutiert, was richtig war und was besser hätte gemacht werden können. Ich hätte dem Russen strahlend in die Augen schauen sollen und nicht meinen Blick zur Seite wenden.

Im weltbürgerlichen Zürich „bin ich wieder Mensch geworden, erhielt meine Würde und mein Selbstbewusstsein zurück“, schreibt Ira Malaniuk. Andrerseits fühlte sie sich durch die mannigfaltigen Aufgaben ausgenützt. Ihre schnelle Auffassungsgabe wird ihr in Bayreuth von Nutzen sein. Es ist nicht Aufgabe dieser Buchrezension wie eine Litanei alle ihre Auftritte in Zürich, und in ihrer Weltkarriere auch nur auszugsweise aufzulisten. Es kristallisierten sich erste Lieblingspartien wie die Venus im „Tannhäuser“ heraus. Als Rarität sei auch ihre Mitwirkung bei einem Mozart-Pasticcio erwähnt. Nach der Lektüre von Biografien muten die aus den Zeitungen zitierten Lobeshymnen in einer Autobiografie etwas seltsam an. Es wird bei den Lesern individuell verschieden sein, welche der SängerInnen, die mit ihr auf der Bühne standen, besonders interessieren. Gelassen und fast nebenbei erfahren wir in einem Absatz, dass ihr die Ehre zuteil wurde die Judith in der italienischen Erstaufführung von „Il castello die Barbablu“ am geschichtsträchtigen Teatro San Carlo in Neapel zu singen.

Als es sicher war, dass in Bayreuth wieder die Festspielfanfaren ertönen werden, bewarb sich Malaniuk als Blumenmädchen und erhielt vorerst nur ein förmliches Dankesschreiben mit der Unterschrift von Wolfgang Wagner für ihre Bewerbung. Das Jahr darauf hörte Wieland Wagner in Zürich ihre Magdalena in den „Meistersingern“ und lud sie zum Vorsingen ein. Es ging den Wagnerenkeln nicht so sehr um große Namen, sondern um die Eignung für die speziellen akustischen Gegebenheiten im Festspielhaus. So war Malaniuk beim Wiederaufbau Bayreuths beteiligt. Es gab die Balance zwischen der alten Tradition präsentiert in den „Meistersingern“ und einer neuen Sicht der Harmonie von Musik und Bühnenbild bei Wieland Wagners „Parsifal“ und im zweiten Jahr beim „Tristan“.

„Kna“(ppertsbusch) war mit seinen breiten Zeitmaßen bei vielen namhaften KollegInnen nicht beliebt. Malaniuk gehörte zu seinen Verteidigern: „… wer sich auf ihn einließ, der konnte schweben …“.

Sie hätte die Rheingold-Fricka als Cover vorbereiten sollen, hatte diesen Vertragspunkt übersehen, „Das Rheingold“ nie gehört, nie in die Noten der Fricka auch nur einen Blick getan und sollte – ein Ding der Unmöglichkeit – für die erkrankte Höngen binnen Stunden einspringen. „Aber wenn Karajan ruft“, war unter den SängerInnen ein geflügeltes Wort. Mut einflößend hörte sie den Maestro: „Wir schaffen es gemeinsam, das verspreche ich Ihnen.“ Wie das gelang, verrate ich meinen Lesern nicht. Schlag nach bei …

Ira Malaniuk verliebte sich in eine neue Partie, die der Brangäne. Wenn Ludwig Weber als König Marke seinen Monolog sang, musste sie aufpassen vor Ergriffenheit nicht aus der Rolle zu fallen.

Apropos aus der Rolle fallen. In Barcelona war die Publikumsstimmung lockerer und chaotischer. Die Malaniuk erzählt, als sie aus dem Bett der Marschallin entstieg und in Rampennähe sich in den schwärmerischen Tönen des Octavian erging, streifte ihr Blick eine vordere Loge, in der sie ein Herr mit gefülltem Sektglas anprostete. Sofort blickte sie weg, um ihre Konzentration nicht zu stören. Eine respektlos-bezwingende Freundlichkeit, wie sie sich ausdrückt.

Obwohl sowohl in Bayreuth als auf den vielen anderen Bühnen häufig und erfolgreich in Wagner-Opern eingesetzt wurde sie zu ihrem Leidwesen immer wieder mit der Rolle der Adelaide, der Mutter Arabellas identifiziert. Eine mittlere, musikalisch nicht gerade interessante Partie, in der in erster Linie ihr gutes Aussehen in Erinnerung blieb.

Als Österreich wieder frei war, getraute sich die Ukrainerin Malaniuk wieder nach Wien und so lernte ich sie als Adelaide (!) und in Wagner-Opern als Fricka und Magdalena kennen. Was mich befremdet und was ich als Lektor nicht hätte durchgehen lassen: Sie stand mit ihrer Alt-Kollegin Hilde Rössel-Majdan, für Wien eine Institution, des Öfteren gemeinsam in „Das Rheingold“ auf der Bühne, sie als Fricka, Hilde Rössel-Majdan als Erda und manchmal noch dazu als Flosshilde. Die Kollegin findet in ihrer Biografie aber kein einziges Mal Erwähnung.

„Vissi d´arte.“ Dieses Zitat aus „Tosca“ trifft bei Ira Malaniuk wirklich zu. Privates Glück war ihr nicht beschieden oder sie war dafür nicht geboren. Sie ging zunächst 1946 mit ihrem Korrepetitor eine Scheinehe ein, um mit der österreichischen Staatsbürgerschaft Auslandsverträge abschließen zu können. Durch Blumensendungen in ihre Garderobe wurde sie auf einen wissenschaftlich aufstrebenden Arzt der Universitätsklinik Zürich aufmerksam. 1952 schlossen sie die Ehe. Ihr Beruf hielt sie die meiste Zeit fern von Zürich, so dass sie gegen Ende ihrer Karriere erst feststellte, dass ihr Mann ihr seine erbbedingte Nervenkrankheit verschweigen konnte. Er vermochte für seine Frau im Alter nicht zu sorgen und Malaniuk musste um ihre Pensionsberechtigung kämpfen.

Für den Abschluss meiner Rezension habe ich mir ihre leider weniger bekannte Liedtätigkeit aufgehoben. Am 29. März 1954 sang sie unter Paul Hindemiths Leitung die Erstaufführung von seinem „Gesang an die Hoffnung“ auf einen Text von Paul Claudel. Eine Stelle daraus hat Ira Malaniuk nach ihren schweren Zeiten in ihren jungen Jahren sehr bewegt. „In meinem Innern regt sich ein Engel, der sich nicht ergibt …“. Wäre das nicht als Titel ihrer Autobiografie zu erwägen gewesen?

Lothar Schweitzer, 10. November 2020, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

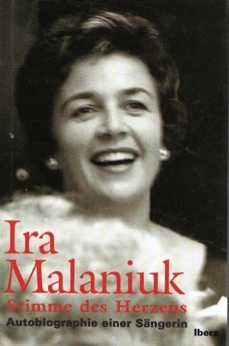

Ira Malaniuk – Stimme des Herzens: Autobiographie einer Sängerin, Teil 1

Lieses Klassikwelt (c) erscheint jeden Freitag.

Spelzhaus Spezial (c) erscheint jeden zweiten Samstag.

Der Schlauberger (c) erscheint jeden Samstag.

Ritterbands Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Sonntag.

Posers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Sonntag.

Ladas Klassikwelt (c) erscheint jeden Montag.

Frau Lange hört zu (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.

Schweitzers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.

Sommereggers Klassikwelt (c) erscheint jeden Mittwoch.

Hauters Hauspost (c) erscheint jeden zweiten Donnerstag.

Sophies Welt (c) erscheint jeden zweiten Donnerstag.

Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“