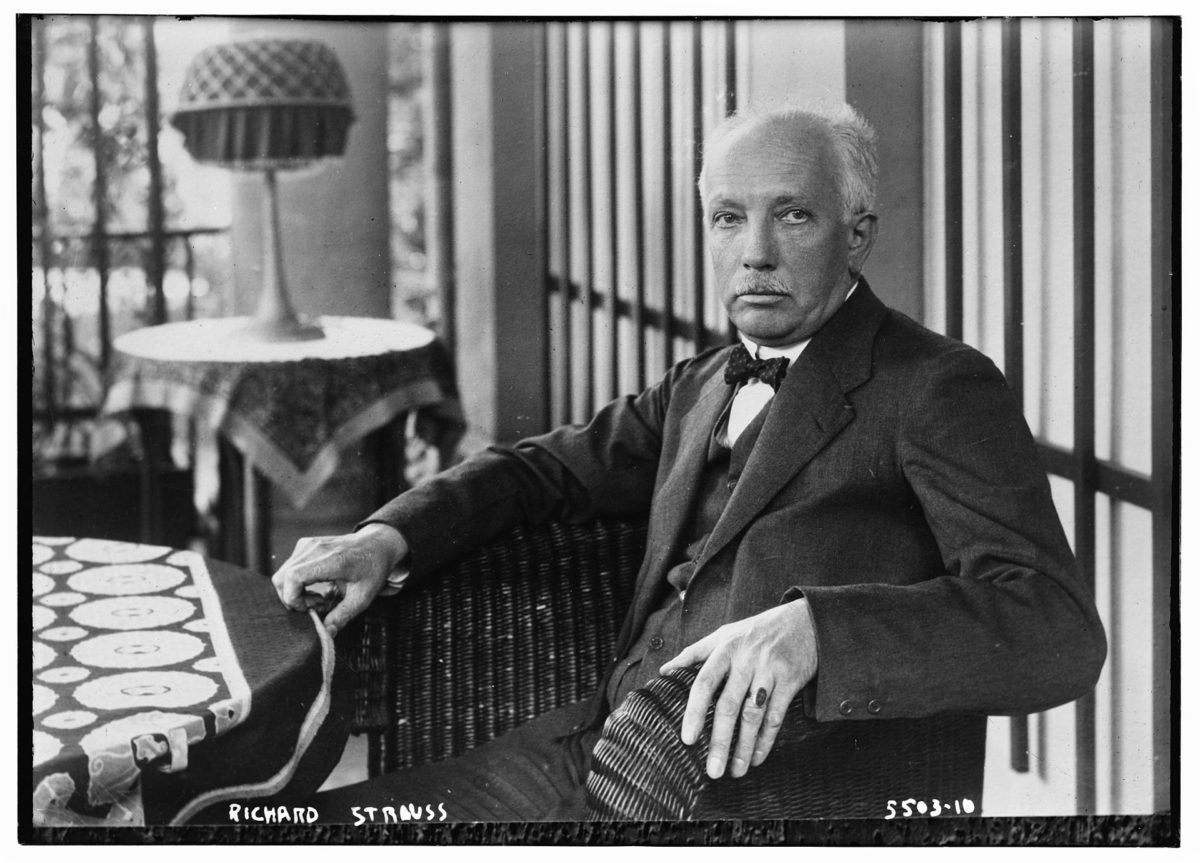

Richard Strauss, Foto: © Bain News Service, publisher – Library of Congress Catalog

Selbst ein Jahr nach ihrem Ausbruch hat uns die Corona-Pandemie immer noch im Griff. Kultur und Kunst sind gänzlich weggebrochen, Veranstaltungen und Treffen nach wie vor eingeschränkt, der Konzertbetrieb liegt am Boden. Zeit, sich als Musikliebhaber einmal neu mit der eigenen CD-Sammlung (oder wahlweise Streaming-Playlist) auseinanderzusetzen, Lieblinge zu entdecken oder alte Favoriten neu aufleben zu lassen.

Deshalb stelle ich vor:

Meine Lieblingsmusik: Top 1 – Richard Strauss, „Eine Alpensinfonie“ (1915)

von Daniel Janz

Gemeinhin stiefmütterlich behandelt gibt es bis heute einen gesellschaftlichen Diskurs über Sinn, Unsinn und Ästhetik von Programmmusik. Gerade auch Richard Strauss stand wegen seiner Programmmusiken im Mittelpunkt eines geladenen gesellschaftlichen Diskurses. „Don Juan“, „Till Eulenspiegels lustige Streiche“, „Don Quixote“ und „Sinfonia domestica“ lösten teilweise regelrechten Protest aus, gewannen auf der anderen Seite aber auch glühende Verehrer für den Komponisten. Als er sich ab 1903 seinem Opernschaffen zuwandte, beschieden ihm Autoren und Kritiker entsprechend eine Wende zur wahren Musik. Und dann kam das:

Ein Klangemälde darüber, wie er als Junge einen Berg erkletterte. Oder wie es bei meiner ersten Live-Aufführung vor inzwischen 15 Jahren in der Einführung hieß: „Einmal den Berg rauf und wieder runter, in der Mitte die Partitur rumgedreht und sich auf dem Gipfel auch noch einen Bruch geholt.“ Nein, diese Alpensinfonie hatte sicher keinen einfachen Stand, als der Komponist sie 1915 zur Uraufführung brachte.

Dabei ist, was der Strauss dort präsentiert – ganz gleich der unromantisch heruntergebrochenen Zusammenfassung –, eine wahre Klangorgie, zum damaligen Zeitpunkt hochmodern und in punkto Erlebniswirklichkeit so eindrucksvoll geschildert, dass diese Komposition selbst heutzutage vergeblich ihresgleichen sucht.

22 Etappen bilden dieses musikalische Epos, die nicht minder eindrucksvoll hätten sein können. Neben den Standard-Instrumenten bedient Strauss sich hier auch diverser Spezialinstrumente, wie Tenor- bzw. Wagnertuben, der Celesta, dem Heckelphon, Donner- und Windmaschine, je nach Orchester sieht man auch eine zweite Basstuba. Sogar der ansonsten religiös konnotierten Orgel bedient er sich in diesem Werk, zu dem er Pläne hatte, es „Der Antichrist“ (nach Nietzsche) zu nennen.

Diese von anderen Komponisten unerreichte Ebene der Erlebniswirklichkeit macht seine Musik auch so einzigartig. Genauso wie die Tatsache, dass es Strauss gelingt, dieses vor Details strotzende Werk zu einer gesamtheitlich nachvollziehbaren Geschichte zu formen, ohne dass es chaotisch wird.

Den Aufstieg charakterisieren seine vielen lautmalerischen Etappen:

Beginnend bei dem wohl prächtigsten Sonnenaufgang der Musikgeschichte, dem Wald (mit Bläser-Fernorchester als Jagdgruppe), an einer Quelle vorbei (Celesta), auf den Wiesen (mit Kuhglocken illustriert) über den Gletscher bis hin zum Gipfel, auf dem Richard Strauss sich ganz unverhohlen eines Themas von seinem Zeitgenossen Max Bruch als Höhepunkt bedient. Das Moment der „Vision“ ist dann auch jener Schlüsselpunkt, dem eine religiös/metaphysische Ebene zugesprochen werden mag.

Den Kontrast bildet der schon fast bedrohlich wirkende Abstieg, obwohl er musikalisch kein neues Material mehr bietet, sondern nur noch Verarbeitung der bis dahin bekannten Themen. Stark dominiert zusätzlich ab der Elegie und dem vernichtenden Sturm die Orgel, bis Strauss die Musik über den Sonnenuntergang bis hin in die Nacht führt. Diese lässt er mit nahezu den gleichen Tönen ausklingen, wie er das Werk beginnt.

Ganz im Gegenteil also zu den ersten kritischen Worten, die ich damals über dieses Klanggemälde hören musste, lässt sich ihm ein majestätischer, nahezu monumentaler Charakter attestieren. Jedenfalls konnte es mich von Anfang an fesseln und in meiner Lieblingsliste aller Kompositionen bis heute den ersten Platz erringen. Die Alpensinfonie war es auch, die mich dazu motivierte, erste eigene Kompositionsversuche zu unternehmen und schließlich im Bereich der Musik zu studieren.

Dabei muss ich inzwischen nach fast einem Dutzend Live-Aufführungen und sicher noch einmal so vielen gehörten Aufnahmen feststellen, dass es viele Orchester und Interpreten gibt, die diesem Werk nicht gerecht werden. Ein großer Fokus liegt oft auf dem Gewitter, das es wohl so mächtig und brachial zu intonieren gilt, wie möglich.

Dass die Komposition davor bereits 40 Minuten Musik mit allerhand prächtigen Klangfarben und Zwischenetappen bietet, wird oft vergessen. So wirkt die hoch gelobte Aufnahme von Karajan (1982) im Vergleich beispielsweise furchtbar gehetzt und in den Details merkwürdig unruhig. Es stimmt, dass andere Interpreten an sein Klangbombardement im Gewitter selten herankommen – typisches Problem: Die Windmaschine und/oder Orgel sind so leise, dass sie nicht ausreichend hörbar sind.

Dafür aber bietet der Aufstieg im beispielhaften Vergleich zur Aufnahme von Antoni Wit (2005) oder auch vom Komponisten selber (1941) weniger Erlebnisfreude. Was bringt es, wenn der Sonnenaufgang in wenigen Sekunden bereits runtergeträllert wird, die Erscheinung am Wasserfall eher einem sich verflüchtigenden Rinnsal ähnelt oder das herrliche Oboen-Solo auf dem Gipfel nicht mehr ist als eine hastig runtergedudelte Episode. Gerade diesen Momenten liegt die Chance inne, sie bis ins Letzte auszukosten und zu genießen.

Natürlich lässt sich hier mit unterschiedlichen Schwerpunkten argumentieren. Genauso wie die Meinung über Programmmusik selbst obliegt auch die Gewichtung verschiedener Aspekte jedem Hörenden. Das ist es schließlich auch, was jede einzelne Aufnahme und Aufführung dieses Werkes so spannend macht – es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Und doch: Ich kann abschließend festhalten, dass ich die Aufnahme von Antoni Wit bevorzuge.

Daniel Janz, 24. Januar 2021, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Meine Lieblingsmusik (56): Richard Strauss, Morgen! und Eine Alpensinfonie