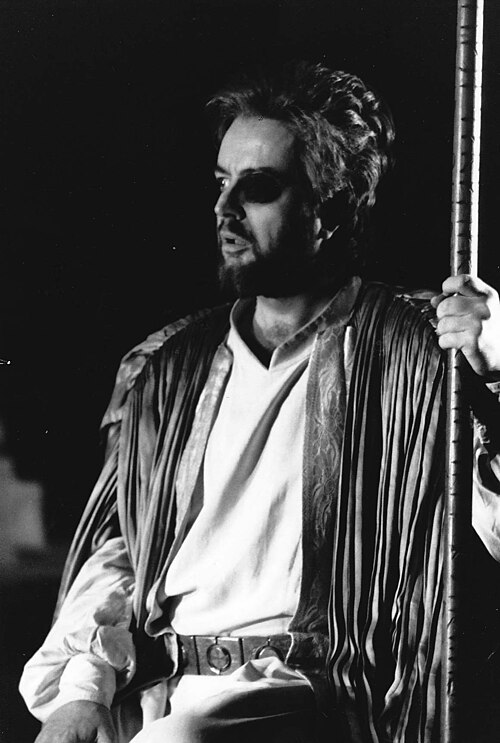

Herbert von Karajan und Siegmund Nimsgern – Copyright by S. Lauterwasser

von Dirk Schauß

Es gibt Stimmen, die man nicht vergisst. Sie tauchen plötzlich wieder auf – im Kopf, im Ohr, manchmal in einer alten Aufnahme – und man weiß sofort: Das war er. Siegmund Nimsgern war so eine Stimme! Jetzt ist er mit 85 Jahren gestorben, und der Gedanke, dass dieser Künstler nicht mehr live zu erleben ist, macht ein wenig sprachlos und vor allem traurig.

Geboren wurde er 1940 in St. Wendel, mitten im Saarland, wo das Leben damals von Kohle, Kirche und französischen Einflüssen gleichermaßen geprägt war. Vielleicht erklärt das, warum seine Kunst später so schwer zu fassen war: er konnte schroff und bodenständig klingen, aber auch feinsinnig, ja sogar verspielt. Eigentlich wollte er ja Lehrer werden, doch zum Glück hat er irgendwann beschlossen, dass die Musik ruft – und das ziemlich laut.

Wer ihn einmal auf der Bühne erlebt hat, der wusste: Dieser Mann sang nicht, er erzählte. Und er tat es mit einer Stimme, die sofort wiederzuerkennen war – dunkel grundiert, aber oben hell und weit offen. Dazu kam ein fast forsch neugieriger Umgang mit Sprache. Nimsgern liebte Worte. „Ich habe ein erotisches Verhältnis zur Sprache“, hat er einmal gesagt. Und es war kein leerer Spruch. Jeder Laut, jedes „r“ und jedes „a“ war bei ihm erforscht, mit Bedeutung aufgeladen, und trotzdem nie manieriert.

Seine Karriere verlief nicht klein kariert, sondern großformatig. Er war wie ein Figaro unterwegs, ständig auf Achse. Wien, Mailand, New York, Bayreuth, Salzburg – man verliert den Überblick, wo er überall gesungen hat. Aber eines fällt auf: die großen Dirigenten standen Schlange. Karajan wollte ihn, Kleiber auch, ebenso Solti und Maazel. Dass sich solche Namen nicht umsonst mit einem Sänger schmücken, versteht sich.

Und Nimsgern nutzte diese Chancen. Sein Telramund – in gleich zwei Studioeinspielungen verewigt – war von einer Wucht, die einem den Atem nahm. Mandryka in Strauss’ „Arabella“ sang er, als ob es das Einfachste der Welt wäre (neben Montserrat Caballé, die bekanntlich auch keine Anfänger duldete). Selbst die „Angstpartien“ seines Fachs schienen ihn kaum zu schrecken. Unvergesslich sein Dapertutto, bei dem er die gefürchtete Spiegelarie in der Originaltonart sang, da konnte sicherlich so mancher Tenor im Zuschauerraum heimlich schlucken.

Aber er war kein Sänger, der sich nur in Wagner und Strauss wohlfühlte. Auch im italienischen Fach hinterließ er Spuren. Riccardo Muti holte ihn als Wilhelm Tell und Nabucco. Sein Scarpia war eine Mischung aus diabolischem Machtmenschen und vor allem verführerischem Lebemann, immer ganz Barone – ein Ereignis, international bejubelt. Und in Puccinis „Il Tabarro“ verwandelte er den Michele in eine Figur, die gleichermaßen Angst einflößte wie Mitleid hervorrief, wunderbar auf CD eingefangen. Wie unheimlich und zugleich authentisch erklang sein ungarisch gesungener Blaubart!

Bei Wagner aber blieb er ganz in seinem Element. Kaum eine Partie, die er dort nicht gesungen hat. Und wie unterschiedlich er Alberich und Wotan anlegte! Der eine verschlagen, giftig, fast körperlich unangenehm; der andere groß, tragisch, verletzlich. Wer beides gehört hat, ahnte, wie sehr Nimsgern Figuren lebte. Schade nur, dass es nie zum Hans Sachs kam – man darf sich vorstellen, wie viele neue Nuancen er dieser Rolle abgerungen hätte.

Neben der Oper liebte er das Konzertfach. Bach-Kantaten mit Karl Richter, Passionen mit Helmuth Rilling, Mendelssohns „Elias“ in monumentaler Wucht – Nimsgern sang das nicht einfach, er durchlebte es. Und doch konnte er im Lied plötzlich ganz bei sich sein. Wer seine „Winterreise“ gehört hat, weiß, dass das keine bloße Interpretation war. Es war, als würde einer mit uns durch Schnee und Einsamkeit stapfen, ohne Maske, ohne Distanz, um letztlich in den Tiefen der Seele anzukommen. Wer es gehört hat, vergaß es nicht.

Natürlich war Nimsgern auch als Mensch eine Marke. Er konnte schroff sein, ja, manchmal unbequem. Er sprach Klartext – auch hinter den Kulissen, wo andere lieber diplomatisch blieben. Harmonie war nicht seine Priorität. Dafür aber Ehrlichkeit, und Mut, sich auch mal unbeliebt zu machen. Wer ihm begegnete, spürte schnell: Hier stand einer, der nicht nach dem Applaus anderer lebte, sondern nach seiner eigenen Überzeugung.

Und doch hatte er Humor. Kollegen erinnern sich an bissige Pointen, an trockenen Witz, mit dem er so manche gespannte Situation lockerte. Auch auf der Bühne blinzelte oft ein Augenzwinkern durch, selbst wenn er die finstersten Gestalten verkörperte. Vielleicht machte ihn gerade das so menschlich – diese Weigerung, ganz im Pathos zu versinken.

Sein Sohn Frank Nimsgern beschreibt ihn als einen, der für Musik brannte, aber auch für Sprache, für Literatur, für das Gespräch. Und man merkt: dieser Drang nach Austausch war immer da. Ob als Sänger oder als Mensch, Nimsgern wollte in Resonanz treten. Auch als Autor zeigte Nimsgern mit spitzer Feder seinen schillernden Charakter.

Jetzt ist er gegangen. 85 Jahre – eine stolze Zeit, und doch fühlt es sich zu früh an, wenn man an die Energie denkt, die er ausstrahlte. Was bleibt, sind Aufnahmen, Erinnerungen, Geschichten. Vor allem aber bleibt die Stimme. Eine Stimme, die nicht glatt poliert war, sondern kantig, lebendig, unverwechselbar.

Man könnte sagen: Der Vorhang ist gefallen. Aber bei Nimsgern stimmt das nicht ganz. Denn wer seine „Winterreise“ hört, oder noch einmal den stolzen Telramund, der spürt sofort: Da singt nicht nur eine Figur, da singt ein Mensch. Und genau das ist es, was ihn überleben und auch für die nachfolgenden Generationen Inspiration sein lässt.

Dirk Schauß, 18. September 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Ich konnte Siegmund Niemsgern als Amfortas in der Wiener staatsoper erleben. Beeindruckend, auch seine Rollengestaltung.

Franz Gillinger