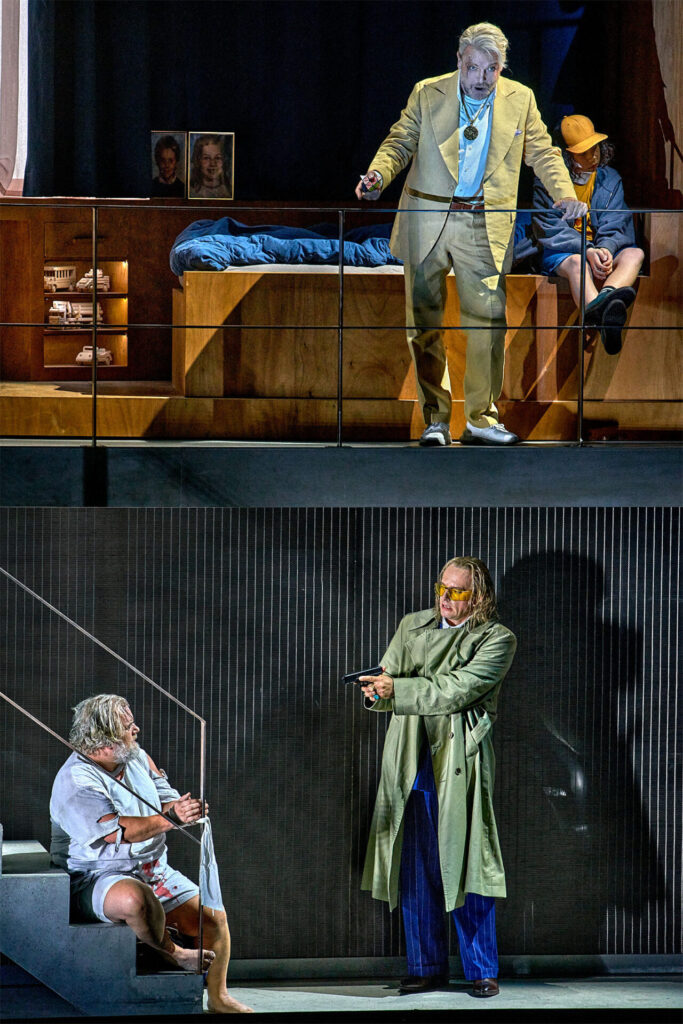

Das Rheingold Bayreuth 2025 © Enrico Nawrath

Kein neuer Sachverhalt, aber angesichts der zahlreichen Fragezeichen über den Köpfen vieler Hügel-Besucher auch im vierten Jahr des „Rings“ von Valentin Schwarz eine berechtigte Frage: Sind Inszenierungen, die bewusst mit Brechungen und Umdeutungen spielen, und das Libretto geflissentlich außen vor lassen, auch dann künstlerisch legitim, wenn nur eine Einführung selbst eingefleischten Kennern des Stoffs den Zugang zur Produktion ermöglicht?

Bayreuther Festspiele, 26. Juli 2025

Richard Wagner, Das Rheingold

Simone Young, Dirigentin

Tomasz Konieczny, Bassbariton

Ólafur Sigurdarson, Bariton

Christa Mayer, Alt/Mezzosopran

Anna Kissjudit, Alt/Mezzosopran

Nicholas Brownlee, Bassbariton

Mirko Roschkowski, Tenor

Daniel Behle, Tenor

Patrick Zielke, Bass

Tobias Kehrer, Bass

Christina Nilsson, Sopran

Ya-Chung Huang, Tenor

Katharina Konradi, Sopran

Natalia Skrycka, Mezzosopran

Marie Henriette Reinhold, Mezzosopran

Festspielorchester Bayreuth

Valentin Schwarz, Inszenierung

von Dr. Andreas Ströbl

Was ist schon künstlerisch legitim?

Zugegeben, die Frage ist etwas müßig, denn ein Regisseur darf im frühen 21. Jahrhundert selbstverständlich erwarten, dass sich das Publikum auf ungewohnte Sichtweisen und Neuinterpretationen wenigstens zu einem gewissen Maße einstellt. Und natürlich dürfen wir Rezipienten den Zwang nicht unterschätzen, den der Auftrag der neuen Produktion eines wohlbekannten Stückes mit sich bringt: „Kinder, macht Neues!“ – das Wagner-Wort ist nun auch schon mehr als genug bemüht worden, aber das ist eben der Kernmotor der Kunst, wenn sie sich entwickeln will und muss.

Der Valentin Schwarz-„Ring“ ist seit der Premiere 2022 oft genug gescholten, ausgebuht und zerlegt worden, und daher müssen auch an dieser Stelle keine alten Besprechungs-Hüte aufgehübscht werden.

Die Idee, Wotan und Alberich als Zwillinge per Doppelhelix-Nabelschnur aneinander zu binden und den Beginn des tiefen Zwists, der zu der Welt Ende führt (zumindest, wie sie die Akteure kennen), quasi im Leib einer unbekannten Ur-Mutter zu verorten, das ist nach wie vor reizvoll. Beide Hauptdarsteller sind im Wagner’schen Entwurf und in Bayreuth im Wesentlichen nur durch ihre äußere Färbung zu unterscheiden, der Lichtalbe Wotan und der Schwarzalbe Alberich. Wagner hat sie ganz bewusst einer gemeinsamen Spezies zugeordnet, die sich durch Charakterlosigkeit und Unfähigkeit, selbsterlösend zu lieben, auszeichnet. Es gibt noch mehr gemeinsame Eigenschaften, aber die sind alle ebensowenig sympathisch und vor allem nicht auf Empathie ausgerichtet.

„Alles, was ist endet“, weiß Erda, und gerade in der Schwarz-Interpretation beginnt mit dem Ende auch immer Neues. Dies Neue sind die Kinder, die das Leben der entsterbenden Eltern (man gewähre hier einen Wagner-artigen Neologismus) nicht einfach weiterführen, sondern – das ist der hoffnungsfrohe Inhalt dieser Utopie – nicht die gleichen Fehler begehen und im günstigsten Falle die Welt zu einer besseren machen. Da waren die großen Hoffenden, ob Proudhon, Marx, Wagner oder Brecht, zumindest einer Meinung, bevor Verbohrtheit zumindest dem einen oder anderen den eigenen lichtvollen Weg verdunkelte.

Brillante Einfälle und zähe Inkongruenzen

Es sind die zahlreichen intelligenten und tiefsinnigen Einfälle, ja Knalleffekte, die diesen „Ring“ sehenswert machen und erweisen, dass Schwarz meistens schon weiß, was er tut. Dass Erda erstmal das Tablett mit den Sektgläsern, das zum fragwürdigen Abschluss der Verhandlungen mit den Walhall-Architekten gereicht wird, auf den Boden knallt, ist einer dieser intelligenten Knalleffekte, weil sich hier der ganze Unmut einer Wissenden ausdrückt und so klar wie wahr zutage tritt: Alles wird in Scherben fallen, weil ihr Machthungrigen es einfach vergeigt! Die Frau hat wirklich genug und um das mitzuteilen, muss es eben mal krachen, damit die testosterongesteuerten Dummbratzen einfach mal zuhören.

Auch der selbstgefällige Tanz Wotans zum warnenden Klagesang der Rheintöchter im Finale ist in Idee und Durchführung grandios – egomaner und ignoranter kann man sich nicht über die Stimmen der Natur und der naiven Unschuld hinwegsetzen, ja diese noch verhöhnen.

Aber gerade das zum Durch-Inszenieren und klugen Vollpacken einladende „Rheingold“ hat hier immer wieder Längen, etwa, wenn der Hort herbeigeschafft wird, um Freias Gestalt zu verbergen. Da passiert auf der Bühne kaum etwas; man hätte ja neben dem singulär agierenden Ersatz-Mädchen die ganze Schar der blonden Maiden im Streifenkleidchen versammeln und wuseln lassen können. Wenn so ein tiefer Spalt zwischen Libretto und Bühnenhandlung klafft, dann wirkt das auch in einer so freien Interpretation wie dieser schlichtweg inkongruent und verschafft eine gewisse Langatmigkeit.

Musikalisch überzeugend, stimmlich… nun, vielfältig

Simone Young wird mit ihrem Dirigat der Partitur unbedingt gerecht, weil sie feinfühlig akzentuiert, mit Crescendi umzugehen weiß, und die Forte-Stellen, soweit das die Bayreuther Akustik hergibt, kraftvoll in den Saal entlässt. Gerade im Regenbogen-Finale (das hier ja leider eines komplett ohne das spektralfarbige Himmelswunder ist) hätte man sich noch mehr Wuchtigkeit gewünscht, aber die soll ja der tiefe Graben gar nicht erzeugen. Young dirigiert mit angenehmem Tempo und nie so rasch, dass die Solisten Probleme bekämen, mitzukommen. Zu Recht erhält sie entsprechenden Beifall.

Ladies and maidens first – das “Rheingold” lässt ja ohnehin die Herren, oder die sich für solche halten, schlecht aussehen.

Katharina Konradi, Natalia Skrycka und Marie Henriette Reinhold als Rheintöchter überzeugen gesanglich und durch ihr munteres Spiel, da gibt es überhaupt nichts zu mäkeln.

Während Christina Nilsson eine durchaus leuchtende Freia gibt, die auch durch Mimik und Gestik ihrer verzweifelten Lage Ausdruck gibt, vermag Christa Mayer als Fricka gerade in der Mittellage nicht mehr der Göttin glaubhaft Fülle zu geben, denn da klingt sie immer wieder kehlig. Spielerisch hingegen hat sie gerade im Konflikt mit Wotan wundervolle Momente.

Anna Kissjudit formt eine weiblich warme Erda voller aufrechter Authentizität und respektheischender Größe. Zweifellos die beste weibliche Stimme der Produktion, was auch einhellig durch das Publikum bescheinigt wird.

Tomasz Konieczny ist als Wotan von der Figur her optimal, zumal in dieser Deutung. Aber er hat immer wieder Konsonantenprobleme gerade in den Wortendungen, die zuweilen eigentümlich gerollt erscheinen. Als Darsteller des schwachen Machthabers ist er dagegen großartig.

Nicholas Brownlee als Donner und Mirko Roschkowski, der den Froh gibt, hätten beide noch mehr auf die Tube drücken dürfen, zumal der Donner hier wenig gefährlich wirkt. Da müssen die Riesen Fasolt (Patrick Zielke) und Fafner (Tobias Kehrer) wenig Furcht haben. Die beiden fiesen Architektenbrüder selbst sind in ihrer Mafioso-artigen Brutalität echte Angstgegner, vor allem Kehrer gibt dem Walhall-Erbauer machtvolle Tiefe.

Der Loge von Daniel Behle ist so, wie man ihn sich auch in dieser Produktion wünscht, sein heller Tenor kann nicht über seinen zweifelhaften Charakter hinwegtäuschen. Köstlich, wie er noch wichtige Telephonate zu erledigen hat, während die Götter ihn dringend brauchen! Er spielt auch gekonnt, mitunter wundervoll bissig, mit dem Libretto.

Gegenspieler der „da oben“ sind die Nibelungen Alberich, dem Ólafur Sigurdarson eine ungemein plastische Gestalt gibt, und Ya-Chung Huang als sein Bruder Mime. Letzterer erfüllt spielerisch und im Umgang mit Wagners Worten die Rolle als gekniffener Zwerg absolut glaubhaft, aber letztlich ist Sigurdarson derjenige, der das Libretto in diesem „Rheingold“ am lebendigsten füllt; er synkopiert, spuckt die Worte manchmal aus, fällt ins Parlando, um den Text inhaltlich greifbar zu machen. Der Bariton erhält am Ende für seine Leistung auch den meisten Beifall – völlig verdient.

Von der Wortverständlichkeit her sind es tatsächlich diejenigen, die Walhalls Wege nicht beschreiten, die hier das beste Bild abgeben. Da dürfen die im Lichte sich gerne noch was abgucken.

Ein „Ring“-Vorabend, der trotz einiger kritischer Aspekte gerade musikalisch beglückt. Und es gibt tatsächlich kein einziges „Buh“. Auch mal schön auf dem Hügel.

Dr. Andreas Ströbl, 27. Juli 2025, für

klassik-begeistert.de, klassik-begeistert.at und klassik-begeistert.ch

Richard Wagner, Das Rheingold Bayreuther Festspiele, 28. Juli 2024

Richard Wagner, Das Rheingold Bayreuther Festspiele, 28. Juli 2024

Das Rheingold, Musik und Libretto von Richard Wagner Bayreuther Festspiele, 26. Juli 2023