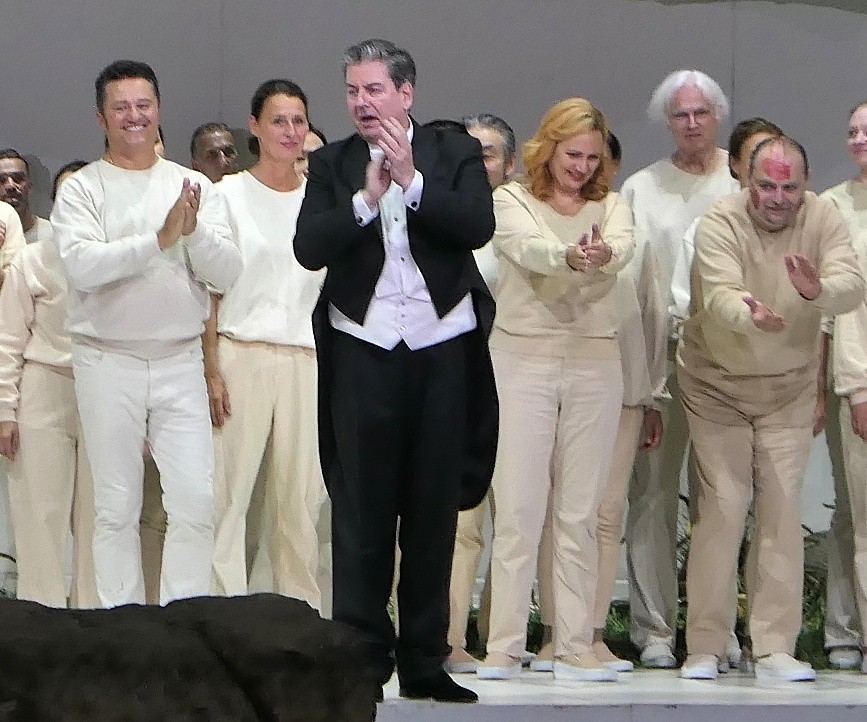

Das Lohengrin-Ensemble nimmt den Applaus des Publikums entgegen, mit Wolfgang Koch, Anja Kampe und Piotr Beczała (Foto: RW)

Die Sängerinnen und Sänger hatten es schwer, sich gegen diese sinnentleerte, unterkühlte Personenregie zu behaupten. Eigentlich nie habe ich eine so unemotionale Brautgemachszene erlebt wie jene von Rachel Willis-Sørensen als Elsa und Piotr Beczała als Lohengrin.

Lohengrin

Romantische Oper in drei Aufzügen

Musik und Libretto: Richard Wagner

Bayerisches Staatsorchester

Sebastian Weigle, Leitung

Inszenierung: Kornél Mundruczó

Bühne: Monika Pormale

Kostüme: Anna Axer Fijalkowska

Opernfestspiele München

Nationaltheater München, 27. Juli 2025

von Dr. Ralf Wegner

Die Inszenierung konnte nicht überzeugen

Auch selten habe ich das Lohengrin-Vorspiel so uninspiriert gehört. Das lag wohl auch an der Regie. Denn von Anfang an öffnete sich der Vorhang und gab den Blick auf zwei lindgrün erblühte, auf kleinen Hügeln drappierte Bäumchen in einem weißgekalkten, kaum Tiefe aufweisenden hohen Innenraum frei.

Dort gruppierten sich der gesamt Chor sowie die Sänger, zunächst regungslos sitzend, in weißen Hosen und langärmligen Hemden, als ob sie zu einem Sportfest aufbrechen wollten. Ortrud schlich derweil mit hängenden Schultern und pendelnden Armen wie jemand, der die Kontrolle über das Leben verloren hat (Zitat: Karl Lagerfeld), von einer Seite zur anderen. Schließlich erhoben sich alle Beteiligten, mal mehr, mal weniger physisch elegant.

Der flache hohe weiße Innenraum bildete über drei Aufzüge hinweg den wenig ansprechenden Hintergrund für ein emotional mehr oder weniger tiefgekühlt agierendes Ensemble.

Lohengrin bzw. dessen Interpret Piotr Beczała befand sich von Anbeginn an unter den vor König Heinrich angetretenen Brabantern. Er wurde, offensichtlich unfreiwillig, von den Umgebenden als Held auserkoren und besiegte im Zweikampf seinen Kontrahenten mit einem überdimensionierten Silvester-Goldregen, der länger aus einer Art Rohr herausschoss als jener Telramunds.

Der zweite Aufzug zeigte, mittig in der weißen Rückwand, ein Portal, darüber einen Austritt und vorn einen Niedergang. Während des Vorspiels schritten die Choristen von unten kommend, jetzt in durchsichtige Unisex-Regenponchos gekleidet, in einer Endlosschleife durch das Tor, von Ortrud und Telramund beobachtet. Später zündete sich Elsa auf dem Balkon eine Zigarette an. Als Brautkleid diente ihr schließlich ein innen vergoldeter faltenreichen Umhang, der sich mit erhobenen Armen zu einer Art Sonnenkreis schließen ließ.

Wir sind allein, zum ersten Mal allein, seit wir uns sahn bedeutet Lohengrin seiner Angetrauten im dritten Aufzug, allerdings unter Anwesenheit aller Choristen. Telramund wird schließlich von letzteren mit Schaumstoffsteinen erschlagen.

Nachdem Lohengrin seine Herkunft verkündete, senkte sich von oben ein monströses schwarzes, meteorgleiches Gesteinsgebilde auf die Bühne, welches erst Elsa und später, zeitweilig, Lohengrin aufnahm. Gottfried betrat dagegen unspektakulär durch ein rückwärtiges Tor die Szene. Schließlich fielen alle Beteiligten einschließlich Lohengrin zu Boden, der an ihnen rüttelnde Gottfried konnte sie nicht mehr zum Leben erwecken.

Trotz ausgezeichneter Einzelleistungen überwältigte der Gesang nicht

Die Sängerinnen und Sänger hatten es schwer, sich gegen diese sinnentleerte, unterkühlte Personenregie zu behaupten. Selten, eigentlich nie habe ich eine so unemotionale Brautgemachszene erlebt wie jene von Rachel Willis-Sørensen als Elsa und Piotr Beczała als Lohengrin. Dabei stand Beczałas Sangesleistung mit schön gebundenen Tönen, lyrischem Schmelz und heldischer Kraft außer Frage.

Trotzdem übertrug sich keine auf seine Partnerin bezogene Gefühlsregung. Wie ein Konfirmand stand Beczała vor der geliebten Elsa. Wie sollte der Funke aber auch überspringen angesichts der zahllosen Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Bühne sowie der offensichtlich bewusst liebesunterkühlten Inszenierung. Willis-Sørensen schlug sich tapfer, wurde aber durch die unkleidsame Kostümierung auch optisch in eine eher kindliche Rollengestaltung gedrängt. Stimmlich überzeugte sie mit einem aufblühenden, das Orchester überstrahlenden Forte.

Anja Kampe gelang es mit ihrer kraftvoll in den Raum strahlenden und auch in der Tiefe noch ansprechenden Stimme der Ortrud deutlich mehr Kontur zu geben und auch emotionale Spannung zu vermitteln. Das galt auch für Wolfgang Koch, dessen Gesangslinie aber stärker deklamierend wirkte. Der Bass René Pape zeigte mit seiner Bombenstimme als König Heinrich natürliche Autorität, auch darstellerisch blieb immer klar, wer hier das Sagen hat. Kostas Smoriginas trug als Heerrufer zum gesanglichen Gelingen der am Ende viel bejubelten Aufführung bei.

Epilog: Glauben wir noch an Wunder?

Peter Konwitschny inszenierte 1998 in Hamburg einen Lohengrin, der ebenfalls von dem überkommenen romantischen Drama abwich und in einer Schulklasse spielte. Dennoch gelang ihm eine Interpretation, welche die Emotionen der Handelnden ernst nahm und zum Beispiel den in die Schülerschaar hochgefahrenen Lohengrin als angehimmelten Superstar präsentierte.

Kornél Mundruczó scheitert dagegen mit seiner Inszenierung. Denn im Gegensatz zu Konwitschny existiert das Wunder nicht mehr für ihn. Die Brabanter erscheinen bei ihm nur noch als folgsame Lemminge, deren Wandel im Denken und Fühlen nicht mehr nachvollziehbar ist. Deswegen ist ihr Handeln banal und sinnentleert. Warum sie unbeweglich stillsitzen, irgendwann aufstehen, schließlich Palmwedel in der Hand halten oder mit vorgestreckten Armen Fingerübungen absolvieren, die rechte Hand heben oder wie in der Kirche beim Ende des Gebets die Arme zum Segen ausstrecken, erschließt sich nicht. Das merkt man den Choristen auch an, ihre Handlungen wirken wie eingeübt und bleiben ohne jeden Ausdruck einer inneren Empfindung.

Mundruczós Idee, Lohengrin aus der Mitte der Brabanter zu wählen, steht dem nicht unbedingt entgegen. Denn göttliches Wirken kann sich, bibeltextentsprechend, auch unter dem Volk zeigen. So wählte Gott Mose als Anführer der Israeliten, obwohl dieser damit haderte, genauso wie Beczała seine Rolle als Auserwählter nur widerwillig annimmt. Auch Mose überzeugte sein Volk mit Wundern, wenngleich letzteres immer wieder den rechten Glauben hinterfragte und anderen Göttern nacheiferte.

Richard Wagner hat diesen inneren Konflikt mit Lohengrins Wundertaten und Ortruds Rolle als Gegenspielerin beispielhaft versinnbildlicht. Das Hadern mit dem Glauben, das Infragestellen der Entscheidungen jener, die uns führen wollen, steckt in uns. Und der Librettist Wagner geht noch weiter. Über den allgemeinen Konflikt hinaus personalisiert er die Thematik auf emotionaler Ebene. So hätte Lohengrin Elsa vielleicht noch besänftigen und das Unheil abwenden können, wenn er nicht, Eindruck erwecken wollend, auf seine hohe Herkunft aus Glanz und Wonne hingewiesen hätte. Das ist für Elsa, die sich als nur wenig glimmende Kerze empfindet, nicht mehr zu ertragen. Warum sollte so ein glanzvoller Held dann bei ihr bleiben? Auch das hat Konwitschny in seiner Inszenierung deutlicher herausgearbeitet mit den schon lange vorher auf der Schultafel oder den Wänden auftauchenden Fragezeichen.

Was sollte bei Mundruczós zudem der schwarze, begehbare Meteorit? Und warum bleibt Elsa, die ihn als erstes entdeckt, auf dem Meteoriten, während Lohengrin später wieder herabsteigt? Und warum sind am Ende alle außer Gottfried tot? Das sind Fragen, die die Inszenierung auch nicht schlüssig beantwortet.

Dr. Ralf Wegner, 28. Juli 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Festspiel-Liederabend Jonas Kaufmann Nationaltheater München, 24. Juli 2025

Giuseppe Verdi, I masnadieri (Die Räuber) Nationaltheater, München, 20 .Juli 2025

Also hat Ortrud einen Jogger getragen? Das sei ja der Grund, weshalb Menschen die Kontrolle über ihr Leben verloren hätten, meinte Karl der Große. Wenn ich recht erinnere, hat Regisseur Kornél Mundruczó sie auch in ein ähnliches Outfit gesteckt.

Jürgen Pathy

Lieber Herr Pathy,

von Weitem sah es so aus. Nur René Pape überstrahlte mit seiner natürlichen Autorität den gewollten Einheitslook. Kennzeichnend ist die von der Bayerischen Staatsoper herausgegebene biographische Anmerkung zur Kostümbildnerin (Anna Axer Fijalkowska): „Beim Kostümbild gilt ihr besonderes Interesse der vom Gender losgelösten körperlichen Dynamik des schauspielenden Körpers“. Das sagt schon alles. So kann man langfristig auch das Publikum aus dem Saal treiben. Was für ein Labsal war nach diesem Lohengrin die am Tag drauf folgende Rheingold-Aufführung.

Ralf Wegner