Opernhaus Hanoi © Lothar Schweitzer

von Lothar und Sylvia Schweitzer

Einen Monat nach der feierlichen Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper hatte am Sankt Nikolaus-Tag „La Bohème“, damals noch in deutscher Sprache Premiere. Hilde Güden sang die Mimì, Emmy Loose die Musetta, die Bohemiens waren Karl Terkal (Rodolfo), Paul Schöffler (Marcello), Walter Berry ((Schaunard) und Oskar Czerwenka (Colline).

Mit Ausnahme von Paul Schöffler, der aus Dresden stammte, bestand dieses Ensemble aus österreichischen Sängerinnen und Sängern. Tschechische Namen wie Czerwenka, das etwas mit Rotem zu tun hat, sind in Österreich geläufig. Loose leitet sich von Nikolaus ab, dem in seinen Ableitungen im Deutschen am häufigsten verwendeten Namen.

Denken wir an die Altistin Margarete Klose! Bei Hilde Güden vermutet man trotz des ü nicht gleich einen türkischen Namen. Als Hulda Geiringer (Hulda ist eine Prophetin in der hebräischen Bibel) heiratete sie 1938 den türkischen Presseattaché Güden und erhielt dadurch die türkische Staatsbürgerschaft. Die Ehe wurde 1941 geschieden. Kurz an die Münchner Staatsoper engagiert verließ sie 1942 Deutschland wegen ihrer jüdischen Herkunft, um in Rom und Florenz zu singen. Der Faschismus Italiens unterschied sich sichtlich vom deutschen Nationalsozialismus und sollte nicht mit diesem vermengt werden. 1946 wurde sie wieder Mitglied der Wiener Staatsoper.

Am 23. November 2018 las sich der Aushang anders. Marina Rebeka … Mimì, Mariam Battistelli … Musetta, Benjamin Bernheim … Rodolfo, Clemens Unterreiner … Marcello, Samuel Hasselhorn … Schaunard, Ryan Speedo Green … Colline. Bei den Protagonisten ließ sich nicht immer leicht auf ihre Herkunft schließen. Unterreiner ist Österreicher, Hasselhorn ist schon vom Klang des Namens her Deutscher. Beim hebräischen Namen Rebeka, ribqah heißt „festbinden“, also „die Bestrickende“, handelt es sich um eine Lettin. Battistelli, Koseform von Giovanni Battista, Johannes der Täufer, ist in Äthiopien geboren.

Ryan Speedo Green stammt aus dem Süden der Vereinigten Staaten und wuchs als Problemkind in einer armen afro-amerikanischen Familie in einer Wohnwagensiedlung auf. Er ist das Gegenbeispiel zu der Auffassung, die Oper sei bloß etwas für die privilegierte Gesellschaftsschicht. Von der Saison 2014/15 bis zum Ende der Saison 2019/20 gehörte er als festes Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper an. Im Quartett der Bohemiens rundete Green mit seinem Basstimbre dieses harmonisch ab. In der „Zauberflöte“ als Zweiter Geharnischter und in „Madama Butterfly“ als Onkel Bonze mussten wir ihm leider ein „a bassa voce“ ankreiden: „Der Zorn des Onkel Bonze findet mehr im Orchester als auf der Bühne statt.“ (der neue Merker 1/2019)

Schwierig wird bei Benjamin Bernheim seine Nationalität aufgrund seines Namens zu erraten. Er ist in Paris geboren und erhielt bereits im Alter von zehn Jahren am Genfer Konservatorium Gesangsunterricht. Später studierte er am Konservatorium von Lausanne.

In der „durchwachsenen“ Aufführung war Bernheim der Lichtblick.

Eigenartig berührte Sylvia und mich diesmal die Verdi-Oper „Aida“. Es ist viel vom Krieg die Rede und heute tobt nicht weit entfernt von unserem Land ein unbarmherziger Krieg. Aber wie viele Länder wirken bei dieser Aufführung friedlich zusammen! Die Aida Anna Netrebko besitzt die russische und die österreichische Staatsbürgerschaft, um leichter international wirken zu können.

Die Amneris Elīna Garanča ist Lettin. Ihr Heimatland gehörte früher zur Sowjetunion und hat starke russische Minderheiten, wie wir uns in Riga überzeugen konnten.

Die Priesterin Anna Bondarenko stammt, wie schon der Name verrät, aus der Ukraine. Die Endsilbe -enko entspricht dem Skandinavischen -son bzw. -sen, „Sohn von“. Der Bote Hiroshi Amako hat einen japanischen Vater und eine walisische Mutter. Der Oberpriester Ramfis Alexander Vinogradov ist ein Landsmann von Netrebko und der Pharao Ilja Kazakov stammt aus Tatarstan, einer autonomen Republik innerhalb des Vielvölkerstaats Russland.

Über Radamès Jonas Kaufmann war im Februar 2022 in den Salzburger Nachrichten zu lesen: „Jonas Kaufmann ist nun auch Österreicher. Bei der feierlichen Überreichung der Urkunde sprach der Salzburger Landeshauptmann davon, dass der Sänger seit langem als musikalischer Botschafter des kulturellen Erbes unseres Landes in der ganzen Welt tätig ist.“ Diese von uns besuchte Verdi-Aufführung steht nur mit drei Italienern in Verbindung, dem Amonasro Luca Salsi, dem Dirigenten Nicola Luisotti und dem Bühnenbildner Carlo Tommasi. Der Regisseur Nicolas Joël ist Franzose.

Bei unsrer am 31. Januar 2019 besuchten Rossini-Oper „La Cenerentola“ leitete das Orchester der Wiener Staatsoper Speranza Scappucci, die als erste Italienerin an der Scala di Milano dirigierte und für diese Saison als erste Gastdirigentin an das ROH Covent Garden eingeladen wurde.

Der Regisseur Sven-Eric Bechtolf stammt aus unserem deutschen Nachbarland. Die Damen kommen alle drei aus dem slawischen Raum. Angelina Elena Maximova und ihre Stiefschwester Clorinda Maria Nazarova aus Russland, Tisbe Svetlina Stoyanova aus Bulgarien.

Der endlich einmal nicht mehr weiße Rossini-Tenor mit interessantem Timbre Michael Spyres, aus dem Bundesstaat Missouri stammend, gab den Prinzen. Die Italiener waren mit dem wohlklingenden Alessio Arduini als Diener Dandini und mit Pietro Spagnoli als Don Magnifico vertreten. Den Philosophen Alidoro sang Adam Plachetka, wieder slawischen Ursprungs aus Prag.

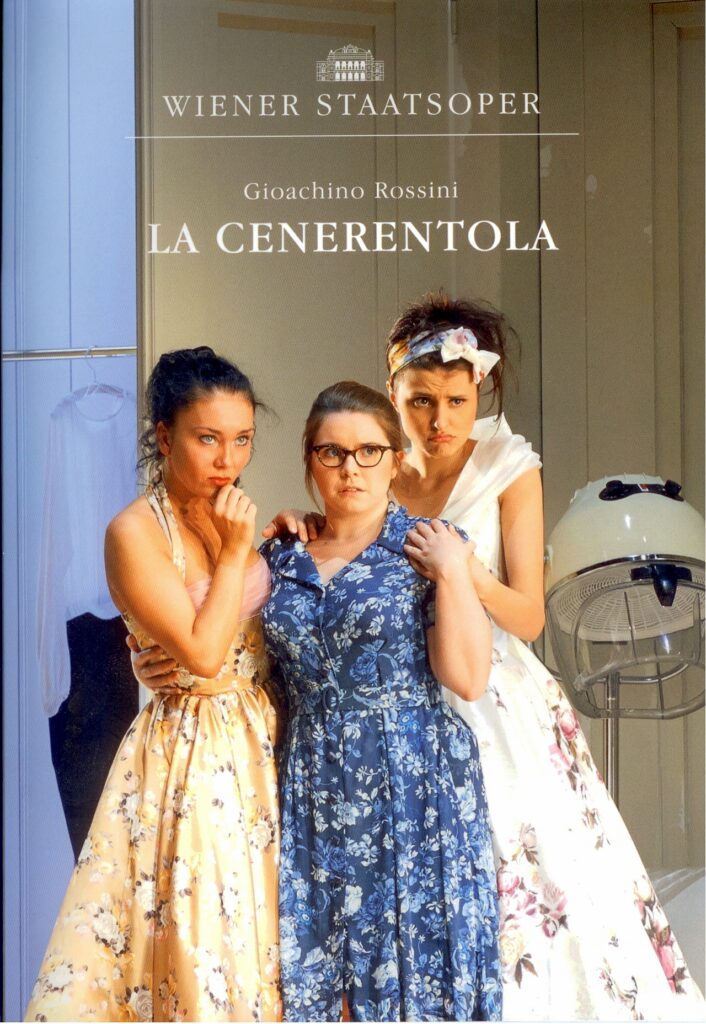

Premiere 26. Jänner 2023: Tisbe, Angelina, Clorinda

Hätte die bei den Wiener Opernfreunden beliebte Sena (eigentlich: Srebrenka) Jurinac nicht erst 1921 in Travnik im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen das Licht der Welt erblickt, sondern wenige Jahre früher, wäre sie eine geborene Österreicherin. Sie war die Tochter eines südslawischen Regimentsarztes und einer Wienerin. So gesehen eine typische Österreicherin. Ihr Debüt war in Zagreb als Mimì in kroatischer Sprache. Die Wiener Opernfreunde denken vor allem an ihre Hosenrollen bei Mozart und Richard Strauss. In Erinnerung blieb mir persönlich ihre Cio-Cio-San 1958 und ihre Tosca 1968. Mag sein, dass die Exotik einer Japanerin bzw. die Empfindlichkeit einer Künstlerin etwas verdeckte, und ich war erstaunt über ihre erotische Ausstrahlung in der Titelrolle von Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“.

Über „Die Walküre“ vom 16. Juni 2013 schrieben meine Frau Sylvia und ich gemeinsam: „Die (Halb)Schwestern der Brünnhilde waren stimmlich beeindruckend und gehören namentlich gelobt: die Kanadierin Donna Ellen, die Australierin Caroline Wenborne, die Österreicherin Alexandra Reinprecht, die Niederländerin Stephanie Houtzeel, die Deutsche Ulrike Helzel, die Ungarin Zsuzsanna Szabó, die Rumänin mit dem polnischen Nachnamen Aura Twarowska und die Französin Juliette Mars. Im Gegensatz zu ihren Rollennamen, großteils von Richard Wagner erfunden, zeigen die persönlichen Namen der Sängerinnen erdumspannende Vielfalt.“

Musik kennt eben keine Grenzen.

Lothar und Sylvia Schweitzer, 30. September 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Lothar und Sylvia Schweitzer

Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“

Schweitzers Klassikwelt 146: Doppelbesetzungen klassik-begeistert.de, 16. September 2025

Schweitzers Klassikwelt 144: Profil einiger Sängerinnen und Sänger aufgrund ihrer Rollen

Schweitzers Klassikwelt 142: Heimweh nach Oper klassik-begeistert.de, 23. Juli 2025