Der Traum (Le Rêve), Gemälde von Pierre-Cécile Puvis de Chavannes, Musée d´Orsay, Paris

von Lothar und Sylvia Schweitzer

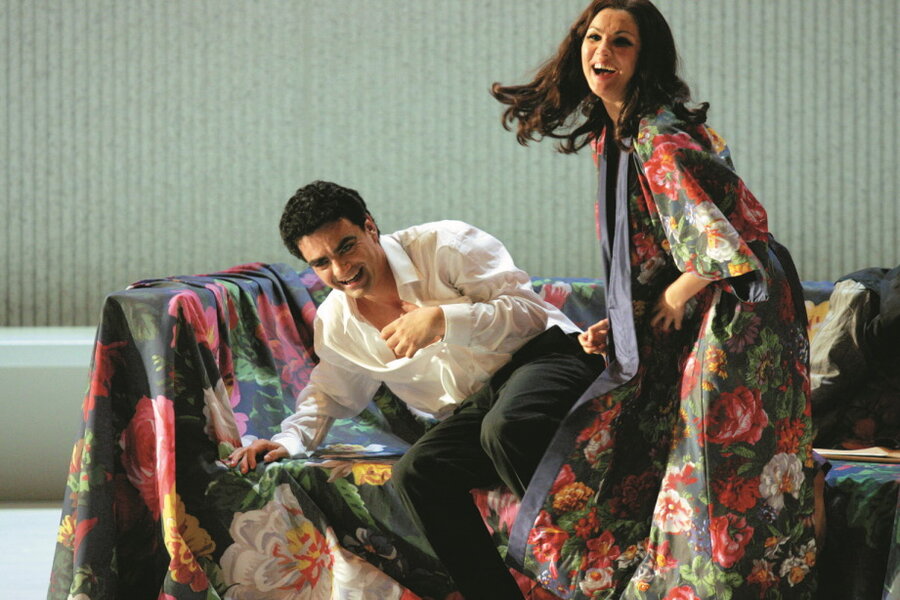

In der Sendereihe „Sternstunden der Musik“ brachte der ORF an einem Sonntag Ausschnitte aus „La Traviata“ der Salzburger Festspiele 2005 mit Anna Netrebko, Rolando Villazón und Thomas Hampson.

Wir hatten diese interessante Inszenierung von Willy Decker mit der Traumbesetzung schon vor zwanzig Jahren im Fernsehen verfolgt. Doch was ist der Grund, warum diese Verdi-Oper in der überkommenen Inszenierung der 70er Jahre an der Wiener Staatsoper mit der Cotrubaș als Violetta noch heute mehr Gefühle weckt?

Anscheinend ändert sich der Gefühlshaushalt im Lauf des Lebens. Eine gewisse Distanz steht der Begeisterungsfähigkeit dann im Weg. Wir besuchten damals wegen einer Sängerin dieselbe Oper manchmal zweimal in einer Woche. Wir genießen heute eine Stimme irgendwie anders. Vor Freude über ein gelungenes es´´ bot ich als Endzwanziger einer Zuhörerin in einer Loge meinen vorderen Sitzplatz an.

Der erste Eindruck blieb der stärkste beim ersten „Parsifal“ und bei der ersten „Die Walküre“. Beim „Parsifal“ war es der Gurnemanz in der Darstellung von Otto von Rohr, der später folgende Besetzungen sogar mit Größen wie Rydl und Salminen in den Schatten stellte. Und Hans Hotters „Wer meines Speeres Spitze fürchtet, der durchschreite dieses Feuer nie!“ begleitete mich jahrelang mit nächtlichen Albträumen, die ich jedoch wegen der Schönheit und Mächtigkeit der Stimme nicht enden lassen wollte. Bei diesem Feuerzauber hatte ich am 5. Dezember 1960 anfangs das bange Gefühl, die Vorderbühne oder der Zwischenvorhang hätte Feuer gefangen.

-

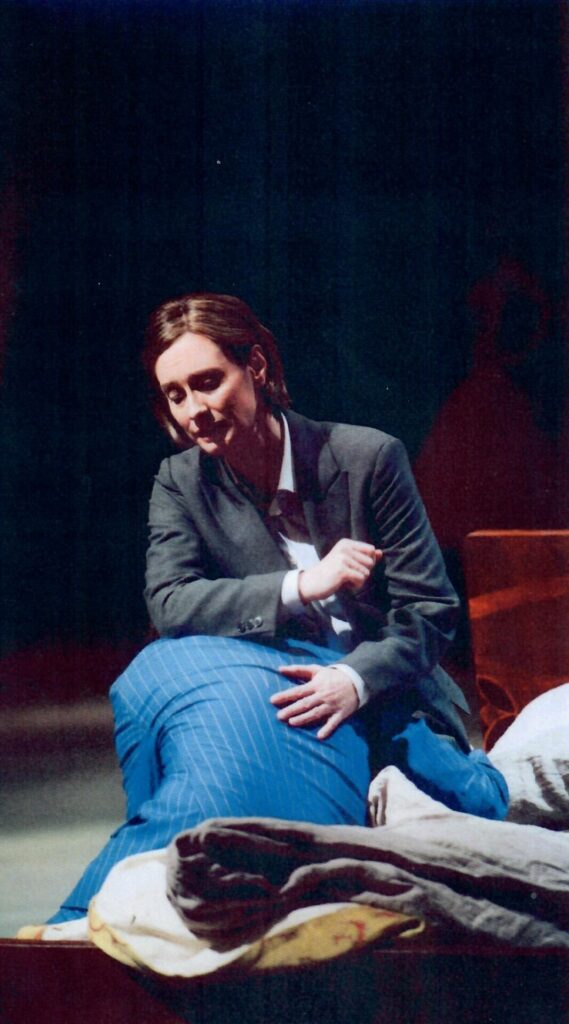

„Salome“ Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf

Foto: Jochen QuastEs spielte also auch schon damals neben den Stimmen die Inszenierung mit. So denken wir bei „Salome“ nicht unwillkürlich an die an der Wiener Staatsoper ein halbes Jahrhundert überdauernde, erfolgreiche Jugendstilinszenierung (Bühnenbild: Jürgen Rose) mit Weltklassestars in der Rolle der Salome, sondern anlässlich des Rollendebüts unsrer Lieblingssängerin Agneta Eichenholz als Stieftochter des Herodes II. Antipas an die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf und an die Inszenierung von Tatjana Gürbaca. Salome verarbeitet ihre Frustration über ihre Abweisung seitens Johannes’ des Täufers, indem sie sich zur apokalyptischen Vollstreckerin der Warnungen Jochanaans auserwählt sieht und die Partygesellschaft des Herodes niedermetzelt.

Was beeindruckt uns bei einer Stimme mehr, die Sehnsucht oder die Leidenschaft?

In der Neuinszenierung 2019 sang in Brittens „A Midsummer Night’s Dream“ Valentina Naforniţa die vorerst unglücklich in Demetrius Verliebte mit Leidenschaft. Aber noch immer denke ich bei der Helena in Brittens „Ein Sommernachtstraum“ zunächst einmal an Gundula Janowitz im Jahr 1962. Wie herzzerreißend sehnte sie sich nach Demetrius!

Kommen wir zur „Ariadne auf Naxos“! Unsere meisterlebte Oper ist uns nicht so sehr durch die ausgezeichneten Zerbinettas, sondern mehr durch die Interpretinnen der Ariadne in lebendiger Erinnerung geblieben. Und da in erster Linie durch die Erstbegegnung mit einer Sängerin in dieser Rolle. Die Leonie Rysanek ist mir noch lebendig im Ohr, vor allem mit ihren ersten Tönen: „Wo war ich? Tot? Und lebe, lebe wieder und lebe noch?“ Auch die Janowitz. Von der Faulkner – eine ideale Strauss-Sängerin – wissen meine Frau Sylvia und ich nur mehr, dass sie den Gipfel der Aufführung bildete.

Thomas Moser und Stephen Gould waren als Bacchus würdige Nachfolger von James McCracken, aber aufs Lebendigste in Erinnerung ist mir nur McCracken geblieben, den meine Frau leider nie gehört hat. Die Ursache liegt wohl darin, weil er in meiner zweiten Begegnung mit dieser Oper nach Rudolf Schock der erste echte Heldentenor war.

Wenn einem anlässlich des ersten „Capriccio“ durch die Interpretation der „Gräfin“ aufgeht, was eine typische Strauss-Sängerin ist, dann ist dieses Erlebnis unwiederholbar. Diese Capriccio-Gräfin wird in ihrer Einzigartigkeit mit keiner noch so hervorragenden Sopranistin zu vergleichen sein.

Ähnlich verhält es sich bei Neuentdeckungen. Von den vielen Ersten Damen der „Zauberflöte“ habe ich Gundula Janowitz im Gedächtnis behalten.

Francesco Cileas „Adriana Lecouvreur“ sahen Sylvia und ich an der Scala di Milano und als sehr späte Erstaufführung an der Wiener Staatsoper, mit Anna Netrebko in der Titelrolle, als Koproduktion mit ROH Covent Garden, Gran Teatro del Liceu, Opéra National de Paris und San Francisco Opera. Doch die Erinnerung bleibt kühl. Mit viel mehr Emotionen haben meine Freunde und ich diese selten gespielte Oper Anfang der Siebzigerjahre an der Wiener Volksoper mit hauseigenen Kräften erlebt. Vielleicht spielte die Rarität und der Mangel an Vergleichsmöglichkeiten eine Rolle dabei.

Die Überzahl an unwiederbringlichen Beispielen, die wir bis jetzt angeführt haben, stammen aus den Fünfziger- und Sechziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Nur die Gürbaca-Inszenierung der „Salome“ trug das Datum 2020. Wir werden uns dafür im letzten Teil um Aktualität bemühen.

So war „Peter Grimes“ in den Achtzigerjahren im Opernhaus Zürich, von der Titelrolle einmal abgesehen, in erster Linie eine Choroper, bis 2015 und 2021 im Theater an der Wien die seelenvolle Ellen Orford dank der Interpretin Agneta Eichenholz unser besonderes Interesse weckte.

Desselben Komponisten letztes Werk „Death in Venice“ lernten wir nach der Lektüre von Thomas Manns Novelle durch die Produktion in der Wiener Volksoper Frühjahr 2022, unsere letzte Erfahrung dieses Werks, erst richtig schätzen und wurde für uns sogar zur besten Neuinszenierung aller Wiener Opernhäuser der Saison.

Unvergesslich bleibt auch unser vorletzter „Fidelio“. Es war zu den Salzburger Festspielen 2015. Regie führte Claus Guth. Erschütternd ist uns eine Erzählung in Erinnerung, wie sich ein Kind auf den aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Vater gefreut hat und einem fremden, verstörten Menschen begegnet. Florestan (mit selten so meisterhaft gehörten Auftrittsarie: Jonas Kaufmann) bricht am Ende zusammen. Uns störte diese Art einer Gegenstimme zum Chor nicht.

Auch die „Aida“-Abende bekamen durch Deborah Humble (Melbourne 2013) und Elīna Garanča (Wiener Staatsoper 2023) einen anderen Schwung, wenn wir von deren Darstellungen der Amneris so gefesselt wurden, dass wir uns fragten, ob Radamès nicht doch die falsche Wahl getroffen hat.

Lothar und Sylvia Schweitzer, 14. Oktober 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Lothar und Sylvia Schweitzer

Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“

Schweitzers Klassikwelt 147: Glücklich die Opernwelt klassik-begeistert.de, 30. September 2025

Schweitzers Klassikwelt 146: Doppelbesetzungen klassik-begeistert.de, 16. September 2025

Ihnen beiden herzlichen Dank für den Beitrag.

Spontan fallen mir da ergänzend Inge Borkh als Leonore ein, die mich 1969 in München in Beethovens Meisterwerk maßlos beeindruckte, ebenso Gundula Janowitz, die ich 1969 in Berlin als Agathe erleben durfte. Ihre große erste Arie hat sich für immer bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Viele andere wären da noch zu nennen wie Birgit Nilsson als Brünnhilde, Domingo als Don José oder Pavarotti als Nemorino, der allein mit seiner stimmlichen Interpretation seine damals schon vorhandene Körperfülle dahinschmelzen ließ. Vergessen möchte ich auch nicht den Bassbariton Lawrence Winters, dessen Spiegelarie in Hoffmanns Erzählungen ich so intensiv und schön nie wieder gehört habe.

Letztlich reicht eine schöne Stimme wie bei Anna Netrebko nicht aus, um in diesem persönlichen Opernhimmel einen Ehrenplatz zu erhalten. Ich fand sie als Salzburger Violetta (Fernsehübertragung) auch als kalt und gefühllos, ganz im Gegensatz zu Villazón. Ich weiß nicht einmal, ob Inge Borkh damals stimmlich noch auf dem Höhepunkt ihrer Sangeskunst war, aber ihre Ausdruckskraft, ihre bedingungslose Identifikation mit der Rolle bliesen alle möglichen stimmlichen Einwände hinweg. Ich habe noch jetzt Ihr „Töt erst sein Weib“ im Ohr, als ob ich es gestern gehört hätte.

Liebe Grüße von Ralf Wegner

Sehr geschätzter Herr Kollege!

Das war eine wohltuende Überraschung von professioneller Seite für den eher kurzen Artikel Lob geschenkt zu bekommen. Auch ich hatte am 15. Juni 1972 Gundula Janowitz an der Wiener Staatsoper als die bisher beste Agathe gehört. Leider noch nicht mit Sylvia zusammen.

Liebe Grüße

Lothar und Sylvia Schweitzer

Auch bei mir hat Ihr Beitrag so manche Erinnerungen an für mich herausragende Opernabende wach gerufen.

Meine erste Oper war 1960 Otello (damals Othello) in der Wiener Staatsoper. Es war in der 7. Klasse Gymnasium im Rahmen der Woche „Österreichs Jugend lernt Wien kennen“. Ich war tief beeindruckt.

Als ich dann in Wien studierte wurde bald der Stehplatz in der Staatsoper meine „zweite Heimat“.

Otello habe ich immer wieder gesehen. In Erinnerung sind mir vor allem James McCracken als Otello und Leonie Rysanek als Desdemona, sowie als Jago der „Haus-Italiener“ Aldo Protti, den ich noch in vielen anderen Rollen erlebte. Und da war noch ein beeindruckender Otello 1981 in Bregenz mit dem jungen Plácido Domingo und Anna Tomowa-Sintow.

Eine meiner ersten Opern in Wien war 1963 Don Carlo(s) mit Franco Corelli und Eberhard Wächter, der mich als Posa beeindruckte. Eberhard Wächter habe ich, neben Cesare Siepi, mehmals als Don Giovanni erlebt. Ich erinnere mich noch immer an so manche Szene mit ihm. Wächter sang auch 1963 den Graf Luna in meinem ersten Il Trovatore unter Herbert von Karajan. Manrico war Franco Corelli, Leonora war Ilva Ligabue. Eine für mich unvergessliche Aufführung. In Erinnerung geblieben ist mir auch Il Trovatore am 1. Mai 1978 mit Plácido Domingo, Raina Kabaiwanska und Piero Cappuccilli. Es war Karajans Rückkehr an die Staatsoper.

Die Mehrheit meiner Opernbesuche ist verblasst, einige herausragende sind in der Erinnerung geblieben, zum Beispiel: eine Aida unter Herbert von Karajan mit Giulietta Simionato, Leontyne Price und Ettore Bastianini, Fidelios mit Leonie Rysanek, Christa Ludwig, Birgit Nilsson und Ludmilla Dvorakova (nie mehr von ihr gehört) als Leonore sowie James King und Wolfgang Windgassen als Florestan. Unvergesslich bleibt für mich auch die junge Gundula Janowitz als Micaëla in einer Carmen im Jahre 1965.

Spätere unvergessliche Abende waren unter anderem 1978 Lucia di Lammermoor mit Edita Gruberova, 2016 Un ballo in maschera mit Piotr Beczała, Dimitri Hvorostovsky, Krassimira Stoyanova und 2023 Aida mit einer wunderbaren Elīna Garanča als Amneris.

Vielen Dank für Ihren Beitrag, der so viele Erinnerungen wachgerufen hat.

Liebe Grüße von Michael Tauber

Sehr geehrter Herr Tauber!

Es freut uns, dass Sie mit unserem Artikel so mitleben konnten. Wir haben nachgeschaut, ergänzende „Klassikwelten“ wären: Nr. 40, „Der Reiz der Vielfalt der Stimmlagen“ und Nr. 54 „Lieblingssängerinnen“. Ebenfalls einschlägig in „Klassik begeistert“ ist der Artikel: „Mein Weg zum Opernlieberhaber war unorthodox“, beginnend mit dem Geschenk eines Plattenspielers Weihnachten 1957. Ich habe nachgerechnet, Sie könnten mein Jahrgang 1943 sein.

Auch Ihnen herzlichen Dank

Lothar mit Frau Sylvia Schweitzer

Sehr geehrter Herr Schweitzer,

danke für die Hinweise. Was den Jahrgang betrifft, so haben Sie richtig nachgerechnet.

Liebe Grüße an das Ehepaar Schweitzer,

Michael Tauber