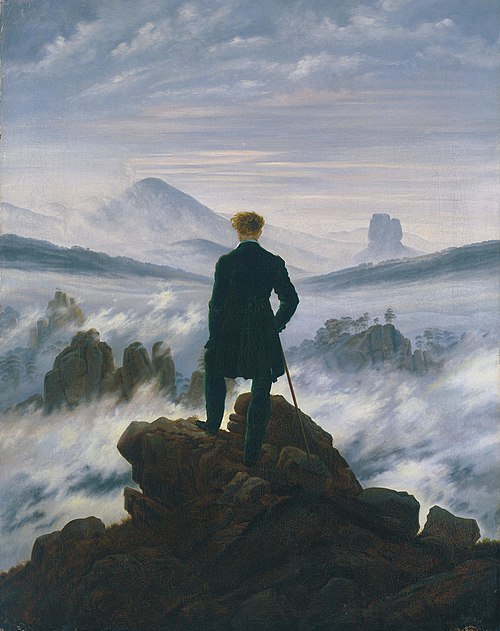

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, Kunsthalle Hamburg

von Lothar und Sylvia Schweitzer

„Der Mensch auf dem Gipfel (damals noch unüblich mit dem Rücken zu uns) ist zugleich der Mensch am Abgrund, der vor ihm liegt. Der Abgrund ist in Nebel gehüllt. Er birgt das Künftige, das dem menschlichen Auge entzogen ist. Eine Randsituation. Die Gipfelerfahrung, die Bedrohung durch den Abgrund, das physische Ende des Entdeckungswegs.“ Hans Joachim Neidhart

Zunächst die Definition der „Romantischen Ironie“. Nach Friedrich Schlegel: „Eine eigens in ein Werk einzufügende Ebene der Reflexion, die die Bedingungen und Prinzipien seiner Entstehung und Darstellung nennt.“ Leichter verständlich: „Die schöpferische Kraft bestimmt sich aus zwei Polen: dem positiven, schöpferischen Streben aus Begeisterung und dem negativen, sich begrenzenden und korrigierenden Streben.“

Im Endeffekt: Ein steter Wechsel aus Selbstschöpfung und Selbstvernichtung. Ironie ist also die Freiheit der Künstlerin und des Künstlers vor einer falschen oder zu starken Bindung an den künstlerischen Gegenstand und Aussagewillen. Gemeint ist ein Grad von Vollkommenheit, der gerade wegen seiner Perfektion von Selbstkritik durchdrungen ist und in ein Gegenteiliges umschlagen kann. Es kommt zu einem Wechsel zwischen verschiedenen Gegensätzen wie Enthusiasmus und Skepsis, Illumination und Desillusionierung sowie zu einer Selbstreflexion, bei der sich die Künstlerin oder der Künstler über sein eigenes Werk stellt und sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Ironie bedeutet poetische Reflexion. Poesie muss sich selbst mit darstellen, das Produzierende mit dem Produkt. Merkmale der romantischen Ironie sind:

Sie bringt unauflösliche Gegensätze in Beziehung miteinander.

Der Künstler erhebt sich über sein Werk.

Das Werk und der Künstler durchlaufen einen Kreislauf, bei dem sie sich selbst fortwährend erschaffen und wieder vernichten.

Ein ständiger Wechsel zwischen verschiedenen Ebenen, ein Spiel im Spiel.

Allzu häufig begegnen wir bei der modernen Regie dem Konzept „Bühne auf der Bühne“, mit dem Sylvia und ich uns nicht anfreunden können. Es ist nun die Frage, ist das Recht auf Ironie nicht ein Privileg der Autorin bzw. des Autors? Oder schafft die Künstlerin oder der Künstler mit seinem Stück nicht gleichzeitig eine Eigendynamik. Wir haben schon in Schweitzers Klassikwelt 88 „Wie erlebte man Opern zur Zeit ihrer ersten Aufführungen im Vergleich zu heute?“ den Begriff der „Werktreue“ kritisch betrachtet. Man schrieb nicht für die Ewigkeit, sondern wollte ein ganz bestimmtes Publikum begeistern.

Genug der Bemühungen um Definition, übersetzt um Abgrenzung, denn in der Praxis sind die Grenzen unscharf. Lasst uns Einzelfälle bringen!

Wenn Brünnhilde Siegmund seinen Heldentod verkündet und er sie fragt, wie er sich Walhall, wo sie ihn hinbringen wird, vorzustellen hat, singt sie gefühlvoll: „Wunschmädchen walten dort hehr: Wotans Tochter reicht dir traulich den Trank!“

Der Grazer Ring der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, der auch in Salzburg gastierte, sieht den Walkürenritt mit den mutig gefallenen Helden nüchterner. Ungeniert stoßen die Walküren ihre Helden mit den Füßen dem Abhang zu, wo sie weiter herunterrollen. Inszenierung: Christian Pöppelreiter. Eine andere Produktion, dessen Urheber uns bedauerlicherweise entfallen sind, zeigen die Walküren als ungelenke Krankenschwestern, denen ihre auserwählten Helden von der Bahre rutschen. Und von einer Siegfried-Inszenierung lasen wir: In der Schlussszene stürzt Brünnhilde nicht in die Arme des Drachentöters Siegfried, sondern beide füttern Drachenkinder.

Da spaltete sich das Publikum der Wiener Staatsoper. Die einen jubelten, die anderen buhten. Verdi hatte, dem Pariser Publikum nachgebend, uninspiriert ein Ballett „Ebolis Traum“ dazwischen komponiert. Dieses wurde in der Wiener Uraufführung der französischen Originalfassung vom 18. Oktober 2004 nicht gestrichen, sondern als Pantomime gezeigt. Die weißen Wände werden hochgezogen und ein Ausschnitt eines kleinbürgerlichen Zimmers hereingefahren. Die in guter Hoffnung sich befindende Eboli empfängt ihren nach der Arbeit heimkehrenden Carlos. Heute sind Elisabeth und Philippe eingeladen. Das vorbereitete Essen ist verkohlt, sie müssen von auswärts eine Pizza bestellen. Ein kurzes Satyrspiel zwischen den Szenen einer ernsten und langen Oper tut gut.

Keine Regie kann ein Hoppala auf der Bühne beeinflussen. Während einer Aida-Aufführung am 2. Februar 1974 stolpert der ägyptische Feldherr aus Ungeschicklichkeit. Er erfängt sich, aber das Publikum zeigt sich hörbar belustigt. Und der Tenor lacht mit. Eine geistesgegenwärtige Reaktion, die den Fluss der Handlung nicht behinderte.

Lothar und Sylvia Schweitzer, 25. November 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Lothar und Sylvia Schweitzer

Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“

Was mir an diesem Beitrag besonders gefällt, ist der Blick auf die „romantische Ironie“ als ein permanentes Hin- und Herpendeln zwischen Schöpfung und Selbstrelativierung. Genau dieser Gedanke lässt sich überraschend gut auf die aktuellen Entwicklungen in der KI-Musik übertragen.

Wenn Algorithmen heute Bach-Fugen analysieren oder spätromantische Orchestertexturen erzeugen, entsteht etwas Ähnliches: ein Spiel zwischen Enthusiasmus und Distanz. Die Maschine imitiert Meisterwerke mit ernsthafter Präzision – und gleichzeitig hält sie, durch ihre völlige Unbefangenheit, dem menschlichen Schaffen einen Spiegel vor.

So entsteht ein paradoxes Moment: KI-Kompositionen wirken oft gleichzeitig ehrfürchtig und ironisch. Sie „wissen“ nichts, und doch reflektieren sie alles. Sie erschaffen Strukturen, die sich sofort wieder selbst in Frage stellen, weil sie aus statistischen Mustern bestehen und nicht aus Erfahrung.

Vielleicht steckt gerade darin der Grund, warum viele Menschen so emotional auf KI-Kunst reagieren: Nicht wegen der Perfektion, sondern wegen der leisen Fremdheit. Der Schritt über den Abgrund – wie beim Wanderer über dem Nebelmeer – liegt heute weniger im romantischen Selbstzweifel als im Dialog zwischen menschlicher Intuition und algorithmischem Spiegelbild.

Dieser Kommentar ist kreiert durch künstliche Intelligenz, Anmerkung des Herausgebers.

Als Absender wird angegeben ein „Marcel Ferres“. Die Email-Adresse behinhaltet ein „ai“