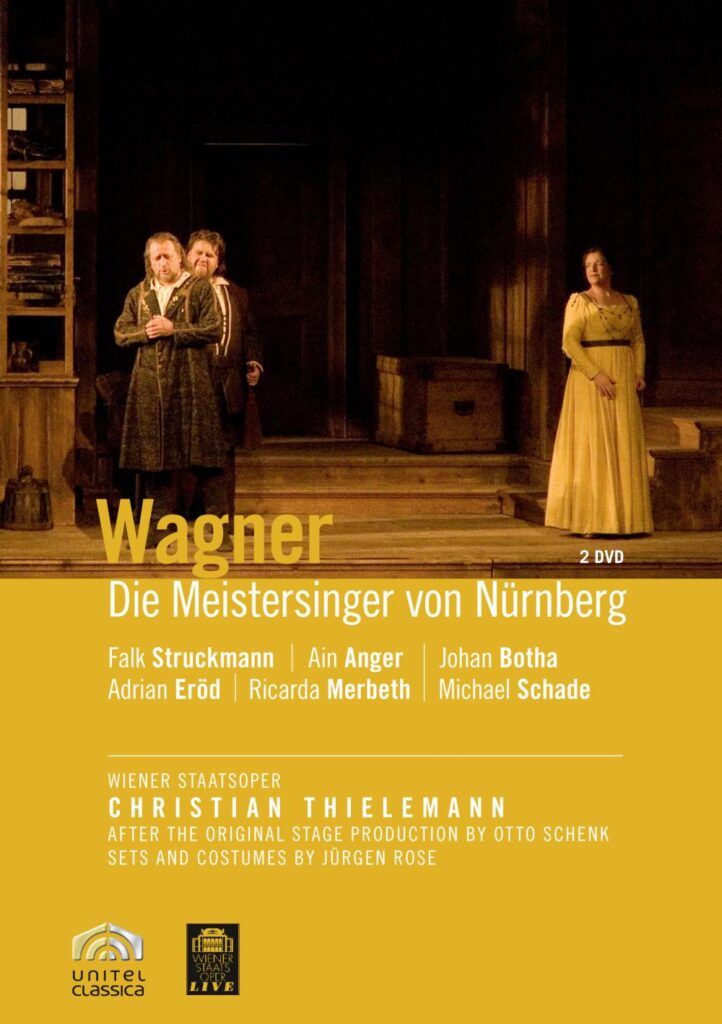

Die Meistersinger von Nürnberg © Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Frauen und Männer gibt es viele. Wiener Staatsoper nur eine. Erbaut von Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg, thront sie seit 150 Jahren am Wiener Ring, der Prachtstraße der k.u.k. Monarchie. Vor 70 Jahren hat man sie wieder eröffnet, am 5. November 1955.

Mit „Fidelio“ – eh klar, was würde besser passen als Beethovens „Freiheitsoper“ nach Jahren des Kriegs und der Zerstörung. Doch selbst US-Bomber konnten sie nicht dahinraffen. Am 18. März 1945, unabsichtlich soll es gewesen sein, der Bombenabwurf direkt über der Wiener Staatsoper. Bis auf die Grundmauern brannte sie nieder. Nur der Fronttrakt, die Feststiege, der Teesalon des Kaisers blieben erhalten. Klassik-begeistert-Autoren berichten über ihre Liebe zum Haus am Ring.

von Kirsten Liese

„Wo sind die Zeiten dahin, als es noch gmütlich war in Wien“, so beginnt einer der besten Titel des Satirikers Georg Kreisler. Ein höchst brillanter humorvoller Text, im irrwitzigen Parlando von ihm vorgetragen auf die Melodie einer berühmten Klaviersonate von Mozart, durchdrungen von Hassliebe, nur noch ironischer und weniger aggressiv als Thomas Bernhard.

„Wien bleibt Wien“, heißt es im Refrain, „das ist grad das Schöne dran. Wien bleibt Wien, dass man sich dran gewöhnen kann“ und dann: „ …hier gibt’s nur Melodien und Harmonien, die in Berlin nicht mehr ziehen“.

+++

Das schrieb Kreisler 1969. Und heute? Hat die Tendenz noch Fahrt aufgenommen, vermeiden die Orchester an der Spree doch die vielfach herabgewürdigten „ausgetretenen Pfade“, so dass in oft kleinteiligen Programmen mehr Musik von Suk, Glinka, Hindemith, Bartók, Poulenc, Ligeti, Schönberg, Strawinsky oder Zeitgenossen zu hören ist als von Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Bruckner oder Tschaikowski. Die geniale Sinfonik der Klassik und Romantik sieht sich an den Rand gedrängt was in Wien freilich nicht der Fall ist.

„Nur nix Neu’s, bleib mer schön beim Alten“, mokiert sich Kreisler, und das ist bezieht sich natürlich vor allem brillant auf Zeitgeschichte.

(Foto: Oliver Das Gupta)

Und doch – und das einmal auf heute bezogen: Fühlt man sich wohler in einer Metropole, die man vor lauter Neuerungen kaum noch wiedererkennt wie meine verwahrloste Berliner Heimat, in der ein regelrechtes Baustellenchaos dramatisch die Mobilität behindert, zahlreiche Orte nach Sanierungen und Umbauten ihr Flair verloren haben wie eine Geschäftsmeile am Potsdamer Platz?

Zu Besuch bei Sigrid

Das ungleich feudalere schöne Wien erkenne ich jedenfalls immer noch wieder, es hat sich nicht so radikal verändert, seit ich, damals noch ein Kind, Mitte der 1970er Jahre das erste Mal dort war. Damals besuchte ich zusammen mit meinen Eltern und Renate Werner, einer befreundeten Cellistin, Sigrid, die aus Riga stammende, in Wien lebende Cousine meiner Großmutter.

Sigrid, ebenfalls Cellistin, die einst zusammen mit Renate Werner bei Julius Klengel in Leipzig studierte, wohnte in einer prächtigen großen Altbauwohnung in der Garnisongasse nahe der Votivkirche. Immer, wenn ich in Wien bin, gehe ich dorthin und frage mich, wer wohl heute da wohnt. Sie führte uns damals natürlich vielfach aus, und ich erinnere mich noch bestens an meine ersten Besuche in der Staatsoper, vor allem an die Aufführung der „Frau ohne Schatten“ mit der unvergleichlichen Birgit Nilsson als Färberin. In Berlin konnte ich die Schwedin zwar noch ein, zwei Male als Elektra erleben, aber als Baraks Frau eben nur in Wien. Einen Tannhäuser erlebten wir auch in Topbesetzung, nur konnten wir von unseren ungünstigen seitlichen Logenplätzen wenig sehen.

In den Goldenen Musikvereinssaal kam ich damals auch zum ersten Mal zu einem Cellokonzert, und auch in das Theater an der Wien, an dem Sigrid in jüngeren Jahren zeitweise im Orchester mitspielte. Das war damals allerdings mehr ein Ort der leichten Unterhaltung, wurden doch dort in erster Linie Musicals gespielt, mein Gedächtnis gibt nicht mehr als Judy Winter als Mitwirkende her, und dass es ganz schön frivol zuging, was Sigrid etwas peinlich war.

Gerne hätten wir unsere Verwandte später noch einmal besucht, aber das Schicksal hatte anderes vor. Ein langes Leben war ihr leider nicht mehr beschieden, meine Eltern fuhren nach ihrem Tod mit dem Auto nach Wien, um ihr kostbares Bergonzi-Cello zu holen, das sie uns vermacht hatte. Und lernten bei der Gelegenheit noch den Geiger Hans Bastiaan kennen, ehemaliger Berliner Philharmoniker, der von 1939 bis 1945 mit Sigrid im Pozniak-Trio spielte und offenbar einen Zweitwohnsitz in Wien hatte.

Nach Sigrids Tod war ich lange nicht in Wien, erst wieder Jahrzehnte später nach meinem Studium.

Opern-Highlights

Nun zog es mich sehr oft dahin und zeitweise spielte ich mit dem Gedanken, in Wien leben zu wollen, so wie mir das dortige Konzert- und Opernleben doch zusehends attraktiver erschien als das in meiner Heimat nach der Jahrtausendwende, als vor allem die Deutsche Oper nach der glanzvollen Ära Götz Friedrichs und dem Abgang Christian Thielemanns seltener Herausragendes hervorbrachte.

Im Haus am Ring war Thielemann nun mehr mit den tollsten Produktionen zu erleben, darunter fulminante „Meistersinger“ in einer alten Inszenierung des legendären, in diesem Jahr verstorbenen Otto Schenk. Zum dritten Aufzug dankte das Publikum mit Sonderbeifall für das schöne Bühnenbild mit Festwiesentribüne, das war damals schon eine Wohltat angesichts vieler nachtschwarzer, überpolitisierter Szenenbilder anderswo und mithin eine Demonstration für guten Geschmack.

Zu Besuch bei Lillian Fayer

Mehrfach nach Wien kam ich freilich während meiner Arbeit an meinem Bildband über die Jahrhundertsängerin Elisabeth Schwarzkopf für Begegnungen mit der Doyenne der Opernfotografie, Lillian Fayer.

Ihr Geschäft befindet sich heute noch immer unweit des Opernhauses. Nicht nur Schwarzkopf fing sie in ihren Porträts und Rollenbildern, die ich in Annemarie Schindlers Villa in Telfs (Tirol) auch in einer Ausstellung präsentieren konnte, treffend in ihrer Schönheit ein.

Fayer hatte so ziemlich alle Granden aus Oper und Schauspiel ihrer Zeit, Sänger, Schauspieler, Dirigenten, Komponisten, vereinzelt auch Maler wie Oskar Kokoschka porträtiert. Es sind allesamt hochwertige kunstvolle Schwarz-weiß-Fotografien. Zahlreiche Abzüge hat sie mir geschenkt. Sie warten noch auf einen Verlag, der das nötige Geld für eine Veröffentlichung aufbringt.

Leider war es mir nicht vergönnt, Schwarzkopf am Haus am Ring zu erleben. Was hätte ich dafür gegeben, sie einmal in ihrer Paraderolle als Marschallin zu sehen!!

Wenn die Wiener Staatsoper nun 70 Jahre feiert, wird sie sich hoffentlich dieser Sternstunden erinnern.

Zumindest die schöne „Rosenkavalier“-Inszenierung von Otto Schenk konnte ich aber noch erleben, immerhin mit der wunderbaren Soile Isokoski als Marschallin, aber auch das ist schon Geschichte.

Riccardo Muti und die Wiener- eine besondere Beziehung

In späteren Jahren – und da sind wir nun fast schon in der Gegenwart angekommen – reiste ich vor allem nach Wien, um Riccardo Muti, in Berlin leider äußerst selten zu Gast, zu erleben.

Unter zahlreichen Konzerten in den vergangenen Jahren steht besonders Beethovens Neunte 2024 hervorzuheben, 200 Jahre nach der Uraufführung unter seiner Leitung ein Jahrhundertereignis.

The Vienna Philharmonic under the baton of Riccardo Muti during the New Year’s Concert 2025 in the Golden Hall of the Vienna Musikverein.

Seit mehr als 55 Jahren ist Muti den Wienern – und sie sind ihm – verbunden.

In Berlin dagegen entbehrt die Verbindung nach Karajans Tod einer Kontinuität. Inzwischen weiß ich auch warum: Für seinen Landsmann Claudio Abbado war der Maestro eine unliebsame Konkurrenz, was er ihn auch nachhaltig spüren ließ.

Die Wiener Philharmoniker aber haben zu Muti gehalten. Sie wussten, was sie an ihm haben.

Auch wenn die Anfänge keineswegs leicht waren. Als sie Muti zuerst als Operndirigenten kennenlernten, waren sie gar nicht erfreut, dass er alle Striche in Verdi-Opern aufmachte. Aber nach und nach entdeckten sie seine Größe.

Die Causa Currentzis

Die Leuchttürme der Wiener Philharmoniker, Muti und Thielemann, sind auch meine.

Nur Teodor Currentzis, den ich noch dazu nehmen würde, hat in der österreichischen Hauptstadt einen schwereren Stand als in der deutschen, erinnere ich mich doch nur, wie Milo Rau den Dirigenten von den Festwochen auslud, nur weil die ukrainische Dirigentin Lyniv androhte, sie würde nicht dirigieren, wenn es Currentzis täte. Das fand ich richtig übel.

Ansonsten habe ich meine in Wien ansässigen Kollegen vielfach beneidet, besonders im Corona-Jahr, als Christian Thielemann mit den Wienern einen umfassenden Brucknerzyklus samt Frühwerk und Studiensinfonie aufnahm, und es ausgewählten Journalisten vergönnt war, an den Proben zu partizipieren.

In dieser Zeit habe ich verstärkt wieder darüber nachgedacht, nach Wien zu ziehen. Aber dann hatte das „Universum“ etwas Anderes vor, indem es die Weichen dafür stellte, dass – dem Himmel sei Dank – Christian Thielemann Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper wurde.

Das erspart so manche aufwendige Wege.

Reisen werde ich natürlich nach wie vor nach Wien – zu Muti und besonderen Aufführungen und Konzerten, die so in Berlin nicht zu haben sind. Und weil zu hoffen steht, dass der digitale Irrsinn, der in Berlin um sich greift, wo man schon im Bus nicht mehr – und am Parkautomaten nur noch selten – bar bezahlen kann, dort nicht eintritt.

Wenn Kreisler recht hat, sollten sich solche radikalen Einschnitte in Wien nicht so schnell durchsetzen, schließt sein Lied doch mit den Versen:

„Ändern lässt sich gar nix, und am allerletzten wir. Jawoi!“

Kirsten Liese, 24. November 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

70-jähriges Jubiläum Wiener Staatsoper I Wiener Staatsoper, 22. November 2025

70-jähriges Jubiläum Wiener Staatsoper II Wiener Staatsoper, 23. November 2025

Richard Wagner, Lohengrin, Christian Thielemann Wiener Staatsoper, 5. Mai 2024

Liebe, geschätzte Kollegin Liese!

Sie haben sehr gut beobachtet. Der Wiener ist leider prinzipiell gegen alles Neue. Deswegen würden Abstimmungen auch verhindernd sein. Wenn es nach den Wienern gegangen wäre, gäbe es keine Ringstraße. Sang man doch in den Lokalen der damaligen Vorstädte: „Wer wird denn die Ringstraße kehr’n, die noblichten Herrn mit Zylinder und Stern.“

Auf viele weitere interessante Beiträge aus Ihrer Hand!

Ihr Lothar Schweitzer