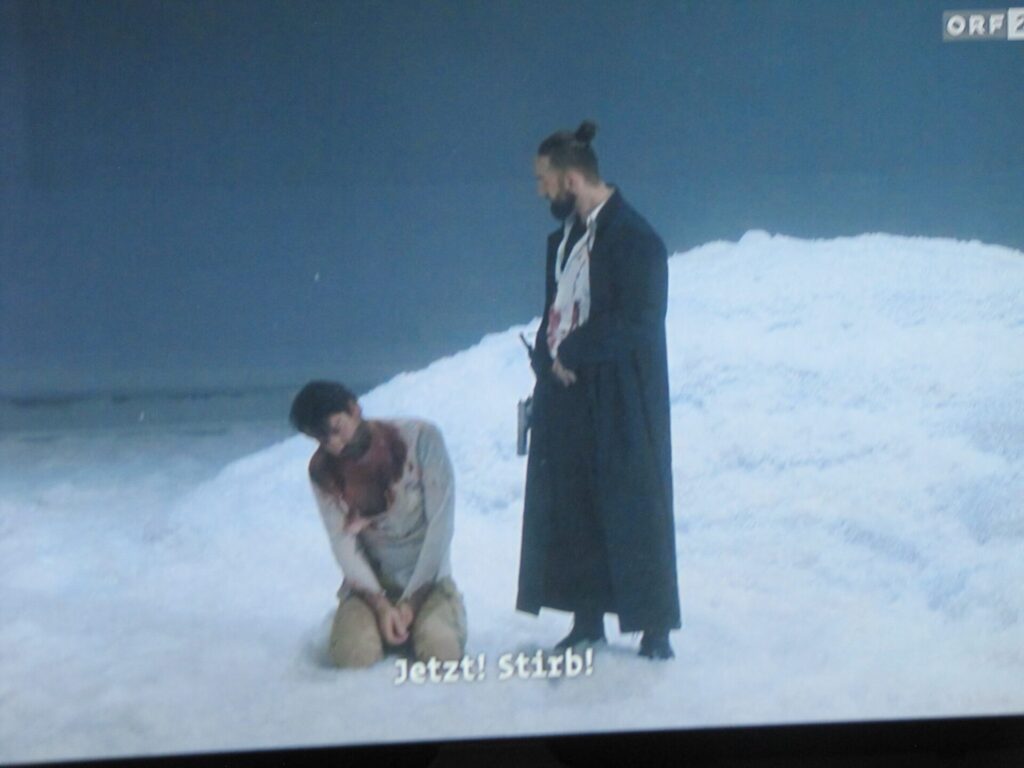

Rafał Pawnuk in einer Aufführung als der den Angelus betende Sagrestano im 1. Akt Tosca. „Im dritten Akt sang er den Carceriere, der in dieser Inszenierung von Martin Kušej Cavaradossi ermordet! (ORF-Übertragung aus dem Theater an der Wien)“

Im Wörterbuch finden wir zwei Bedeutungen. Punkt 1: das Vergeben eines Postens, einer Rolle an zwei Personen. Seltener der Punkt 2: das Vergeben zweier Posten, Rollen an eine Person.

von Lothar und Sylvia Schweitzer

Bei „Les Contes d’Hoffmann“ ist die Frage, ob Hoffmann die Puppe Olympia, die kränkelnde Sängerin Antonia und die Kurtisane Giulietta als drei Seiten einer Frau sieht. Wir kennen „Erzählungen“, in denen eine Sängerin die Meisterschaft der auch stimmlich unterschiedlichen Figuren übernahm. Zuletzt hörten wir die Olympia noch als Giulietta, Letztere oft von dramatischen und Mezzo-Sopranen interpretiert, während eine Sängerin ganz auf die Antonia konzentriert war.

Kaum zu glauben, ab er es gab wirklich Aufführungen von Offenbachs fantastischer Oper, in denen Muse und Freund Niklaus mit zwei Sängerinnen besetzt wurden. Der deutsche Philosoph Ernst Bloch fand die reizvolle Verwandlung vom Freund Niklas zur Muse sogar ein spießiges Happy End.

Ansonsten kommt im Opernleben der Punkt Eins, das Vergeben einer Rolle an einem Opernabend an zwei Personen beim Einspringen in einem plötzlichen Krisenfall vor. Das kann für den Einspringer zum Glücksfall werden.

So sang Wolfgang Bankl am Freitag, den 10. Februar 2006, im Ersten Akt des „Rosenkavaliers“ den asthmatischen Notar und musste ab dem Zweiten Akt Peter Rose als Baron Ochs ersetzen. Seit diesem Abend sang Bankl an der Wiener Staatsoper nur mehr dreimal den Notar und bis 2019 selten den Polizeikommissär im dritten Akt und meistens den Baron. Ebenso musste der Bassbariton am 24. Juni 2003 für Ildebrando D’Arcangelo ab dem Zweiten Akt den Leporello übernehmen. Seit diesem Einspringer sang er nie mehr an der Wiener Staatsoper die Partie des Masetto, die er ab 1995 an dem Haus dargestellt hatte, sondern immer den Leporello.

Wir selbst erlebten einmal zwei Wotane. Im Zweiten Akt während des vertraulichen Gesprächs Wotans mit seiner Tochter Brünnhilde stimmte da etwas nicht. Der Göttervater Juha Uusitalo ging wegen einer auftretenden Luftröhrenentzündung merklich ein. Wir warteten ungewohnt lang auf das den Beginn des letzten Akts ankündigende Klingelzeichen. Oskar Hillebrandt erzählt über seinen berühmtesten „Einspringer“: Er sei in einer Pizzeria gesessen, als ihn Ioan Holender anrief, ob er innerhalb einer halben Stunde als Wotan einspringen könne.

Als das Vergeben einer Rolle an zwei Personen müssen auch die von der Regie sehr beliebten Verdoppelungen gelten. Oper als Spiel der Erinnerung in Szene zu setzen ist ein hochgestecktes Ziel. Parsifal soll nach Kirill Serebrennikov von seinen Erinnerungen eingeholt werden, sich in ihnen verirren, Verdrängtes entdecken, versuchen seine Erinnerungen zu steuern. Ein Problem trat auf: Die betreffenden Szenen mit dem jungen, von einem Schauspieler stumm dargestellten, und dem reifen Parsifal beginnen oft, als würde ein Sänger am Pult für einen indisponierten Kollegen den Gesangspart übernehmen.

Hans Neuenfels begegnet Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ mit verhältnismäßig viel gesprochenem Text auf sehr interessante Weise. Seine Gedanken: Wann drückt man sich singend aus? Es gibt die Sehnsucht des Sprechenden zu singen und das Wissen, dass das Sprechen an diesem Ort nicht die gleiche Bedeutung haben kann wie das Singen. Es soll aufregend sein, wenn die Sängerinnen und Sänger den Schauspielerinnen und Schauspielern das Sprechen überlassen.

In der Praxis erlebten wir dann reine Verdoppelungen, aber auch das kritische Beobachten der Sängerinnen und Sänger durch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihnen Hilfestellungen geben oder different reagieren. Während im Schlussduett Konstanze und Belmonte glücklich nebeneinander stehen und singen, nähert sich „Konstanze II“ dem mit seinem Seelenschmerz ringenden Selim Bassa. Auf diese Weisen wird bei den die Handlung anhaltenden Arien der Eindruck einer Stehoper vermieden.

Aber es geht noch weiter und dieses Mal nicht als Regiegag. In seiner Opernvision nach Rainer Maria Rilkes „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ gesellt bereits der Komponist Siegfried Matthus den wichtigsten Personen eine „Gedankenstimme“ hinzu. Dazu werden diese und sogar deren Gedankenstimmen auch noch von Tänzerinnen und Tänzern dargestellt!

Warum eine Sängerin oder ein Sänger von vornherein für mehrere Rollen an einem Abend eingeteilt wird, kann verschiedene Gründe haben. Beginnen wir mit Brittens „Death in Venice“: Die Besetzungsliste weist über vierzig Personen auf! Wir sind in einer von uns besuchten Aufführung den vielen Namen nachgegangen. Die meisten haben wir weiterhin in ihrem Gesangsberuf tätig gefunden. Nur wenige Namen sind dieser Enzyklopädie unbekannt. Einige waren in zwei Rollen eingesetzt: Deutscher Vater und Fremdenführer in Venedig, Gondoliere und Hotelkellner, Gondoliere und Glasbläser, 1. Amerikaner und Straßensänger, russischer Vater und Restaurantkellner, polnischer Vater und englischer Angestellter im Reisebüro.

Variationen in anderen Produktionen sind gegeben. In „OPERA – Komponisten. Werke. Interpreten“ von András Batta sind der Großteil dieser Personen als Chorsoli angeführt. Wir kennen aus Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“ die Widersacher des Dichters als Quadrupelpartie. Bei Britten sind es sieben denkwürdige Gestalten, die dem Schriftsteller Gustav von Aschenbach begegnen, aber vom Wesen und vom Stimmcharakter her sind sie mannigfaltiger.

Eine interessante Herausforderung für einen Bassbariton. Jede einzelne Rolle umfasst bei einer Gesamtspieldauer von knappen drei Stunden bloß höchstens fünfundzwanzig Minuten Anwesenheit. „Der Reisende“, der den Schriftsteller zu seiner Reise bewegt hat, und „der alte Gondoliere“, der ihn an den Fährmann Charon über den Totenfluss erinnert, sind von der Tessitur her Bässe, ohne unter das große A zu gehen. Der Friseur, der dem alternden Aschenbach ein jugendliches Outfit gibt, ist ein Spielbariton, der Hoteldirektor wiederum klingt als Heldenbariton.

Der ältliche Geck im ersten Akt und der Chef der Straßenmusikanten im zweiten Akt drängen zum Falsett. Und Dionysus hat den Stimmumfang unterhalb einer Oktave im Bereich aller männlichen Stimmlagen.

Im Trubel der Badegäste, der Touristen und der Venezianer war es in der Wiener Volksoper schwierig, bekannte Namen in ihren kurzen Rollen wiederzuerkennen und junge Kräfte, auf die wir immer besonders neugierig sind, mussten manchmal unwillkürlich untergehen.

Die Besetzung zweier Rollen mit einem Sänger gibt oft Rätsel auf. Ein markantes Beispiel ist Korngolds „Die tote Stadt“. Da ist einmal des Witwers Paul Freund Frank und Fritz, der Pierrot, in der Tänzergruppe der Pauls verstorbenen Frau aufs Erste so gleichenden Tänzerin Marietta. Beide sind völlig eigenständige Figuren der Stimmlage Bariton.

Fritz singt den verträumten Edelschlager der Oper „Mein Sehnen, mein Wähnen, es träumt sich zurück.“ Sowohl in der 2. Aufführung der 2. Produktion an der Wiener Staatsoper in der Weihnachtszeit 1985, als auch an der Deutschen Oper Berlin 2004 und an der New York City Opera 2006 waren zwei Baritone aufgeboten. Erst im Januar 2009 hörten wir im Teatro La Fenice in der Partie des Frank und der des Fritz eine Stimme. Bald auch in Wien. Die kleinere Baritonpartie besaß eben die einprägsamere Melodie. Von Markus Brück in Berlin unübertroffen vorgetragen.

Ohne Einfluss seitens der Regie, rein aus einer verfügbaren Besetzung heraus scheinen vor allem im „Rheingold“ und in der „Götterdämmerung“ mit einer größeren Anzahl mittlerer Rollen manchmal Doppelbesetzungen gegeben.

So lesen wir in einem Bericht über „Das Rheingold“ aus dem Stadttheater Klagenfurt, dass die Dritte Rheintochter auch als üppig orgelnde Erda eingesetzt war. In meinem ersten „Rheingold“ avancierte die Dritte Rheintochter Floßhilde in der Wiener Staatsoper zu Erda, der Allwissenden. In einer Wiener „Götterdämmerung“ sang der Sopran der Dritten Norn auch die Gutrune aus dem Geschlecht der Burgunderkönige. In Strasbourg und in Amsterdam übernahmen die Zweiten Nornen die Rolle der Walküre und Wotanstochter Waltraute.

Wir kennen den Hausherrn Benoît und den reichen Verehrer Musettas Alcindoro. Beide werden von den Bohémiens hereingelegt. Aber vom Wesen her sind beide nach unsrem Eindruck unterschiedlich. Der eine ein eher einfacher Typ, der andere ein nobler Herr. Wir googeln und lesen: „Benoît ist eine kleine Bass-Rolle mit einem Umfang von tiefen Tönen bis zu einem hohen Ton, der für seine Rolle typisch ist. Die genaue Tonhöhe kann je nach Sänger und Inszenierung variieren, aber im Allgemeinen wird eine seriöse Bassstimme erwartet, die auch schwere Spielbässe umfassen kann.“

Unter den Interpreten befanden sich laut Spielplanarchiv der Wiener Staatsoper der Charaktertenor Peter Klein in 99 Vorstellungen, der Charaktertenor Erich Majkut, der vom Spielzeughändler Parpignol zum Benoît wechselte sowie Hugo Meyer-Welfing, dessen Lieblingsrolle der Hoffmann war. Es ist interessant, dass gerade diese Rolle einmal einem Kind mit noch geringer Opernerfahrung besonders imponiert hat.

Alcindoro ist ein Charakterbass oder Bassbariton, der manchmal auch als Charaktertenor besetzt wird. „Die genaue Lage seiner Stimme kann zwischen einem tiefen Bass und einem höheren Bariton oder sogar einem Charaktertenor liegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine Partie ist, im Bereich des tiefen Gesangs angesiedelt, die jedoch keine sehr umfangreiche oder anspruchsvolle Basspartie darstellt, eher eine Charakterrolle, die durch den jeweiligen Sänger gestaltet wird.“

Die Jahrtausendwende stellt für unsere Opernerfahrung eine gewisse Grenze dar. Seit 25 Jahren haben wir Benoît und Alcindoro, sei es an der Wiener Staatsoper und einmal im Teatro Massimo Bellini di Catania nur mehr von einem Bassbariton oder Bariton gesungen gehört.

In der Erstaufführung von Humperdincks „Hänsel und Gretel“ an der Wiener Staatsoper im Advent 1894, ein Jahr nach der Weltpremiere am Weimarer Hoftheater, waren das Sandmännchen und das Taumännchen auf zwei Damen aufgeteilt. Am Christtag 1895 hatte Irene Abendroth Hänsel und Gretel Sand in die Augen zu streuen und am kühlen Morgen sie als Taumännchen wieder zu wecken.

In der Neuproduktion am Vorabend des heiligen Abends 1922 waren Sand – und Taumännchen in Personalunion. Nach Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper in der Volksoper 1945 wurden die beiden Rollen besetzungsmäßig wieder getrennt. Seit einer Neueinstudierung noch vor der Wiedereröffnung der Staatsoper am Ring sang das Taumännchen die letzten vier Vorstellungen im Dezember 1954 auch das Sandmännchen. Über siebzig Jahre mussten vergehen, bis diese Märchenoper wieder in der Staatsoper am Ring erklang. Sandmännchen und Taumännchen bildeten wiederum eine Einheit.

Lothar und Sylvia Schweitzer, 16. September 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Schweitzers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.

Lothar und Sylvia Schweitzer

Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“