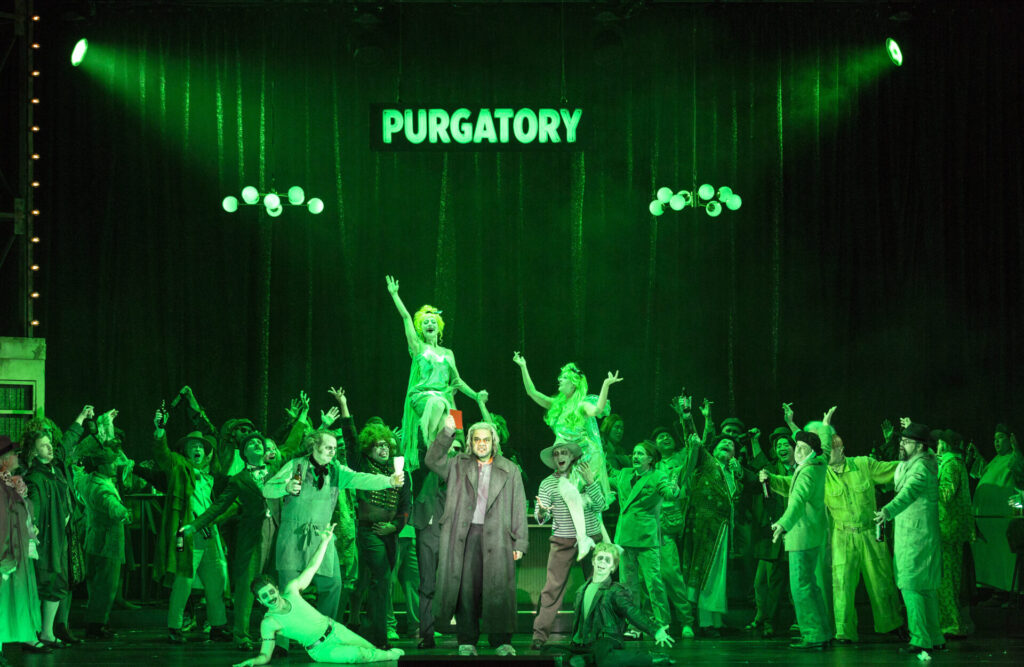

Staatsoper Berlin, Les Contes d’Hoffmann, Florian Hoffmann © Bernd Uhlig

Kein Spoiler: Aber die Vorfreude auf die Pointe am Schluss der Neuinszenierung von Les Contes d’Hoffmann in der Staatsoper Unter den Linden möchte ich immerhin gern wecken. Zweieinhalb Spielstunden lang habe ich mich nämlich gefragt, wie Regisseurin Lydia Steier das opulent in Szene gesetzte teuflische Treiben, das sie über die Bretter toben lässt, eigentlich wieder auflösen will. Ohne zu viel zu verraten, lässt sich sagen, dass der unterhaltsame Offenbach und der ironische Hoffmann wie schon während des ganzen Abends trotz allenthalben anklingender Schauerromantik die Oberhand behielten. Es darf gelacht werden an diesem Abend, der ganz im Wortsinne vor allem die Abgründe alles Operettenhaften ausleuchtet.

Jacques Offenbach

Les Contes d’Hoffmann

Opéra fantastique in fünf Akten (1881)

Musikalische Leitung: Bertrand de Billy

Inszenierung: Lydia Steier

Bühne, Video: Momme Hinrichs

Kostüme: Ursula Kudrna

Staatsopernchor

Staatskapelle Berlin

Staatsoper Unter den Linden, Berlin, Premiere, 16. November 2025

von Sandra Grohmann

Um es vorwegzunehmen (das dann doch): Wer den Anblick überdimensionierter Nachbildungen des männlichen Geschlechts nicht erdulden mag, wie sie der Teufel und seine Schergen hier gern immer wieder vor sich hin tragen, der ist gut beraten, lieber eine andere Aufführung von Hoffmanns Erzählungen zu wählen.

Wen solcherlei beelzebübischer Exhibitionismus nicht weiter stört, der kommt hingegen voll auf seine Kosten. Der neue „Hoffmann“ an der Staatsoper Unter den Linden, nur wenige hundert Meter vom historischen Zechlokal E.T.A. Hoffmanns entfernt, bietet beste Unterhaltung. Zwischen Himmel, Hölle und Fegefeuer darf der Dichter hier seine drei gescheiterten Liebesabenteuer zum besten geben. Die schauerlich-wunderliche, ins Surreale gleitende Welt eines E.T.A. Hoffmann wird dabei im Kern banalisiert. Dafür werden der Ironiker Hoffmann und der Operettenmeister Offenbach bis in die Tiefe der Hölle ausgeleuchtet.

Regisseurin Lydia Steier wartet gemeinsam mit Bühnenbildner Momme Hinrichs insbesondere in den ersten beiden Akten wie gewohnt mit opulent-dekadenter Bildreiz-Überflutung auf. Bis ins kleinste Detail ist die Personenregie durchdekliniert. Die Studenten, die den Teufel vor seinem eigenen Fusel warnen wollen, staunen etwa nicht schlecht, als der Hornträger sein Höllenfeuer ohne mit der Wimper zu zucken runterkippt.

Ob die Inszenierung allerdings die patriarchale Struktur hinter dem gängigen Genie- und Kunstbegriff wirklich freilegt, indem sie die gesamte Produktion mit allen nur erdenklichen Klischees flutet, sei dahingestellt.

Immerhin ist es mal ein anderer Ansatz, dass Steier der Männersicht auf die (Künstler-)Welt noch eins draufsetzt, statt das Werk belehrend gegen den Strich zu bürsten. Lässt man sich darauf ein, dann ist ein Abend bunter, übersteigerter und dabei sorgfältig in Szene gesetzter Unterhaltung zu genießen, mit einem Schuss Komischer Oper Berlin in den Tanzszenen der Teufelsgehilfen. Die Fixierung auf das männliche Geschlecht findet sein Pendant ja auch in jener auf das weibliche in Koskys Inszenierung von Offenbachs Orpheus in der Unterwelt, wo die Cancan-Röcke explizit bedruckt sind. Dass ausgerechnet an der Berliner Staatsoper eines Tages die Schwesterinszenierung hierzu auf die Bühne gelangen würde, ist eine Überraschung für sich.

Dass dem Abend gute Unterhaltung gelingt, ist außer auf die Inszenierung vor allem auf die schauspielerische Leistung der Sänger zurückzuführen. Allen voran Roberto Tagliavini als virilem Bösewicht Lindorf/Coppélius/Dr. Miracle/Dapertutto, der sein Gemächt beim Betreten der Bühne stets erstmal sogfältig verstaut und dann bella figura im schillernden Maßanzug macht, mit klassisch teuflischer Maske und rollenden Augen oder Sonnenbrille, in genialisch abstehender Einstein-Haarpracht oder mit gegelter Minipli-Perücke. Er beherrscht die Bühne mit einer Rampensau-Präsenz, der Ema Nikolovska als sein braver Gegenspieler Nicklausse in einem etwas albernen Putto-Kostüm (mit grauem Harnisch) nicht viel entgegenzusetzen hat. Dabei soll Nicklausse, bei dem es sich um Hoffmanns Muse handelt, seinen Schützling doch für Literatur und Kunst retten! Wird dies schließlich gelingen?

Dies ist die große Frage. Dass und warum Hoffmann überhaupt gerettet werden muss, wird nämlich schon vor Beginn des ersten Akts klar. Er ist hoffnungslos dem Alkohol verfallen und deliriert in seinem Stammlokal, das noch heute den Namen einer bekannten Sektmarke trägt, bis er zusammenbricht und seine Seele zum Zankapfel zwischen der engelgleichen Muse (alias Niklausse) und dem Teufel selbst wird.

Dieser abgerissene Typ, der sich Sinnesfreuden aller Art nicht entziehen will und kann, wird von Pene Pati facettenreich in Szene gesetzt, wenn auch nicht in so großem Bogen gesungen wie erhofft. Dabei ist sein schöner lyrischer Tenor fein zu hören und steht der Figur ausgezeichnet. Man kann auch durchaus nachvollziehen, dass Pati die Stimme im ersten Akt noch ein wenig zu schonen scheint. Die Partie verlangt ihm während der folgenden rund zweieinhalb Stunden noch Einiges ab.

Aber warum er in solchen Momenten seiner Stimme jene Üppigkeit und jenes Strahlen verleiht, für die er neben seinem lyrischen Timbre als Sänger weltweit gefeiert wird – und warum, vor allem, in anderen Momenten eben nicht, das bleibt unklar. Die erhoffte Sternstunde eines überwältigenden neuen Hoffmann findet in meinen Ohren damit nicht statt, auch wenn ich Pati gern lausche. Man kann die Figur in sich gekehrt anlegen, aber Offenbach hat hier keine Kammermusik geschrieben und aus dem Orchestergraben lässt Bertrand de Billy, nachdem er den ersten Akt ebenfalls noch verhältnismäßig zurückhaltend gestaltet hat, durchaus Lebensfreude auffahren.

Spitzentöne der Spitzenklasse bietet Serena Sáenz, für mich eine der Lieblingsstimmen der jüngeren Generation, die als früheres Mitglied des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Unter den Linden wieder zeigt, was gute Nachwuchsarbeit wert ist. Unter den vielen herausragenden Olympias meiner Hörer-Vita gehört sie sicher zu den besten.

In einer Glitzer-Kaufhauswelt, in der Hoffmann als Kind sehnsüchtig vor den ausgestellten Puppen steht, wird das Wunder der Oper wiederum ins Reale wegerklärt. Das gilt umso mehr, als sie Hoffmann immer dann lebendig erscheint, wenn er die von Coppélius erworbene rosarote Brille aufsetzt. Aber auch hier gilt: Umgesetzt ist diese Idee meisterlich. Sáenz spielt die Puppe außerdem hinreißend und ist in einem der entzückendsten Kostüme des Abends (ja, entzückend! auch wenn es Weihnachtskitsch parodiert!) wunderhübsch anzusehen. Das gilt für den ganzen Konsumtempel und übrigens auch für Cochenille, der hier als Weihnachtsmann daherkommt und in Gestalt von Ya-Chung Huang mit großem Spaß über die Bühne fährt.

Nach dieser atemberaubenden Vorstellung hat Julia Kleiters artige Antonia es ein wenig schwer. Das sollte aber über die auf langem Atem in musikalisch stets verständlichem Ton vorgetragenen Kantilenen nicht hinweghören lassen, auch wenn der Schlussapplaus befürchten lassen wird, dass genau dies passiert. Zu kämpfen hat Kleiter dabei mit einem Bühnenbild, das sie in einen zurückgesetzten Container auf der Höhe des ersten Ranges presst.

Die szenische Umsetzung fällt ab dem zweiten Akt leider etwas ab. Die Enge eines mit 50er-Jahre Möbeln eingerichteten Raums in einer Geigenfabrik wirkt zu banal, um der Schaurigkeit eines aus man-weiß-nicht-woher immer wieder unverhofft auftauchenden gruseligen Dr. Miracle etwas tief Beklemmendes zu verleihen, und die Handwerker, die sich – vorhersehbar – wiederum als Dämonen entpuppen, sitzen über weite Strecken einfach mit dem Rücken zum Publikum. Sehr lustig in diesem Setting wiederum Ya-Chung Huang Frantz als biedere Frantzine im beigefarbener Rock-Blusen-Kombi.

Noch weiter ins Reale gleitet schließlich ausgerechnet der vierte Akt, in dem Hoffmann sein Spiegelbild hergibt. Sonja Herranen, aktuelles Mitglied des besagten Internationalen Opernstudios und mit dunkelwarmem Sopran für die Rolle der Giulietta wie geschaffen, füllt die Bühne im hautengen roten Glitzerkleid, wie Jessica aus Roger Rabbit ihre Umgebung beherrscht.

Sie setzt damit die lange Reihe der Zitate fort, die den Abend spicken – auch Mozart etwa kam schon mehrfach vorbei. Allerdings findet sie sich nicht in der verführerischen Umgebung wieder, die uns verständlich machen würde, warum Nicklausse in der berühmtesten Barcarole aller Zeiten gemeinsam mit Giulietta von einer schönen Liebesnacht singt, und auch nicht in der Traumwelt, in der man seine Spiegelbilder und Schatten verliert, sondern in einem recht handfesten Fließbandbetrieb von Großbordell. Zu träumen gibt es da gar nichts, und die Inszenierung gondelt nun doch in Richtung eines sozialen Realismus, den ich bislang jedenfalls nicht vermisst hatte. Dem entspricht ein wenig geheimnisvolles, eher flott genommenes Dahinschunkeln aus dem Orchestergraben.

Aber sei’s drum, Stimmen und Bühnenpräsenz der Sängerinnen und Sänger machen es wett.

Und damit gelangen wir zur Schluss-Apotheose, die hier entsprechend einer der ursprünglichen Fassungen aufgenommen ist. Wie Lydia Steier das Kuddelmuddel an dieser Stelle auflöst, wird nicht verraten. Nur, dass es nicht nur mich zum Lachen gebracht hat. Und dass Brigitte Eisenfeld, die früher selbst die Olympia sang, als eine die Bühne kreuz und quer durchschreitende alte Dame eine Rolle spielt. Sie könnte hier für des Teufels Großmutter gehalten werden. Vielleicht kann nur sie diese Welt überhaupt noch retten.

Großer Schlussapplaus eines heiteren Publikums für eine unterhaltsame Inszenierung.

Sandra Grohmann, 17. November 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Modest Mussorgsky (1839-1881), Chowanschtschina Staatsoper Unter den Linden, 2. November 2025

Charles Gounod, Roméo et Juliette Staatsoper Unter den Linden, Berlin, 1. November 2025

CD/Blu-ray: Jacques Offenbach, Les Contes d’Hoffmann klassik-begeistert.de, 14. Juli 2025