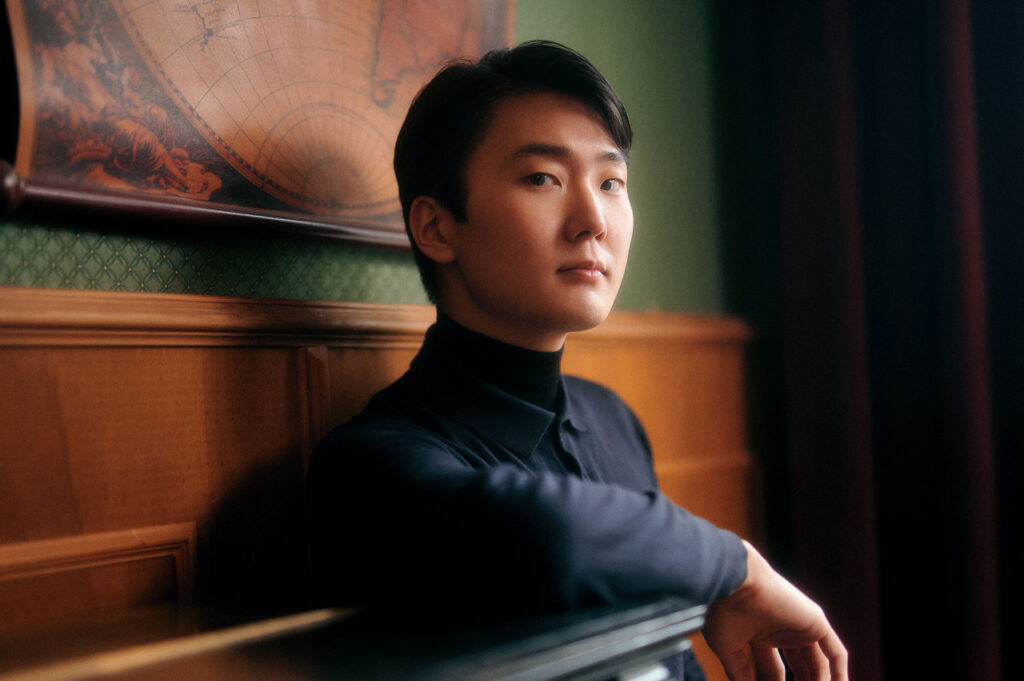

Seong Jin Cho © Christian Palm

Von Feuer und Wasser: Das Gesamtwerk für Soloklavier von Maurice Ravel in Köln. Eine Sternstunde

Maurice Ravel (1875-1937) – Das Gesamtwerk für Klavier solo

Seong-Jin Cho, Klavier

Kölner Philharmonie, 19. Mai 2025

von Brian Cooper

Als ich vor nunmehr einigen Jahrzehnten die Frau des großen Cellisten Boris Pergamenschikow zu einem Konzert ihres Gatten nach Köln fuhr, da war ich wohl noch Teenager oder Anfang zwanzig, sagte ich ihr, ich bewunderte die Tatsache, dass in Konzerten auswendig gespielt werde. Das tue ich übrigens noch heute, wenngleich sie meine Bemerkung damals aufs Liebenswerteste abbügelte, das würde nun mal vorausgesetzt.

Seong-Jin Cho, dessen Karriere seit dem Gewinn des Chopin-Wettbewerbs vor zehn Jahren kometenhaft anstieg, spielte nun auch in Köln das komplette Werk für Klavier solo von Maurice Ravel (mit Ausnahme von La valse). Auswendig. Verinnerlicht, im wahrsten Wortsinn. Es war eine besondere Stimmung an diesem Abend in der Philharmonie. Gefühlt das halbe Publikum war koreanisch, man wähnte sich in Seoul, in Erwartung des Superstars wurden Selfies gemacht, mitunter mit der CD im Vordergrund, die Stimmung herzlich, die Vorfreude ausgelassen. Mein Sitznachbar, ein junger Koreaner, fragte höflich, für welches Presseorgan ich schriebe, wir kamen ins Gespräch, und nun weiß ich den Namen des Pianisten endlich halbwegs korrekt auszusprechen.

Meine Sorge, die Filmerei könnte während des Konzerts weitergehen, war glücklicherweise unberechtigt. Das Publikum war insbesondere für Kölner Verhältnisse außergewöhnlich diszipliniert und aufmerksam. Wer meine Beiträge konsumiert, weiß, dass für mich auch das Publikum in einem Konzert eine wichtige Rolle spielt – idealerweise, indem es still ist. Wie ein Schiedsrichter in einem guten Fußballspiel: Redet man nicht über ihn, war er super.

Vor Beginn gab es eine Live-Ansage der Westdeutschen Konzertdirektion, wie ich sie mir vor jedem Konzert wünschte. Tenor: Es sei ein forderndes Programm, des Künstlers Konzentration etc., und Filmen und Fotos seien verboten. Befremdlich nur, dass die Ansage ausschließlich in englischer Sprache kam und nicht auf Deutsch. Das suggeriert, dass alle „Biodeutschen“ sich qua Nationalität gut benehmen. Und dass dem nicht so ist… Nun ja.

Der befürchtete Kulturschock nach all den positiven bis unglaublichen Erfahrungen in acht Konzerten in Leipzig – Hochämter der Stille – trat also nicht ein. Und das, obwohl auch das Publikum durchaus gefordert war, denn immerhin ging der Abend über drei Stunden, inklusive zweier Pausen. Nicht alle hielten durch.

Cho geht chronologisch vor. Das Licht wird nach den ersten Tönen weiter gedimmt, es ist im Saal fast so dunkel wie bei Sokolov. Das fördert die Konzentration. Sofort ist Atmosphäre da, federleicht klingt es von Anfang an in der Sérénade grotesque, hier wie im Menuet antique ist exquisite Anschlagskultur zu vernehmen; die reichhaltige Palette an Farben, die Cho hat, zeigt sich von Anbeginn. Erster Höhepunkt ist die Pavane, die von erschütternder Zartheit ist.

Ravel und das Wasser sind bestimmt in irgendeiner Dissertation behandelt worden. Die Jeux d’eau kommen mit wohldosiertem Pedaleinsatz daher; die Klaviatur, die Cho immer wieder mit einem Tuch abwischt, bevor er spielt, wird zum Quell, zum Brunnen, in dessen Gegenwart man sich entspannt zurücklehnt. Das ist groß.

In der Sonatine, dem letzten Stück des ersten Drittels, beglücken kleinste Verzögerungen. Cho ist ein Meister der Agogik. Wie das lebt! Im Mittelsatz vernehme ich nie zuvor gehörte Binnenstimmen, nicht mal in der grandiosen Argerich-Aufnahme, und das will was heißen. Das Feuer der Martha lodert im letzten Satz auch bei Cho.

Zur ersten Pause treffe ich meinen Freund Thomas, Organist aus Kerpen. Wir vertun uns, sprechen von Konzerthälften, bis mir einfällt, es seien ja eigentlich „Drittel, wie beim Eishockey“. Thomas kontert prompt: „Nur wärmer.“ Ja, die Wärme. Auch die zeichnet diesen wunderbaren Abend aus.

Der mittlere Konzertteil war mit den Miroirs und dem Gaspard de la nuit der technisch anspruchsvollste. Auch in den Miroirs schimmert im dritten Teil das Wasser, stets in Bewegung. Tiefgründiges bei den Oiseaux tristes; in Alborada del gracioso zeigt sich Ravels ganzer Esprit, Cho spielt das mit scharfen Akzenten, die freilich nicht zu pointiert sind, sondern gut dosiert, wie sein Pedaleinsatz. Der letzte Teil, La vallée des cloches, kommt wie dahingehaucht daher.

Dann der Gipfel Ravel’scher Klavierkompositionen: Gaspard de la nuit, den mir mein damaliger Sorbonne-Kollege Benjamin, Linguist und guter Amateurpianist, nahebrachte. (Wir versuchten uns an der Violinsonate und gingen aus gutem Grund vor dem letzten Satz zum Champagner über.)

Schon wieder Wasser in Teil 1, Ondine. Cho spielt das transparent wie ein Nixen-Négligé. Unfassbar, was seine Hände da tun. Le gibet, der zweite Teil, ist beklemmend. Ich denke an Billie Holidays Strange Fruit, eine weitere musikalische Darstellung eines Gehängten am Galgen. Leider zerstört ein Rollkoffer auf dem Dach der Philharmonie die Atmosphäre. Wird das Problem denn niemals gelöst? Das ist eines bedeutenden Konzertsaals einfach unwürdig.

Hurtig huscht der Kobold in Scarbo über die Tasten. Auch hier braucht Cho keinen Vergleich mit Argerich oder Pogorelich zu scheuen. Wie er Geschichten erzählt! Wie er gestaltet! Und dann steht er auf vom Klavier, als sei nichts gewesen, es geht in die zweite Pause. Wäre ein Feuer ausgebrochen, ich hätte mir wohl noch den Scarbo bis zum Schluss angehört. Eines der schwierigsten Werke für Klavier. Aber eben gehaltvoll, im Gegensatz zu so Vielem von Liszt. Angeblich wollte Ravel Balakirews Islamey übertreffen.

Nach der zweiten Pause haben sich die Reihen ziemlich gelichtet, zum Runterkommen gibt es das charmante Menuet sur d’le nom d’Haydn. Dann folgen in ungemein farbenreicher Interpretation die Valses nobles et sentimentales, nuanciert und schwungvoll, voll französischen Charmes und Parfums. Die Stille am Ende ist bewegend. Nach den exquisit vorgetragenen hommages an Borodin und Chabrier folgt zum Ende Le tombeau de Couperin. Nur vier der sechs Sätze hat Ravel orchestriert, daher hört man Fuge und Toccata nur an solchen Abenden wie hier. Die Toccata beendet Cho mit schwungvoller Geste, der Saal tobt.

Das Wort „Sternstunde“ wird, ähnlich wie „historisch“, dieser Tage ein wenig überverwendet. Hier ist es angebracht.

Dr. Brian Cooper, 21. Mai 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Seong-Jin Cho Klavier, Jakub Hrůša Dirigent Philharmonie Berlin, 13. März 2025

Seong-Jin Cho, Klavier Elbphilharmonie Hamburg, 13. Mai 2025