Günther Groissböck als „Ochs“ mit Sophie Koch (Mariandl) und Krassimira Stoyanova (Feldmarschallin), Salzburger Festspiele 2014, Foto Monika Rittershaus

Hugo versus Richard 2. Teil

von Lothar und Sylvia Schweitzer

Wenn Hugo von Hofmannsthal an Richard Strauss schreibt, „Der Ochs von Lerchenau“ – später zu „Der Rosenkavalier“ umgetitelt – sei auch für das einfachste Publikum verständlich, so können wir das aus Erfahrung mit Begleitern, denen dieses Werk ihr zweites Opernerlebnis war, bestätigen.

Hofmannsthal hofft, dass der dritte Akt der allerbeste wird, zuerst frech und sinnlich, dann burlesk, am Schluss zart ausklingend. Wir schrieben in einer Rezension über eine eher schwache Aufführung: „Der genial komponierte, wunderbare Schluss des dritten Akts wirkte versöhnend.“ Die als künstlerische Individualität des Komponisten charakterisierte Mischung von Groteskem mit Lyrischem kommt bei Strauss-Skeptikern weniger an.

Hugo von Hofmannsthal hatte als Librettist konkrete Vorstellungen, was zwei Gesangspartien betraf. Der Baron ein Bariton und ein als Mann verkleidetes graziöses Mädchen vom Typ einer Farrar, einer berühmten US-amerikanischen Sopranistin.

Immer das Gesamtkunstwerk vor Auge und Ohr warnt der Dichter den Tonschöpfer, drei stille, ruhige Aktschlüsse sind unmöglich und könnten die Gesamtwirkung gefährden. Er schlägt vor und ist glücklich, dass dies ihm rechtzeitig eingefallen ist, bevor es zu spät wird: Annina verlangt Botenlohn, der geizige Ochs weist sie ab, Valzacchi kommt ihr zu Hilfe, die beiden Italiener werden frech, der Baron ruft seine Dienerschaft zu Hilfe und lässt sie hinausprügeln, wobei er behaglich zusieht und seinen Walzer trällert.

Ein energischer, ballettmäßiger Aktschluss, in dem das anscheinend schon komponierte Walzerlied „verflochten“ auftreten kann.

Zwischen der Erstlektüre dieses Briefwechsels und der Relektüre sind fünf Jahrzehnte vergangen. Wir behielten Hugo von Hofmannsthal im Vergleich zu dem Oberbayern Richard Strauss als den Lyrischeren im Gedächtnis. So einen grotesken Vorschlag haben wir von ihm nicht erwartet resp. in Erinnerung behalten. In der Endfassung ist der Aktschluss sehr zum Vorteil verträumter abgemildert. Hofmannsthal fürchtete schlussendlich einen Abglanz zum Finale des zweiten Meistersinger-Akts zu schaffen.

Im ersten Moment wirkte es auf uns sehr kühn, wenn Hugo von Hofmannsthal Richard Strauss auf die wundervollen Nuancierungen Richard Wagners in der Deklamation aufmerksam macht. Er mahnt den Komponisten den Ochs scharf zu charakterisieren und Beckmesser als Vorbild zu nehmen. Sein Imperativ: Hier muss die Musik die Sänger direkt zwingen gut und richtig zu spielen. Und bringt noch einmal Wagner ins Spiel. Man bedenke jedoch, dass Richard Strauss erst am Anfang seiner Opernerfolge stand und der Altersunterschied zwischen einem Mittvierziger und seinem zehn Jahre jüngeren Textdichter keine große Bedeutung mehr hat. Andrerseits sollten bei dem Duett Octavian – Sophie nach dem Abgang der Leitmetzerin seine gebrauchten Satzwiederholungen Anlass zu gesteigerter, nicht bloß zärtlicher Musik sein. Aber diese beiden jungen, naiven, gar nicht tristanartigen Geschöpfe mögen sich nicht zu einem erotischen wagnerischen aufeinander Losschreien gezwungen sehen. An andrer Stelle versteigt er sich zu „Wagnerische Liebesbrüllerei, eine fast tierische Sache“. Erst bei der Relektüre sind wir draufgekommen, welch harte Worte unser feinsinniger Dichter gebrauchen kann.

Prima la musica e poi le parole. Für den Schluss des dritten Akts, das ausklingende Duett von Sophie und Octavian, hatte Richard Strauss bereits eine hübsche Melodie und bat seinen Librettisten um zwölf bis sechzehn Verse in vorgegebenem Rhythmus. Strauss war von der Furcht geplagt, mit einem flauen Erfolg des zweiten Akts ist die Oper verloren. Da kann dann ein guter dritter nichts mehr herausreißen. Er entschuldigt sich bei seinem Textdichter: „Bitte seien Sie nicht böse. Aber ich fühle mit dem II. Akt wie er jetzt ist, kann ich nichts anfangen, das geht zu sehr auf einer Linie, ich muss einen großen dramatischen Aufbau haben.“

Daher geht Hugo von Hofmannsthal auf eine kleine kritische Bemerkung über die Dialogführung der Werbeszene Lerchenaus mit Sophie nicht gleich ein, weil er den Schwung und die Laune zu der geforderten Umarbeitung gefährdet sieht. Er konzentriert sich auf den großen Zug der Sache mit einem aufgeregten Ensemble als Höhepunkt, dann Abschwung.

Strauss will das Publikum lachen hören, kein Lächeln oder Schmunzeln. Ihm fehlt im gemeinsamen Werk bis jetzt eine wirklich komische Situation, es ist alles bloß heiter. Hofmannsthal legt Wert auf eine heitere Gesamtatmosphäre, die jeder Annäherung an das drastischere Operettenhafte überlegen sein wird und verweist auf die „Meistersinger“ und auf den „Figaro“, worin wenig zum Lachen und viel zum Lächeln ist.

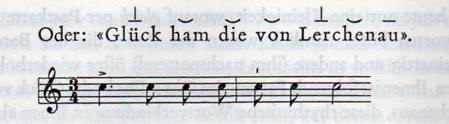

Für Richard Strauss – Fans sind „Ich hab’ halt schon einmal ein lerchenauisch Glück“ geflügelte Worte. Aber der Vers war eine schwere Geburt. Man täte nicht glauben, wie bei diesem vom Baron so leichthin gesungenen Satz herumgetüftelt wurde. Ursprünglich stand: „Das ist das Glück von Lerchenau.“ Das erinnerte damals aber zu sehr an eine in allen Schulbüchern vorkommende Ballade von Ludwig Uhland, wo jede Strophe mit „Das ist das Glück von Edenhall“ endet.

Dann entwarf Hofmannsthal rhythmisch besser und wiegend: „Ich hab halt ja ein Lerchenauisch Glück!“ Wobei an eine noch nicht abgetretene Dienerschaft gedacht wird, die mit einem „lerchensauisch Glück“ nachspottet. Das „ja“ wurde in der Endfassung durch „schon einmal“ ersetzt, was behaglicher und dem Charakter des Barons angepasster klingt. Der Komponist hatte da andere, etwas holprige Vorstellungen. Den ersten Vorschlag verwarf Strauss noch im selben Brief weil zu unpersönlich: „Nein, haben die von Lerchenau a Glück.“ Er änderte in: „Glück ham die von Lerchenau.“ Bis er am besten „Nur ein Lerchenau hat a solches Glück“ fand. Das bereitete Hugo von Hofmannsthal wirklich Sorgen, weil die vorgeschlagenen Zeilen – wie er sich ausdrückt – ganz elend in die Sprechweise der Figur passen, und er bittet, da er vom Komponisten nicht zu einem Rhythmus gezwungen wurde, alles beim Alten zu belassen.

Da kommen Richard Strauss neue Bedenken. Wie ist es dem Publikum zu erklären, dass die Italiener zuerst im Dienst des Barons stehen und dann im dritten Akt die Fronten wechseln? Weil der Baron sie nicht bezahlt hat? Hugo von Hofmannsthal ist in der Hinsicht unbesorgt. Das Publikum sei in solchen Dingen sehr tolerant und schätzt außerdem Valzacchi und Annina als professionsmäßige Intrigenmacher ein.

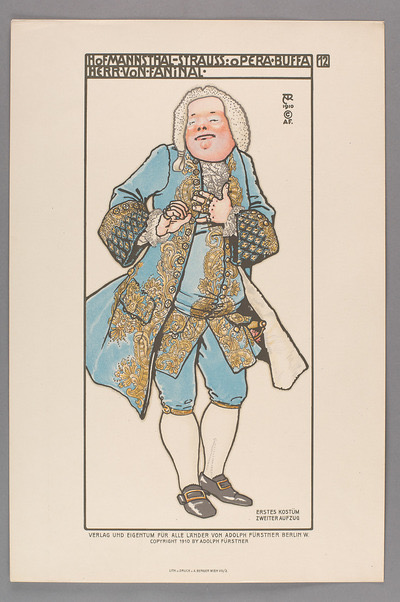

Verlag und Eigentum Adolph Fürstner, Berlin

Immer noch bestehen Unsicherheiten, wie lange die Dienergruppe und ob stumm oder singend nach der Verwundung des Barons durch Octavian auf der Bühne bleiben soll. Strauss denkt an Falstaffs Monolog zu Anfang des letzten Akts bei Verdi. Er skizziert: Nach dem Abgang des Faninal der Baron auf dem Sofa, Arzt bei ihm, die Diener stumm am Bettende aufgestellt, der Baron in Pausen sich äußernd, von Orchesterzwischenspielen unterbrochen, halb für sich, halb zu den anderen, halb Siegerstimmung, halb Katerstimmung, Schmerzen leidend, auf Octavian fluchend, die Braut glossierend (Anm.: mit spöttischen Bemerkungen versehend).

Hofmannsthal assoziiert mit „Sofa“ Ruhendes und nicht Bewegtes. Strauss drängt auf noch einige drollige Verse für die Schlussszene des zweiten Akts und glaubt, dass diese ein Schlager ersten Ranges wird. Und im dritten und letzten Akt tritt wieder die Marschallin auf, um „wiederum die höhere Region des Rührenden zu erreichen“ (H. von Hofmannsthal).

An einem Apriltag schreibt Hofmannsthal an Strauss, dass er für den allerletzten Schluss, Terzett-Duett, einen schönen Frühlingstag benötige. Der Text müsse in der heiklen Situation „in bezug auf die jungen Leute befriedigen und doch in bezug auf die Marschallin nicht kränken“. Er akzeptiert die zwölf Minuten vom Abgehen des Barons bis zum Fallen des Vorhangs nach dem dritten Akt. Noch kürzer dürfte es nicht sein, um der Figur der Marschallin nicht ihre Bedeutung zu nehmen. Namentlich die Frauen, ein wichtiger Teil des Publikums, empfinden sie als Hauptfigur, „mit der sie gehen“. Für das allerletzte Duett Octavian – Sophie ist er dem Komponisten dankbar, dass er durch das von ihm vorgegebene Versschema sehr gebunden war. Fast machte es Hofmannsthal traurig, darunter „Vorhang“ schreiben zu müssen.

Verlag und Eigentum Adolph Fürstner, Berlin

Es nähert sich der Termin der Uraufführung. Richard Strauss zeigt sich von den Figurinen Rollers begeistert. Alfred Roller war Mitbegründer der Wiener Secession. 1903 berief ihn Gustav Mahler als Bühnenbildner und Ausstatter an die Wiener Hofoper. Mehr als Kostümentwürfe sind seine Figurinen Charakterstudien, erzählen die Handlung in Bildern nach und betonen das grob Burleske.

Misstrauisch sind Strauss und Hofmannsthal dem Komponisten und Direktor der Wiener Hofoper Felix Weingartner gegenüber. Hofmannsthal berichtet Strauss aus Wien, er hatte trotz des ungeheuren Premierenerfolgs und des kolossalen Publikumsandrangs die „Elektra“ zu selten angesetzt. Angeblich wollte die Marcel nur einmal die Woche singen und aus unerfindlichen Gründen ließ er Elizza nicht singen. Offenbar auf Weingartners Betreiben hat Weidt die Chrysothemis schon abgegeben. Der Ersatz für die Mildenburg hat noch keine Probe gehabt und auch die Rolle nicht gelernt. Wenn Mildenburg (Klytämnestra) auf Urlaub geht, kann man die Oper „mit Bedauern“ wochenlang nicht bringen. Weingartners Neid als Kollege scheint stärker zu sein als sein Interesse als Intendant. Deshalb die dringende Bitte Hofmannsthals sich für den „Rosenkavalier“ mit Weingartner auf keinerlei Abmachungen einzulassen, da sein Direktionsposten ohnehin wackelt.

Je näher der Premierentermin rückt, umso mehr herrscht Nervosität und Unsicherheit. Nikolaus Graf von Seebach, unter dessen Intendanz am Königlichen Opernhaus Dresden schon „Feuersnot“, „Salome“ und „Elektra“ uraufgeführt worden sind, mischt sich in die Textgestaltung ein. Als Adeliger stößt er sich an zu groben Ausdrücken des Barons. Immer noch wird über Korrekturen gesprochen. Hofmannsthal findet mehr zufällige als bewusste Änderungen des Wienerischen sehr störend. So ist Therese anstatt Theres’ im Mund Octavians unmöglich. Womöglich soll die Silben- und Buchstabenveränderung im gesungenen Text, unbedingt aber im Textbuch getilgt werden. Ebenso ließ Strauss Octavian und Sophie einander „Geliebte – Geliebter“ zurufen. Der Wiener Dichter bittet dringend seinen bayrischen Komponisten dieses pathetische, unwienerische Wort in „Liebste – Liebster“ zu ändern, weil es sonst an markanter Stelle die Charakteristik der zwei Figuren auf den Kopf stellt.

Probeweise wurden Ausschnitte Schriftstellerkollegen und Freunden zum Lesen gegeben oder vorgelesen. Strauss gab Bahr in München den dritten Akt zu lesen. Dieser fand Sophie nicht naiv und reizvoll im Ausdruck. Der Dichter verteidigt sich. Bahr kennt nicht den Akt II, wo Sophie über einem Untergrund von naiver Persönlichkeit und Ausdrucksweise immerfort Anempfundenes von sich gibt, teils aus dem Kloster, teils aus dem Jargon des Herrn Vaters.

Verunsichert schrieb Hugo von Hofmannsthal etwa fünf Monate vor der Uraufführung an Richard Strauss, er habe Felix Salten und noch einer Handvoll Freunden in einem Zug vorgelesen. Ein merkliches Abflauen der Stimmung zeigte sich im dritten Akt nach Abgang des Barons. Eine ermüdende Länge wurde empfunden. „Man hört hier schon den Vorhang rascheln, alles drängt zum Schluss.“ Drei Minuten zu viel können Ungeduld auslösen. Der Tondichter beruhigt seinen Dichter. Gerade der Schluss wird musikalisch wirken. Dass er beim Vorlesen abflaut, ist verständlich.

In Schweitzers Klassikwelt 44 wählten wir zum Thema die Werbewirksamkeit von Operntiteln. Ursprünglich war man so auf den Baron fokussiert, dass die Oper den Titel „Der Ochs von Lerchenau“, vielleicht in Anlehnung an Verdis „Falstaff“ erhielt. Die Variante „Ochs auf Lerchenau und die silberne Rose“ zeigt schon die Tendenz, nicht eine der Hauptfiguren, sondern das Amt der Überreichung der silbernen Rose in den Mittelpunkt zu stellen. Richard Strauss hätte lieber den „Ochs“ als Titel beibehalten, aber er wusste, Hofmannsthal liebt das Ätherische und: „Meine Frau befiehlt.“

Auseinandergehende Meinungen gab es auch beim erklärenden Untertitel. Der Komponist fand „Komödie für Musik“ für ideal, „Burleske Oper“ für unmöglich. Er wollte sich von Operetten distinguieren. Sein Textdichter machte ihn aufmerksam, dass „Komödie für Musik“ sprachlich unglücklich sei, denn es suggeriere, die Komödie sei bestimmt, in Musik gesetzt zu werden. Die Musik von Richard Strauss sei keine Musik und die Oper warte noch immer darauf, in Musik gesetzt zu werden. Richtig wäre: „Der Rosenkavalier / Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal / Musik von Richard Strauss“. Hofmannsthal favorisierte: „Der Rosenkavalier / Burleske Oper in 3 Akten / von Hugo von Hofmannsthal / Musik von Richard Strauss“. Sein Gedankengang: „Burleske Oper“ nimmt jegliches Staunen über die wilden Szenen vorweg und so werden uns die überraschend poetischen zarten Teile doppelt angerechnet.

Drei Monate vor dem großen Tag der Erstaufführung gab es noch Schwierigkeiten in Besetzungsfragen. Beide Autoren teilten die Bedenken bezüglich Perron. In der Dresdner Uraufführung sang dann doch Carl Perron den Ochs, sonst ein Amfortas, Wolfram, der allererste Jochanaan und der allererste Orest, hier eine Partie mit tiefem E und D bzw. großem C mit „c“ in Klammer als Alternative.

Wir warten immer mit Spannung auf die Verabschiedung des Barons von der Marschallin und sind enttäuscht, wenn das tiefe C nicht kommt. Aber es scheint hier gar nicht um das Gesangliche gegangen zu sein, sondern um die darstellerische Persönlichkeit. Richard Strauss äußerte, die Oper darf mit einem nur genügenden Ochs nicht heraus. Noch am 30. Dezember 1910 schrieb Strauss aus dem Grand Hotel St. Moritz an Hofmannsthal, ob er sich nicht an einigen Münchner Proben beteiligen könne, ob Bender eventuell für Dresden taugt, da Richard Mayr von Wien nicht loszueisen ist. Wenn es Max Reinhart und Hofmannsthal nicht gelingt, Perron „heranzubilden“, gibt er ihm das Vetorecht, die Premiere vom 26. Januar 1911 auszusetzen. Strauss hofft, dass Perron als so famoser Künstler ihre Bedenken verstehen wird. Hofmannsthal soll, weil der Sänger sich rasende Mühe gibt, zartfühlend behandelnd aber unerbittlich sein, denn das Schicksal der Oper stehe auf dem Spiel. Bender sei kein Falstaff, also auch kein Ochs.

Hofmannsthal hatte in Dresden vergeblich auch den Italiener Pini-Corsi vorgeschlagen, der vom Typ her gepasst hätte. In Verdis „Falstaff“ hatte er aber nicht die Titelrolle, sondern den Ford im Repertoire. Andere Partien: Alfio, Dulcamara, Don Pasquale, Leporello, Mesner sowie Rossinis und Mozarts Bartolo. Von einem Osmin haben wir nichts gelesen.

Unlösbar ist für uns das Rätsel wie Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal Günther Groissböck als Baron Ochs beurteilt hätten. Ein Adeliger des Rokoko war er nicht und auch stimmlich kein Kurt Moll. Im Feuilleton war aber trotzdem zu lesen, die Oper hätte „Ochs von Lerchenau“ heißen sollen.

Nach dem Bombenerfolg mit Extrazügen nach Dresden erwähnt Richard Strauss brieflich nur kurz die „Bataille“ in Mailand. Sein Textdichter sieht die Schuld bei sich. Gerade bei diesem Werk muss alles, was seinen Charme ausmacht, in jeder Übersetzung verschwinden. Hofmannsthal befallen bezüglich seiner Textdichtung immer mehr Skrupel.

Sein „Chef“ antwortet humorig: „Ist es nicht hübsch, wie auch in Wien bei dem schlechten Text der „Rosenkavalier“ geht. Das macht eben nur ganz allein die schöne Musik! Etsch!“

Lothar und Sylvia Schweitzer, 03. Mai 2022, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Schweitzers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.

Lothar und Sylvia Schweitzer

Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“

Schweitzers Klassikwelt 44, Operntitel und Marketing klassik-begeistert.de