Georges Delnon, Intendant der Hamburgischen Staatsoper (Foto aus Journal 4 2021/22, re./li.: RW)

Unser Hamburger Haus atmet Tradition, hier stand schon Enrico Caruso auf der Bühne, und der Zuschauerraum ist mit seinen hängenden Logen durchaus denkmalwürdig für die Erbauungszeit in den 1950er-Jahren, lockt aber wohl niemanden wegen der Innenarchitektur ins Haus. Dafür sind große Namen als Kristallisationspunkte erforderlich, Sängerinnen und Sänger, die auch von weniger opernaffinen Besucherinnen und Besuchern gesehen und gehört werden wollen.

Ein Meinungsbeitrag von Dr. Ralf Wegner

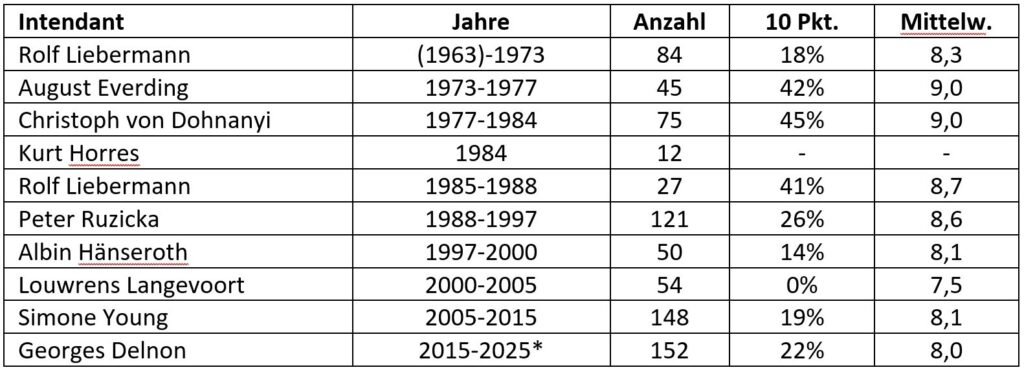

Rückblickend war die Intendanz unter Georges Delnon nicht so schlecht, wie es manche Kritiker verlauten ließen. Und anders als kolportiert, erwies sich die erste Intendanz unter Rolf Liebermann nicht als so herausragend, wie sie nach der Erinnerung mancher Zeitgenossen gewesen sein soll.

Nachfolgende Einschätzung ist zwar ganz subjektiv, aber unter analogen subjektiven Kriterien für alle 10 von mir erlebten Hamburger Opernintendanzen bei longitudinaler Sicht im Vergleich durchaus objektiv.

Meiner Bewertung lagen Abonnementsvorstellungen und zusätzlich aus Interesse an den Besetzungen gewählte Opernabende zu Grunde. Vieles, was andere Kritiker bemängelten oder lobten, habe ich daher möglicherweise weder gesehen noch gehört.

Dies berücksichtigend liegen die Intendanzen Everding, von Dohnányi und die zweite (!) von Rolf Liebermann ganz vorn. Diese 15 Jahre zwischen 1973 bis 1988 begründeten den Nachkriegsruhm der Hamburgischen Staatsoper, während der sich internationale Superstars wie Birgit Nilsson, Leonie Rysanek, Montserrat Caballé, Margaret Price, Mirella Freni oder Eva Marton, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Franco Bonisolli, Sherril Milnes oder Nicolai Ghiaurov die Klinke in die Hand gaben.

Danach sackte das sängerische Niveau, bis es nach der Jahrtausendwende unter Louwrence Langevoort den Nullpunkt erreichte. Während der 10-jährigen Intendanz von Simone Young waren dann wieder 19% der Aufführungen spitzenmäßig, und jetzt unter Georges Delnon stieg der Prozentsatz exzellenter Opernabende sogar noch leicht auf 22% an.

Neben Übernahmen mit herausragenden Besetzungen wie Eugen Onegin (u.a. mit Kajtazi, Tsymbalyuk, Nurgeldiyev), Macbeth (Platanias, Melnychenko, Vinogradov und Nurgeldiyev) oder Tosca (Gheorghiu, Pérez) wurden zusätzlich bemerkenswerte Neuinszenierungen auf die Bühne gebracht wie die bildgewaltigen Werke Hoffmanns Erzählungen (2021, Polenzani, Yende, Schrott), Carmen (2022, Kataeva, Muzek, Kajtazi), Tannhäuser (2022, Vogt, Holloway, Baumgartner, Zeppenfeld) oder Boris Godunow (2023, Tsymbalyuk), außerdem die in großbürgerlichen Wohnräumen angesiedelte Strauss-Trilogie von Dmitri Tscherniakov mit u.a. Catherine Foster als Elektra, Asmik Grigorian als Salome (2023) sowie Anja Kampe als Ariadne und Nadezhda Pavlova als Zerbinetta (2025).

Weiterhin sangen Andreas Schager Erik, Parsifal, Siegfried und Götterdämmerung, Klaus-Florian Vogt Tannhäuser, Lohengrin, Florestan und Paul, der früh verstorbene Stephen Gould sang Bacchus, Gregory Kunde Calaf, Peter Grimes und Dick Johnson, Benjamin Bernheim Hoffmann und des Grieux. Pretty Yende war noch als Manon und Violetta besetzt sowie u.a. Camilla Nylund als Ariadne und Lady Macbeth von Mz.

Einzelne Aufführungen gerieten zu Sternstunden wie zuletzt Puccinis Fanciulla unter Ciampa mit Pirozzi, Kunde und Sgura und ein Jahr vorher Mozarts Figaro unter Lohraseb mit Katarina Konradi als Susanna und der unvergleichlichen Julia Lezhneva als Cherubino oder La Bohème unter Arrivabeni mit Muzek, Kajtazi, Karagedik, Konradi und Kowalczyk. Überhaupt Elbenita Kajtazi, was hat sie uns für großartige Opernabende beschert und ihre Partner zu Höchstleitungen stimuliert wie Benjamin Bernheim oder Pene Pati in Manon, Tomislaw Muzek in La Bohème oder Stephen Costello und Artur Rucinski in La Traviata und wie überragend sang sie Micaela in Carmen, Liù in Turandot oder Tatjana in Eugen Onegin.

Das waren nur einige Beispiele für herausragende Aufführungen. Daneben gab es auch Negativa, wie den anfangs die junge Sopranistin Julia Maria Dahn noch überfordernden Einsatz in zahlreichen Hauptpartien, während die fabelhafte Hellen Kwon, die 2014 noch mit einer großartigen Salome beeindruckte, kaum noch größere Rollen singen durfte. Anzukreiden wäre aus meiner Sicht aber vor allem die gegenüber allen früheren Intendanten völlige Vernachlässigung des Wagner-Repertoires. Mehr als 3 Wagneropern fanden sich selten im Repertoire, und der Ring des Nibelungen wurde meiner Erinnerung nach nur 2018 wieder aufgenommen und nicht neu in Szene gesetzt. Ein wagneraffines Publikum wurde damit verprellt.

Dafür gab es einen szenisch völlig misslungenen Holländer und eine einfallslose Norma-Inszenierung. Der von Delnon auf die Bühne gehobene neue Mozartzyklus mit einem exquisiten Figaro und einer szenisch miserablen Zauberflöte bleibt zwiespältig in Erinnerung. Don Giovanni war nicht ganz schlecht, dass lag aber mehr an der Kraft der Mozart’schen Komposition als der Inszenierungsidee.

Von den ca. 24 Neuinszenierungen des Kernrepertoires zählen meiner Auffassung nach 15 zu den Aktiva der Intendanz, nur 6 zu den Negativa, neben den genannten noch die gesanglich völlig unzureichend besetzten zentralen Belcanto- bzw. Verdi-Werke Lucia di Lammermoor und Il Trovatore. Positiv bleiben aber die während dieser Intendanz aus der Taufe gehobenen italienischen Opernwochen zu erwähnen, die mithilfe der Opernstiftung auch gesanglich mehr als üblich unterfüttert wurden. Leider wird die neue Intendanz diese (kleine) Tradition nicht fortsetzen.

Den von Georges Delnon inszenierten Tränenpalast-Fidelio fand ich im Gegensatz zu manchen anderen nicht so schlecht. Vielmehr habe ich ihn noch recht gut in Erinnerung, während alle vorausgegangenen Inszenierungen bei mir bereits verblasst sind. Wahrscheinlich ist Beethovens Meisterwerk inszenatorisch auch nur schwer in den Griff zu bekommen. Trotzdem zählt gerade diese Freiheitsoper zum Kernrepertoire jedes Opernhauses.

Und zur Vollendung der Statistik: 23% der gesehenen Aufführungen wurden von Kent Nagano geleitet, das lag deutlich unter der Einsatzhäufigkeit der kraftvoll-inspirierender dirigierenden Simone Young in den 10 Jahren davor (45%).

Warum blieben aber mit der Zeit die Zuschauer fern, während sich die Zahlen in anderen Häusern nach der Corona-Pandemie genauso erholten wie bei John Neumeiers Ballett-Aufführungen?

Weil es meiner Meinung nach keinen Opernreisetourismus mehr in Hamburg gibt. Die Anzahl der Konkurrenzveranstaltungen ist hier größer als anderswo. Ein Teil der Hamburg-Besucher, die durchaus opernaffin wären, lassen ihr Geld in den fünf, jeweils mehr als 1.000 Plätze fassenden Musicaltheatern, und die Anzahl verkaufter Konzertkarten in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle hat sich gegenüber früher mit gut 850.000 verkaufter Karten in der Saison 2023/24 vervielfacht.

Und ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Das Münchner Haus sowie die Dresdner Semperoper gelten als touristische Sehenswürdigkeiten an sich, ebenso will mancher neben Verona zumindest einmal im Leben schon aus Prestigegründen in der Mailänder Scala oder im Pariser Palais Garnier gewesen sein.

Unser Hamburger Haus atmet Tradition, hier stand schon Enrico Caruso auf der Bühne, und der Zuschauerraum ist mit seinen hängenden Logen durchaus denkmalwürdig für die Erbauungszeit in den 1950er Jahren. Er lockt aber wohl niemanden wegen der Innenarchitektur ins Haus. Dafür sind große Namen als Kristallisationspunkte erforderlich, Sängerinnen und Sänger, die über ihre Leistung hinaus populär sind und auch von weniger opernaffinen Besucherinnen und Besuchern gesehen und gehört werden wollen. Dafür wird dann auch mehr ausgegeben.

Ein Argument zieht überhaupt nicht, dass die Oper zu teuer sei. Im Gegensatz zu fast allen Popkonzerten oder Musicalaufführungen kann man in der Hamburgischen Staatsoper für den Preis einer Kinokarte immer wieder fabelhafte Opernabende erleben, etwa im vierten Rang auf den „billigen Plätzen“.

Dr. Ralf Wegner, 15. Mai 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Die Hamburgische Staatsoper: Aufbruch zu neuen Ufern, Spielzeit 2025/26 Hamburg, 5. März 2025

Kommentar zur aktuellen Situation beim Hamburg Ballett Hamburgische Staatsoper, 6. Mai 2025

Report: Hamburger Ballett Saison 25/26 Staatsoper Hamburg, 6. März 2025

Lieber Ralf,

danke für deine Übersicht und Erfahrungen zu den Intendanten an der Hamburgischen Staatsoper. Da ich erst 1991 nach HH kam, konnte ich das Goldene Zeitalter leider nur vom Hörensagen erleben. Zu den letzten 20 Jahren möchte ich ergänzen, dass das Niveau ständig sank und das ich mich von Jahr zu Jahr unwohler im Haus fühlte. Der absolute Tiefpunkt war für mich in den ersten drei Jahren Delnons Wirken zu verzeichnen. Hier gab es eine Operndirektorin, der die Qualität der Besetzungen nach meinem Empfinden völlig gleichgültig war. Herr Delnon merkte das viel zu spät und entließ sie endlich. Mit Frau Weber kam denn jemand, der selbst große Kentnisse im Gesang besaß, reiste, huntete, war Jurorin bei Wettbewerben etc. Leider hat sie Herr Delnon nach Zürich vertrieben, wo sie seither ihre erfolgreiche Arbeit weitermacht. Ihre Nachfolgerin kommt aus UK und wenn man in die Casts schaut, wimmelt es nur von UK Solisten. Nicht alle waren schlecht, aber häufig waren sie fehlbesetzt. Nicht nur die Besetzungspolitik ist entscheidend für die Qualität vor dem Kunden, sondern auch die vielen Prozesse im Haus, die mit Verlaub gesagt, oft unterirdisch waren. Viel zu wenig Probenzeit, man sollte es vermeiden in eine WA Premiere zu gehen… , eine äußerst schlechte Stimmung hinter der Bühne, demotivierte Mitarbeiter im Chor, wenig bis keine Wertschätzung durch den Intendanten usw. usw. Das alles führte in den letzten Jahren, abgesehen von den meist langweiligen Dirigaten des GMD, in meinem Umfeld zu fluchtartigen Bewegungen in Hamburgs Periferie. Dort fand man häufig entscheidend höhere Genussfaktoren trotz oder gerade wegen weniger bekannten Künstlern. Man kann nur hoffen, dass es Tobias Kratzer gelingt, das Ruder herumzureißen und wieder berauschende Abende am Haus zu generieren.

Liebe Grüße,

Patrik

Lieber Patrik,

ich unterschreibe Deine Zeilen 1 : 1. Herr Delnon hat durch seine mangelnde Präsenz und seinen Schlabber-Look (inkl. zerrissener T-Shirts) zur weiteren Demotivation der meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburgischen Staatsoper beigetragen. Dass er in 10 Jahren nur 1,3 Stücke auf die Bühne brachte, spricht für seinen Fleiß – hier wird Tobias Kratzer ihm den Schneid abkaufen. Delnons Fideleo wurde zudem Land auf, Land ab zerrissen – er war belanglos wie sein Erschaffer. Viele Gesangsbesetzungen (die oft noch Jahre negativ wirkten) vor Frau Weber waren eine Zumutung für Menschen mit normal entwickelten Gehörgängen. Dass Kent Nagano – auch gesundheitlich – vollkommen überfordert war und nur das Nötigste tat – und das öfter auch falsch und schon gar nicht gut – habe ich hier bei klassik begeistert öfter beschrieben. Zwei Herren an der Spitze müssen nun „das Ding reißen“… der Zuschauerschwund im Haus an der Dammtorstraße ist so dramatisch, dass das neue Duo punkten MUSS.

Andreas Schmidt, Herausgeber

Und in Wien, werter Kollege, will man auch gewesen sein. Sonst fühlen wir uns auf den Schlips getreten, wenn man nur Mailand, Dresden und München erwähnt. Ohne Wien geht gar nichts, da spielen die Wiener Philharmoniker, da stehen die größten Namen noch immer auf der Bühne. Architektonisch hat das Haus auch einiges zu bieten. August Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll haben es 1869 im Neorenaissance-Stil errichten lassen. Der eine ist eines natürlichen Tods gestorben, der andere, van der Nüll, erhängte sich während seine Frau im achten Monat schwanger war – der Grund: Man munkelt, es sei der Kritik wegen gewesen. Nach Baubeginn des Hauses hatte man das Straßenniveau davor um einen Meter gehoben. Resultat: Als „versunkene Kiste“ hat man die Oper bezeichnet – in Analogie zum militärischen Desaster von 1866 – „Königgrätz der Baukunst“.

Also, lieber Kollege – die Wiener Staatsoper nicht zu erwähnen, wenn man von architektonisch sehenswerten Opernhäusern spricht, mag man einem Deutschen nur verzeihen, wenn er Opernhäuser innerhalb der deutschen Grenzen erwähnt. Bringt er aber die Scala ins Spiel, die von außen aussieht wie ein stalinistischer grauer Klotz, dann ist das eine Ehrenbeleidung, die ich als Wiener nicht so stehen lassen will.

Jürgen Pathy

Liebe Grüße nach Deutschland, wo man das Grinsen zwischen diesen Zeilen hoffentlich auch wahrnimmt

Jürgen Pathy

ZWINKER,

lieber Ösi-Wiener,

ZWINKER.

Andreas Schmidt, Herausgeber

Lieber Herr Pathy,

die Wiener Oper ist natürlich die Krone und der Maßstab der Schöpfung, das weiß doch jeder und muss deswegen nicht extra erwähnt werden, und das ist nicht ironisch gemeint.

Einen kleinen Stupser gibt es trotzdem: die Budapester Oper ist im Inneren aber doch deutlich schöner als das Wiener Haus. Würden Sie da nicht auch zustimmen?

Ihr Ralf Wegner

Lieber Herr Dr. Wegner,

„lustig“, dass Sie das Budapester Opernhaus erwähnen. Das war erst gestern Thema auf Instagram. Diesbezüglich sollten Sie richtig liegen. Vom Budapester Opernhaus sind mir nur die Fassade und das Eingangsfoyer bekannt – die versprechen aber viel, sehr viel!

Das Palais Garnier in Paris ist auch nicht zu verachten. Ein Juwel – und im Gegensatz zur Bastille sowieso die Krone der Schöpfung. Ich habe bislang kein charmeloseres Haus erlebt als diesen Neubau, der wie ein Cineplexx-Kino wirkt.

Liebe Grüße

Jürgen Pathy