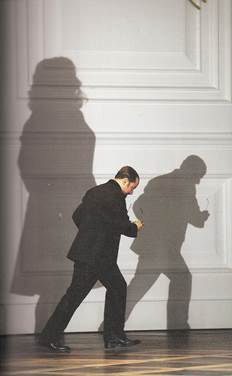

Foto: Wiener Staatsoper, M. Pöhn ©

Im letzten Feuilleton haben wir mit Wehmut von Künstlerinnen Abschied genommen, mit denen wir auf ganz verschiedene Weise vertraut wurden. Nicht immer waren wir von Anfang an begeistert, in einem Fall war es nötig, das Wertvolle einer Stimme aus meist mittleren Partien herauszuhören. Besonders der Direktionswechsel Ende Juni 2020 brachte einige Veränderungen im Ensemble. An vier Beispielen wollen wir das veranschaulichen.

von Lothar und Sylvia Schweitzer

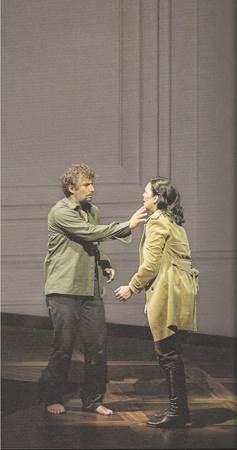

Vera-Lotte Boecker war 2014 bis 2017 am Nationaltheater Mannheim engagiert, danach drei Jahre an der Komischen Oper Berlin, mit eingeschlossen schon Gastspiele. Unsre erste Begegnung mit ihr erfolgte bei einer Fernsehübertragung der „Carmen“. Ihre Micaëla war unkonventionell, nicht lieblich-süßlich, sondern energisch. „Live“, ohne vermittelnde Tontechnik hörten wir dann die Tugend und die Drusilla in

„L’incoronazione di Poppea“. Im Prolog wusste sie sich als Tugend gesanglich gegenüber Göttin Fortuna zu behaupten, als Drusilla vermissten wir die Wärme, welche die Janowitz im Jahr 1963 ausstrahlte. „Schweitzers Klassikwelt 70: Herzlich willkommen an der Wiener Staatsoper!“ weiterlesen