Andrè Schuen (Onegin). Foto: Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

Ein Namensspiel

von Lothar und Sylvia Schweitzer

Anlässlich des Namenstags unseres Schwiegersohns stellten wir ihm Sänger gleichen Namens vor und wie wir sie auf der Opernbühne erlebt hatten. Das begann mit einem Comprimario des Tiroler Landestheaters, Andreas Mattersberger, der erst später zum Protagonisten aufstieg, setzte sich fort mit dem uns angenehm aufgefallenen, obwohl nur auf kleineren Bühnen agierenden Andreas Jankowitsch, sprang dann zu Andrea Giovannini, der von Italien kommend erst in seinen reiferen Jahren als Comprimario zu Staatsopernehren kommt, und stieg dann steil auf zu Andreas Schager und dem Rising Star Andrè Schuen.

Für „Schweitzers Klassikwelt 82“ wählen wir unter den unzähligen Möglichkeiten den Namen Thomas, teils Zuname, teils Vorname, auch in sprachlichen Varianten wie polnisch Tomasz (gesprochen Tomasch) und italienisch Tommaso. Der Name ist aramäischen Ursprungs und bedeutet „Zwilling“ bzw. „ähnlich aussehender Mann“. War also ursprünglich ein Beiname und kein Rufname. „Schweitzers Klassikwelt 82: Ein Namensspiel – Sänger, die Thomas heißen“ weiterlesen

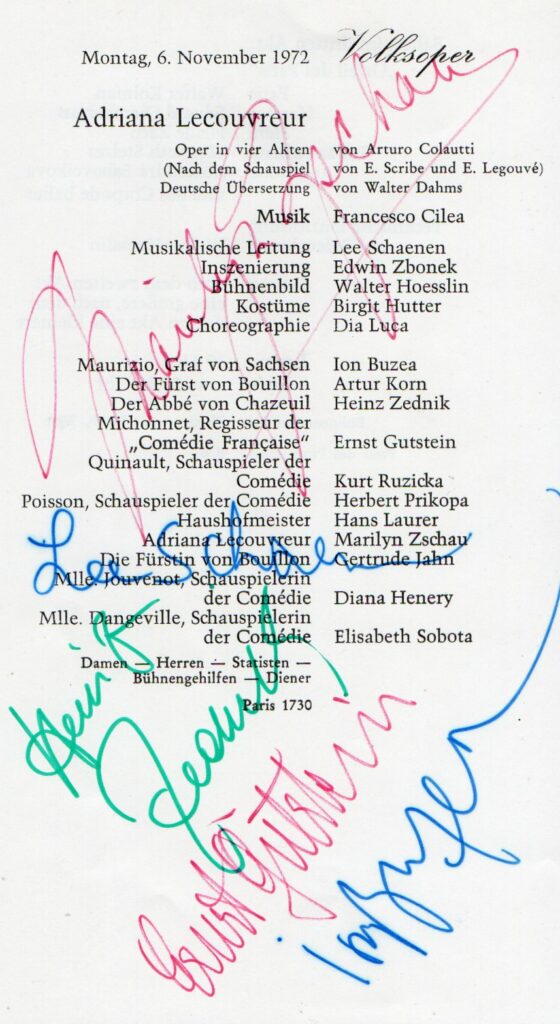

Ja, es war an der Wiener Volksoper. Als wir vor einigen Jahren an der Volksopernkasse Karten für die „Adriana“ an der Wiener Staatsoper kauften, war es der Dame am Schalter nicht bewusst, dass fast ein halbes Jahrhundert vor dem Haus am Ring „Adriana Lecouvreur“ bereits hier an der Volksoper aufgeführt wurde.

Ja, es war an der Wiener Volksoper. Als wir vor einigen Jahren an der Volksopernkasse Karten für die „Adriana“ an der Wiener Staatsoper kauften, war es der Dame am Schalter nicht bewusst, dass fast ein halbes Jahrhundert vor dem Haus am Ring „Adriana Lecouvreur“ bereits hier an der Volksoper aufgeführt wurde.