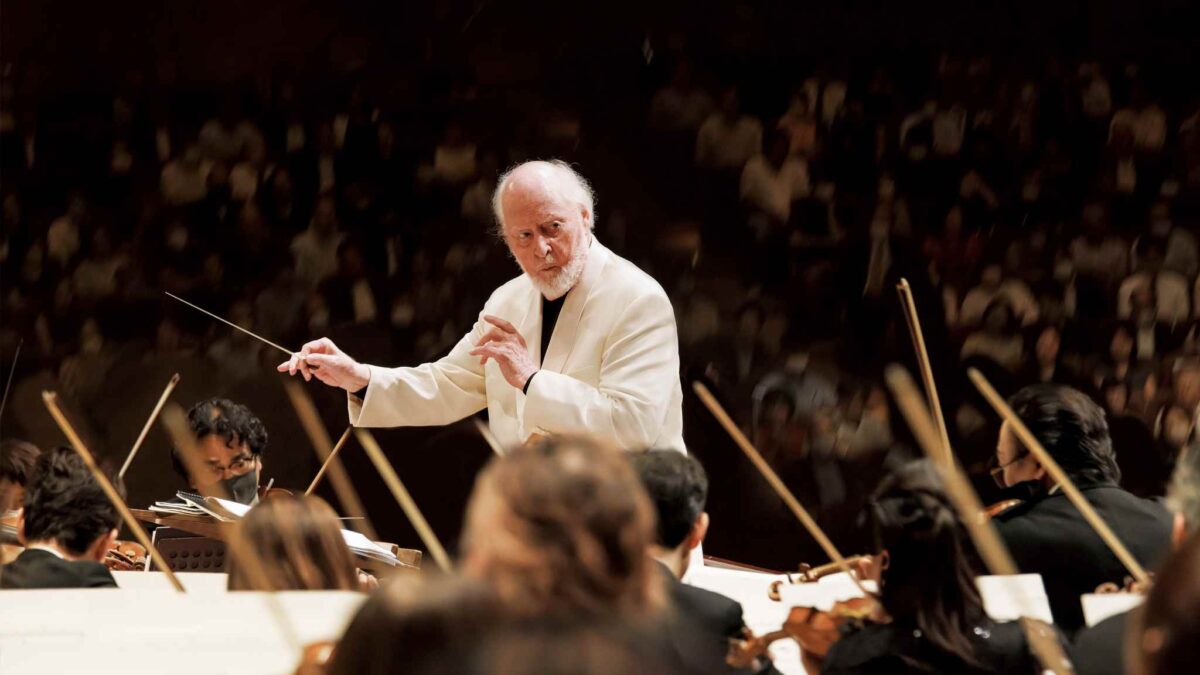

John Williams © Michiharu Okubo

Kritisieren kann jeder! Aber die Gretchenfrage ist immer die nach Verbesserung. In seiner Anti-Klassiker-Serie hat Daniel Janz bereits 57 Negativ-Beispiele genannt und Klassiker auseinandergenommen, die in aller Munde sind. Doch außer diesen Werken gibt es auch jene, die kaum gespielt werden. Werke, die einst für Aufsehen sorgten und heute unterrepräsentiert oder sogar vergessen sind. Meistens von Komponisten, die Zeit ihres Lebens im Schatten anderer standen. Freuen Sie sich auf Orchesterstücke, die trotz herausragender Eigenschaften zu wenig Beachtung finden.

von Daniel Janz

John Williams erscheint uns als Ikone der Filmmusik und Paradebeispiel für den opulenten Hollywood-Klang. Als Orchestrationsmeister steht er auf einer Ebene mit Strauss, Korngold und Bernstein. Dabei wird allerdings oft vergessen, dass er nicht nur Filme mit Tönen auskleiden, sondern auch fantastische Orchestermusik schreiben kann. Denn abseits der Leinwand sind diverse Konzertstücke von ihm erschienen, die für sich sprechen, sich aber (bisher) nicht haben durchsetzen können. Nachdem er nun schon in der Reihe der Anti-Klassiker erschienen ist, ist es deshalb nur gerecht, sich auch seinen verschmähten Konzertjuwelen zu widmen.

Tief in uns wissen wir, dass John Williams neben Kultstücken, wie „Star Wars“, „Harry Potter“, „Indiana Jones“, „E.T.“, „Jurassic Park“, „Schindlers Liste“, „Der Weiße Hai“ usw. auch klassische Konzertmusik schreiben kann. Ob avantgardistische Werke, wie seine erste Sinfonie, über ein Dutzend Solokonzerte, diverse Titel zu feierlichen Anlässen oder zum kreativen Ausdruck. Von kleinen Ohrwürmern, über impressionistisch fließende Balladen, bis zu Abstraktem ist bei ihm alles zu finden.

Bereits in dieser Bandbreite sieht man einen gewissen Gegensatz zu seinen populären Filmmusiken. Tatsächlich zeigen seine ausschließlich für den Konzertsaal geschaffenen Werke oft kreativere Ausdrucksmittel, als seine im spätromantischen Klangrausch schwelgenden Filmmusiken. Ein Beispiel dafür ist sein Tubakonzert von 1985, wobei man der Fairness halber sagen muss, dass auch andere Solokonzerte, wie sein Cello- oder sein Hornkonzert hier hätten stehen können.

Das Tubakonzert sticht aus der Gruppe der von John Williams geschrieben Konzerte aber noch einmal heraus. Erstens ist es eines von (weltweit bis heute) gerade etwa zweieinhalb Dutzend bekannten Tubakonzerten und bereits damit etwas Besonderes. Zweitens geht es im Vergleich – auch zu John Williams’ anderen Konzertwerken – recht eingängig ins Ohr. Dazu ist es ungerechtfertigter Weise so unbekannt, dass sogar im Internet kaum Informationen dazu zu finden sind.

Der Grund dafür ist vielleicht, dass die Tuba eigentlich kein klassisches Solo-Instrument ist. Mit ihr verbindet man die Schwere und Tiefe, die den Orchesterklang untermauern. Lyrische oder bewegte Passagen sind an diesem Instrument eigentlich die Ausnahme. Und auch prominente Melodien werden der Tuba als Bassinstrument eher selten gegönnt. Deshalb ist kurios, wie Williams dieses Instrument hier fordert.

Das Kuriosum beginnt mit einem ersten Satz, in dem Williams die Tuba über mehrere Oktaven in Höhe und Tiefe sausen lässt. Immer wieder muss sie zum Zirpen der Streicher extrem bewegte Soli stemmen, die wohl manch einen Tubisten ins Schwitzen bringen dürften. Die sensible Orchesterbegleitung überrascht im Vergleich anderen Werken von Williams zwar nicht. Der Effekt funktioniert aber auch hier. Die Musik wirkt zart, fast filigran; Spannung erzeugt der Kontrast am Soloinstrument.

Ein Kunstgriff ist auch, wie die Tuba durch ihre Solokadenz in den zweiten Satz überleitet, ohne dass ein Bruch oder die gefürchtete Pause entsteht, in der schon so manches Werk zerhustet worden ist. In Ansätzen erkennt man in diesem ruhigen Andante Wendungen, die an den späten Schostakowitsch erinnern. Als hätte Williams dessen Klangsprache aufgegriffen und mit Momenten von Friedfertigkeit und Hoffnung angereichert. Das wirkt schon modern, ohne ins Verkopfte abzudriften.

Den Beginn vom dritten Satz markiert dann eine lebhafte Blech-Fanfare, der die Tuba erst noch durch einen langen Halteton begegnet, bevor sie sich dann ebenfalls ergreifen lässt. Mit kecken Rhythmen im Rücken folgt ein Tanz in die Höhen, der in diesem Stück gleichzeitig auch die ergreifendste Passage bildet. Das ist schon Kunst, die Tuba in solch ein Register zu jagen, ohne dass der Klang hohl oder fad wird. Und wie dieser Satz in gerade einmal 4 Minuten Länge zu einem feurigen Finale führt, zeigt noch einmal die große Kompositionskunst von John Williams.

Dieses Werk von nicht ganz 20 Minuten Spieldauer lässt sich gut nebenbei hören, wobei es gleichzeitig einen enormen Charme versprüht. Ob nun als Live-Aufführung oder Aufnahme (natürlich idealerweise in Konzertsaal-Lautstärke), das Erlebnis verspricht einerseits eine eigene Klangwelt und offenbart andererseits, zu wie viel Variabilität die Tuba fähig sein kann. Alles in allem ein spannendes Musikstück!

Trotzdem bleibt dem breiten Publikum dieses Juwel verborgen. Es scheint, als wäre es als Kuriosum dazu verdammt, im Schatten anderer Werke in Vergessenheit zu geraten. Schade ist das nicht nur deshalb, weil dadurch ein einzigartiges Werk ignoriert wird. Letztendlich wird man John Williams auch nicht gerecht, wenn man ihn immer nur auf seine Filmtitel reduziert. Wäre es also einmal an der Zeit, auch seine weniger bekannten Konzerttitel zu spielen? Meiner Meinung nach ganz klar: Ja!

Daniel Janz, 6. April 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker, Komponist, Stipendiat, studiert Musikwissenschaft im Master:

Orchestermusik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich zunächst für ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zur Verbindung von Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für klassik-begeistert. 2020 erregte er zusätzliches Aufsehen durch seine Kolumne „Daniels Anti-Klassiker“. Mit Fokus auf den Raum Köln/Düsseldorf kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend geht er der Frage nach, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.

Daniels vergessene Klassiker 43: Florent Schmitt klassik-begeistert.de, 1. Februar 2025

Daniels vergessene Klassiker 42: Arvo Pärt klassik-begeistert.de, 19. Januar 2025

Daniels vergessene Klassiker 41: Brahms „5. Sinfonie“ klassik-begeistert.de, 5. Januar 2025

Lieber Daniel,

John Williams mit Richard Strauss zu vergleichen, halte ich für sehr gewagt.

Herzlich,

Andreas