Foto: Quelle: https://www.dohr.de/autor/franck.htm

Kritisieren kann jeder! Aber die Gretchenfrage ist immer die nach Verbesserung. In seiner Anti-Klassiker-Serie hat Daniel Janz bereits 50 Negativ-Beispiele genannt und Klassiker auseinandergenommen, die in aller Munde sind. Doch außer diesen Werken gibt es auch jene, die kaum gespielt werden. Werke, die einst für Aufsehen sorgten und heute unterrepräsentiert oder sogar vergessen sind. Meistens von Komponisten, die Zeit ihres Lebens im Schatten anderer standen. Freuen Sie sich auf Orchesterstücke, die trotz herausragender Eigenschaften zu wenig Beachtung finden.

von Daniel Janz

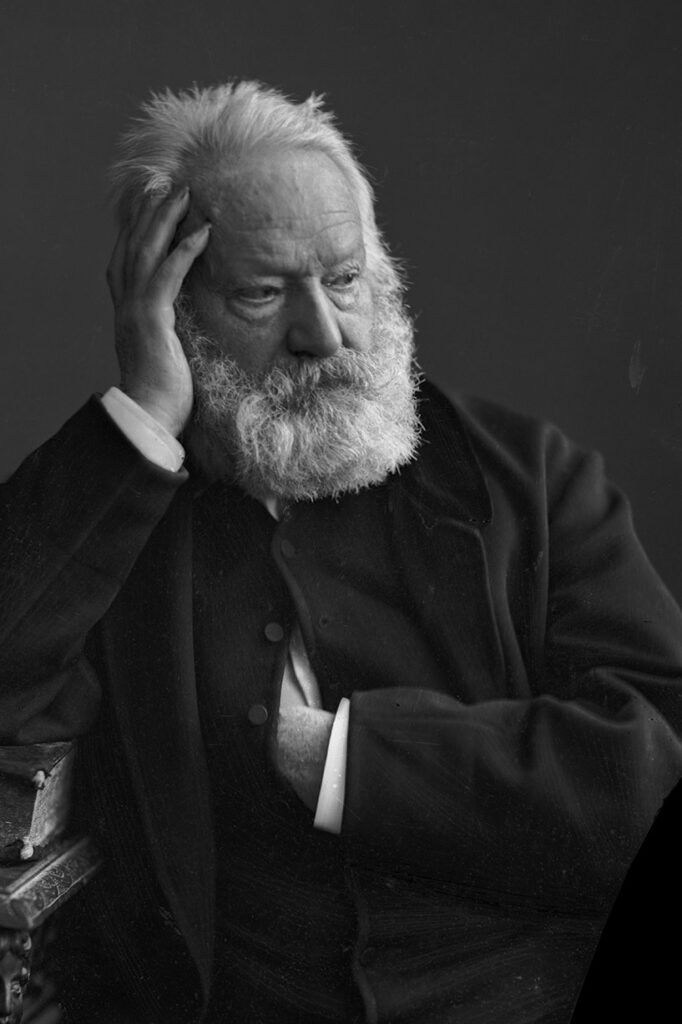

Victor Hugo – Dichter, Schriftsteller, Politiker. Eine jener Personen, die aus französischer Kulturgeschichte nicht wegzudenken ist. Sein Wirken beeinflusste Zeitgenossen und Kreative weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Dichtungen von ihm auch vertont wurden. So wie sein Gedicht „Ce qu’on entend sur la montagne“, das beispielsweise für Franz Liszts „Bergsinfonie“ Inspirationsquelle war. Doch Liszt war nicht der Erste, der diesen Stoff aufgriff! Völlig unbekannt gibt es neben ihm noch einen Komponisten, der genau dasselbe Gedicht vertont hat. Und das im zarten Alter von gerade einmal 24 Jahren: César Franck.

Man kann zurecht behaupten, dass César Francks sinfonische Dichtung mit dem (übersetzten) Titel „Was man auf dem Berge hört“ stiefmütterlich behandelt wurde. Noch immer pflegt sie ein Schattendasein. Dabei schwebte dem in Lüttich geborenen Künstler viel vor. Bereits im Studium soll er seine Lehrer mit Eigenkompositionen beeindruckt haben. Dann 1847 – ein Jahr, nachdem er mit Abschluss vom Pariser Konservatorium seine Arbeit als Organist an Notre-Dame-de-Lorette in Paris aufgenommen hatte – sollte es so weit sein: Mit „Was man auf dem Berge hört“. Seiner ersten Komposition für Orchester und einer der ersten Tondichtungen überhaupt.

Doch statt dem Durchbruch folgte lange nichts. Sein Werk wurde trotz der berühmten, gleichnamigen Gedichtsvorlage zur Schubladenkomposition, Franck zum Organisten durch und durch. Erst in den 1880er Jahren sollte er sich wieder an Orchestermusik versuchen. Und seine mutige Komposition aus jungen Jahren? Die ersten Spuren tauchen erst wieder in den 1920er Jahren auf. Da war Franck bereits 30 Jahre tot! Die erste belegte Uraufführung fand sogar erst 1987 statt. Seine sinfonische Dichtung wurde also zur über 140 Jahre langen Vergessens-Geschichte. Noch heute muss man fragen: Wer kennt den Titel überhaupt?

Dabei ist dieses Frühwerk des französischen Komponisten deutsch-belgischer Herkunft ein so lohnenswertes Erlebnis, das durch moderne Instrumental- und Intonationstechnik noch an Charme gewinnt. In 20 bis 25 Minuten Musik hangelt Franck sich an den Stationen von Victor Hugos Gedicht entlang und vertont sie geradezu lyrisch-romantisch. Schon der Streicher-Einstieg überm mehrfach oktavierten E inklusive Flageolett in den Violinen eröffnet einen Klangraum wie im Gebirge. Ein endlos erscheinender Horizont, in den bald erste Echos der Blechbläser eindringen.

Vorab eine kleine Warnung: Die im Folgenden gezogenen Vergleiche zur Übersetzung des Gedichts von Victor Hugo beruhen auf keiner Schriftquelle. Weder von César Franck, noch von Zeitgenossen konnte ich Aussagen finden, die diese untermauern würden. Insofern muss alles Folgende als meine Eigeninterpretation der Musik im Bezug zu dem Gedicht, das als Inspirationsquelle bestätigt ist, behandelt werden.

Andererseits können solche Vergleiche helfen, um aus Francks episodischer Musik einen Sinn abzuleiten und sie schlüssig mit Inhalt zu füllen.

Auf den ersten E-Dur-Naturlaut folgt ein Streicherchoral, der so auch aus den ersten Zeilen des Gedichts von Victor Hugo stammen könnte. „Hast du manchmal, ruhig und still, den Berg bestiegen in der Gegenwart des Himmels?“, heißt es da frei übersetzt. Dieses Thema ist es auch, das in der Komposition den ersten Hauptgedanken ausdrückt – mal pulsierend, mal in Ergänzung zum E-Dur-Naturlaut aus dem ersten Takt, mal als tutti. Wie ein Aufstieg in den Alpen erscheint es in ganz unterschiedlichen und für sich reizvollen Variationen. Man schielt auf „Eine Alpensinfonie“, in der Richard Strauss seine Hauptthemen ähnlich leitmotivisch verwendet hat.

Nach den ersten Variationen des Hauptthemas stellt César Franck diesem ein nächstes, kleines Motiv beiseite, das sich in ständiger Bewegung quer durch die Harmonien bewegt. „Vager als der Wind in den dichten Bäumen“, wie es zu Beginn der zweiten Strophe aus dem Gedicht von Victor Hugo heißt. So gesehen kann man diesen Part auch als eine dramaturgisch neue Abteilung der Komposition betrachten – auch wenn César Franck sein Stück nicht in Strophen unterteilt hat, sondern es wie eine Geschichte ablaufen lässt. Inklusive Steigerung: „Die ewige Hymne bedeckte den gesamten überfluteten Globus. Die Welt, eingehüllt in diese Symphonie“.

Mit einem mächtigen Posaunenthema beginnt ein neuer Abschnitt, der richtig aufwühlt. „Einer kam von den Meeren; Lied der Herrlichkeit! fröhliche Hymne!“, mag sich als Text dazu anbieten; auch, weil Trommel und Becken hier eine ausgiebige Klangunterstützung leisten. Sie erscheinen dadurch geradezu majestätisch als „Stimme der Wellen“. Es passt, dass danach die Klarinette einlenkt und mit ihrem weichen Klang einen neuen Sinnabschnitt beschreibt, der zur „freudigen und friedlichen Stimme“ des „schönen Meeres“ in der fünften Strophe von Hugos Gedicht passen möchte.

Auch die Streicher kehren in Wellenbewegung „getragen von Brise und Böe“ zurück. Ebenfalls spannend, wie Franck die beiden Stimmen illustriert, von denen Hugo wenig später im Gedicht schreibt. Eine singend lyrisch – gespielt von der Klarinette. Die andere grummelnd „wie der Schrei eines verängstigten Kuriers“ – getragen durch tiefe Streicher „wie der eherne Bogen der eisernen Leier“. Diese Stimme, die Hugo der Erde zuschreibt, bricht in Francks Musik schließlich in eine neue, stürmische Passage aus. Passend dazu heißt es bei Hugo in der vorletzten Strophe:

„Bruder! Diese zwei fremden, unerhörten Stimmen, Unaufhörlich wiedergeboren, unaufhörlich verschwunden, Möge der Herr der Ewigkeit lauschen, Eine sprach: NATUR! die andere: MENSCHHEIT!“

Wie ein stiller Betrachter kehrt die Musik dann zum Ausgangspunkt zurück. Der E-Dur-Akkord in den Streichern, verbunden mit einem neuen aufsteigenden Motiv mag auf die Meditation anspielen, die Hugo in der letzten Strophe seines Gedichts beschreibt. Deutlich wird jedenfalls wieder eine Rückkehr zur Ruhe des Anfangs der Komposition, die durch Soli von Oboe und Klarinette getragen wird, bevor die Streicher sich noch einmal zu einem Anschwellen der Musik aufmachen. „Ich träumte lange Zeit und dachte nach, Nach dem dunklen Abgrund, den die Klinge vor mir verbarg, Der andere bodenlose Abgrund, der sich in meiner Seele auftat.“

Und obwohl das Gedicht von Hugo offen und nachdenklich endet, schwingt sich die Komposition von César Franck hier zu einem triumphalen Höhepunkt auf. Während bei Hugo der Mensch in Spannung zur Natur am Ende fragt, ob das „Lied der Natur zum Schrei der Menschheit“ würde, scheint diese Grenze bei Franck aufgehoben zu sein – alles fügt sich in einem finalen Ausklang erster Güte.

Es ist eine Schande, dass diese Musik 140 Jahre lang ungehört blieb. Auch heute ist sie trotz ihrer eindeutigen Stärken maximal ausgemachten Spezialisten ein Begriff. Sicher, sie bricht mit Konventionen. Und natürlich gibt es heutzutage Alternativen zur stark in der romantischen Klangsprache verwurzelten Tonsprache von César Franck. Doch dieses Werk braucht weder den Vergleich zu Zeitgenossen, noch zu heutiger Musik scheuen – die Stärken fallen buchstäblich ins Ohr. So ist dies auch nach heutigen, modernen Standards eine Komposition, die immer noch begeistern kann.

Ich möchte daher aus Überzeugung eine Lanze für dieses lange vergessene und weiterhin unterrepräsentierte Werk brechen, indem ich zum Schluss die These wage: Wer Mendelssohn-Bartholdy, Brahms oder Strauss mag, der wird César Francks „Was man auf dem Berge hört“ lieben. Geben Sie diesem Stück also ruhig eine Chance. Sie werden es nicht bereuen.

Damit wünsche ich allen Lesenden ein herzliches Willkommen im Jahr 2023 und dass in diesem Jahr so Einiges harmonischer laufen wird, als in den vorangegangenen Jahren voller Pandemie, Krisen und Krieg. Auch in diesem Jahr werden wir einander begleiten und hoffentlich bereichern sowie inspirieren. Dazu wünsche ich Ihnen allen, die das hier lesen, Freude und – auch aus persönlichem Anlass – Gesundheit. Oder anders gesagt: Ich freue mich, wenn pünktlich in zwei Wochen dann auch wieder ungetrübt durch Erkrankung der nächste Vergessene Klassiker auf dem Programm steht. In dem Sinne – alles Gute für 2023 und bis demnächst!

Daniel Janz, 1. Januar 2023, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker, Komponist, Stipendiat, studiert Musikwissenschaft im Master:

Orchestermusik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich zunächst für ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zur Verbindung von Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für klassik-begeistert. 2020 erregte er zusätzliches Aufsehen durch seine Kolumne „Daniels Anti-Klassiker“. Mit Fokus auf den Raum Köln/Düsseldorf kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend geht er der Frage nach, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.

Alle zwei Wochen: „Daniels vergessene Klassiker“

Daniels vergessene Klassiker Nr 10: Lili Boulanger – D’un soir triste