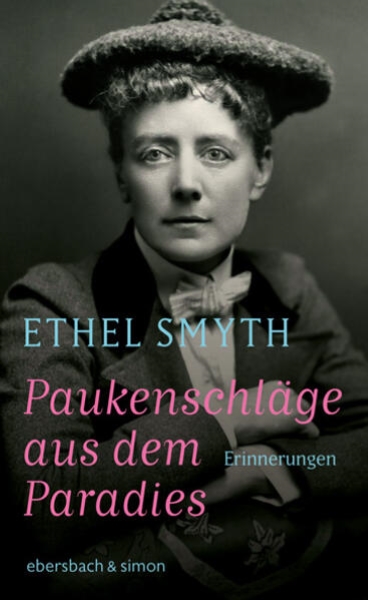

Buchbesprechung:

Ethel Smyth, Paukenschläge aus dem Paradies. Erinnerungen

Herausgegeben und aus dem Englischen übersetzt von Heddi Feilhauer

Verlag: Ebersbach & Simon, 2023

ISBN 978-3-86915-286-8

von Jolanta Łada-Zielke

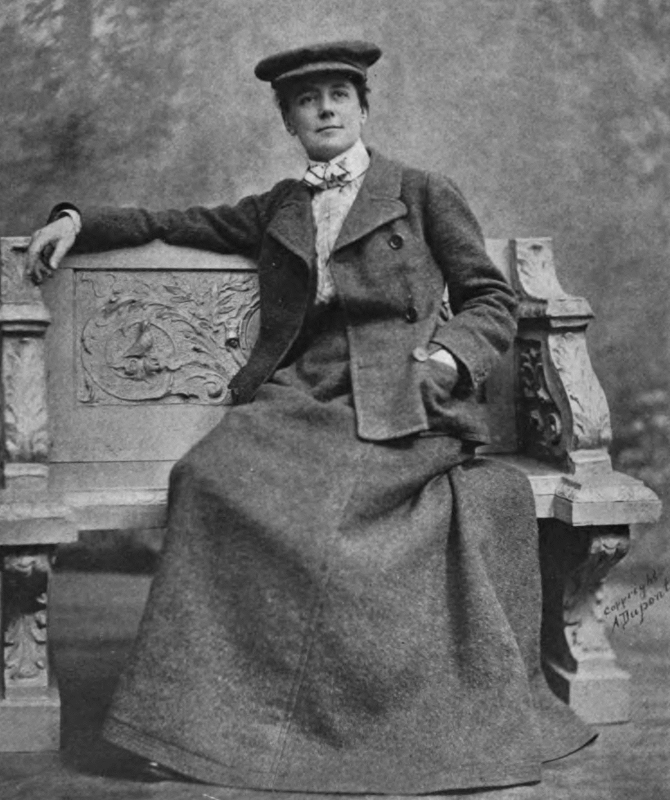

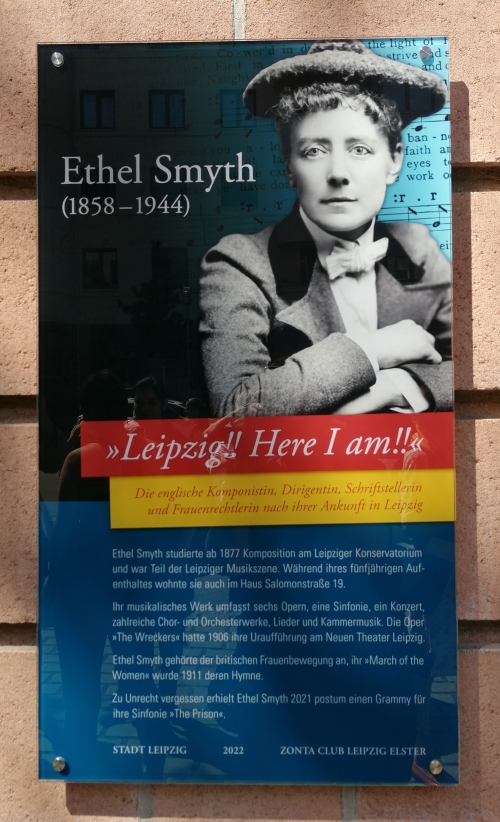

Viele spektakulär erfolgreiche Menschen waren als Kinder widerspenstig und rebellisch. So schildert sich in ihren Erinnerungen die britische Komponistin Ethel Smyth (1858-1944), deren Werke seit 2008 wieder aufgeführt werden. Besser spät als nie.

Das Buch lässt sich spannend lesen, die Sprache ist lebendig und anschaulich. Vielleicht ist das auch der Verdienst der Verlegerin und Übersetzerin Heddi Feilhauer, man kann sich vorstellen, dass das Original ebenso attraktiv aussieht. Die Autorin ist eine aufmerksame Beobachterin ihrer Umgebung und ihre Urteile sind treffend, häufig scharfsinnig. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Johannes Brahms eine derart negative, heute würden wir sagen „sexistische“ Einstellung gegenüber Frauen hatte? Er nannte sie „Weibsbilder“, betrachtete sie nur als eine „schöne Unterhaltung“ und schätzte am meisten ihre Kochkünste.

Ethel sieht sich selbst jedoch nicht als Autorität, im Gegenteil: über sich selbst äußert sie sich mit einer Portion Selbstironie. Seit ihrer Kindheit war die Musik ihre große Liebe gewesen, und der Wunsch im Leipziger Konservatorium zu studieren, ist ihr eine Art von Basso Ostinato (wie sie selbst es nannte) geworden. Doch so etwas war für ein Mädchen aus gutem Hause – selbst auf dem Land – im viktorianischen England nicht willkommen. Deshalb zwang Ethel ihren Vater durch einen Hungerstreik, sie nach Lepizig gehen zu lassen. Im Juli 1877 kam sie schließlich dorthin und erregte teilweise in der musikalischen Umwelt Aufsehen und Bewunderung mit ihrer Klaviersonate D-Dur.

Zu ihren Lehrern am Konservatorium zählten Carl Reinecke, Salomon Jadassohn und Louis Maas, doch sie war nicht besonders begeistert von der Art und Weise, wie sie unterrichteten. Stattdessen gewann sie viel Inspiration beim Besuch von Konzerten, Opern- und Theateraufführungen. Ihre Tätigkeit als Assistentin von Hermann Levi in München hat ihr großen Nutzen gebracht.

Neben der Musik spielte sie gerne Tennis, Golf und war auch eine gute Reiterin. Ethels deutsche Freunde hielten die junge Engländerin für emanzipiert, weil sie alleine ins Restaurant oder abends spazieren ging. Diese Künstlerin besaß eine unbeschreibliche Abenteuerlust, je nach Situation, in der sie sich befand. In den Jahren 1911–1913 engagierte sie sich in der Suffragettenbewegung, was zu ihrem zweimonatigen Aufenthalt im Holloway-Gefängnis führte, aber auch zu dem Musikstück „March of the Women“, einem feministischen Manifest. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges absolvierte sie in Paris eine Ausbildung zur Röntgenassistentin, um die Operationen begleiten zu können.

Obwohl ihre Kompositionen sofortige Anerkennung beim Publikum fanden, musste sie sich durch ein Dickicht männlicher Stereotypen navigieren. In der zweiten Hälfte ihres Lebens begannen bei ihr Hörprobleme. In ihrer Heimat galt es als Nachteil, dass sie sich in Deutschland ausbilden ließ. Und doch weckte Ethel die Neugier von Königin Victoria, die als eine der ersten einige Passagen ihrer Messe in D-Dur hörte. Die Inspiration für dieses Werk kam der Künstlerin nach der Lektüre von „Die Nachfolge Christi“ von Thomas von Kempen. „Aber es war wirklich sehr eigenartig“ – schrieb sie Jahre später – „Sobald ich die Messe vollendet hatte, verließ mich mein tiefer Glaube und kehrte in der Form auch nicht wieder zurück“. Die Erstaufführung dieses Werks fand 1893 in der Royal Albert Hall in London unter der Leitung von Sir Joseph Barnby statt.

Die Erstaufführungen ihrer Kompositionen verdankte die Britin der Unterstützung hochrangiger Damen der Gesellschaft. Es gab unter ihnen Aristokratinnen wie Prinzessin Eugénie, die Gattin von Napoleon III, oder die Gräfin von Bülow. Die Uraufführung ihrer ersten Oper „Fantasio“ im Weimarer Hoftheater 1898 rief in der Presse äußerst unterschiedliche Meinungen hervor. Die Inszenierung ihrer zweiten Oper „Der Wald“ (1902) erschwerte der Burenkrieg in Südafrika, der die europäische öffentliche Meinung gegen England und Engländer aufbrachte. Es war jedoch die erste von einer Frau geschriebene Oper, die auf der Bühne der Metropolitan Opera aufgeführt wurde.

Trotz ihrer homosexuellen Neigungen ließ sich Ethel auf eine Liebesbeziehung mit dem Literaten Henry Brewster ein. Er war mit der Schwester von Elisabeth von Herzogenberg verheiratet, die damals Ethels beste Freundin war. Diese ungeschickte Situation führte zum Bruch mit der Familie von Herzogenberg, was die Komponistin sehr schmerzlich erlebte. Ihre Beziehung zu Henry ging jedoch weiter und wurde kreativ, da Ethel seine Texte in ihren Stücken verwendete. Er arbeitete mit ihr an ihrer dritten Oper „Les Naufrages“ zusammen.

Beim Lesen bin ich immer wieder auf einen neuen „goldenen Gedanken“ gestoßen, den ich im Titel dieser Besprechung zitieren wollte. Die Wahl war schwierig, ich habe mich jedoch entschieden, ein Zitat aus dem letzten, zusammenfassenden Kapitel des Buches zu verwenden: „Musik war für mich Religion, Mathematik, Leidenschaft, Tragödie und Kömedie zugleich, und diese Besessenheit erleichterte mir den Kontakt mit anderen Musikern nicht gerade; wer möchte schon so eine ungestüme, weiße Krähe zur Freundin haben, die ungeladen in das gemütliche, schwarze Nest hineinfliegt!“

Die Freundschaft mit dieser Frau scheint nicht einfach, aber sicherlich interessant und bereichernd gewesen zu sein.

Ethel Smyths Messe in D-Dur können Hamburger und Bremer sowie die Gäste zum 50. Internationalen Frauentag der United Nations erleben. Das erste Konzert findet am 8. März 2025 um 19.30 Uhr in der Laeiszhalle unter der Schirmherrschaft von Frau Dr. Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission statt.

Die zweite Aufführung am 9. März erfolgt im Tabakquartier Bremen, Halle 1, um 17:00 Uhr in der Kooperation mit UN Women Deutschland. Es treten der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor Hamburg und Solisten unter dem Dirigat von Hansjörg Albrecht auf. Das Konzert in Bremen leitet gemeinsam mit ihm die Komponistin und Dirigentin Konstantia Gourzi. Ich darf nur verraten, dass man in diesem Werk „die Paukenschläge aus dem Paradies“ wirklich hören kann – vor allem in Credo und Gloria, das die Autorin als den besten und leidenschaftlichsten aller Sätze ansah und deshalb ans Ende des Werks eingesetzt hat.

Die Lektüre der Memoiren von Ethel Smyth kann Sie auf die Rezeption ihres Meisterwerks sehr gut vorbereiten.

Jolanta Łada-Zielke, 25. Februar 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Ethel Smyth, Strandrecht Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, Premiere am 7. Februar 2025

Buch-Rezension: Ethel Smyth, Paukenschläge aus dem Paradies klassik-begeistert.de, 20. August 2023

Ethel Smyth, The Wreckers (Oper) Konzertante Aufführung Philharmonie Berlin, 25. September 2022