von Kirsten Liese

Foto: Elisabeth Schwarzkopf und Dietrich Fischer-Dieskau, (c) Fayer

In der Welt der Oper finden sich zahlreiche Frauenfiguren, die Stärke in ihrer Liebe, ihrem Mut und ihrer Opferbereitschaft zeigen. Aber selten trifft man auf weibliche Persönlichkeiten, die einen Mann seiner Unzulänglichkeiten derart gewitzt überführen, dass er am Ende auf Knien um Verzeihung bittet. Schon allein damit und natürlich auch mit der Kritik an der Ständepolitik empfiehlt sich Mozarts und Lorenzo da Pontes Figaro als ein zeitlos anmutendes, geniales Stück Theater, vertont mit der denkbar schönsten Musik, und das von den ersten Takten in der Ouvertüre an.

Kaum ist eine hinreißende Arie oder Ensembleszene verklungen, folgt schon die nächste, wobei für mich die beiden Arien der Gräfin „Porgi amor“ und „Dove sono i bei momenti“ zum Schönsten gehören, was überhaupt je komponiert wurde.

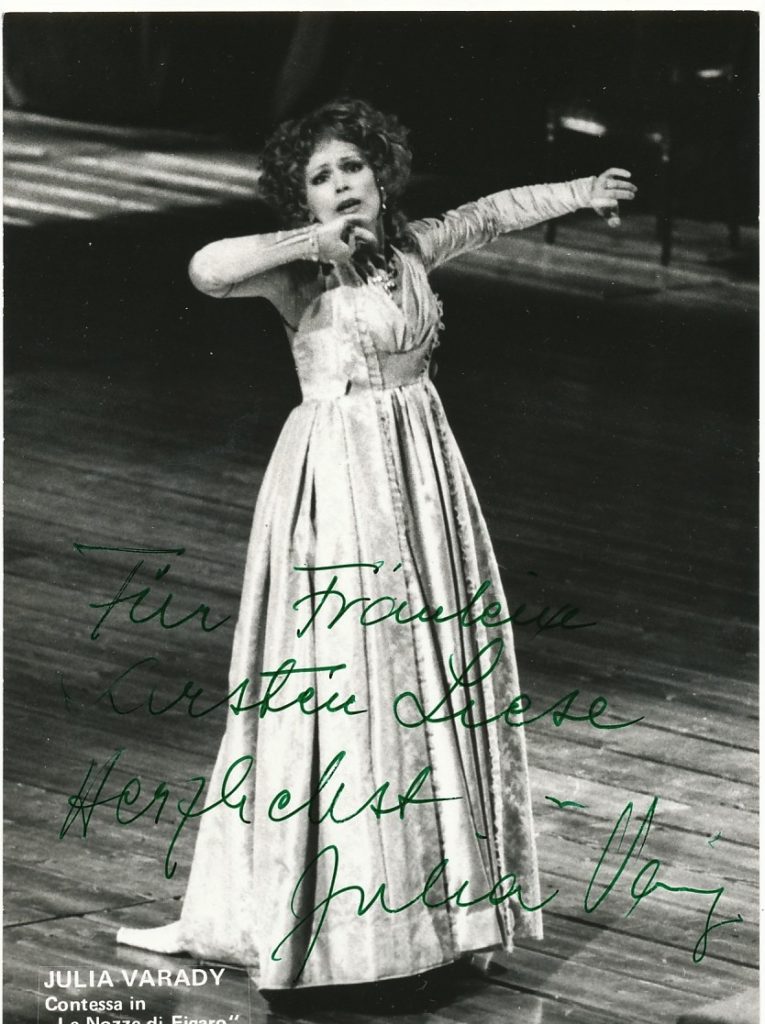

Elisabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz, Lisa della Casa und Julia Varady waren für mich unter allen Gräfinnen, die ich im Laufe von Jahrzehnten hörte, mit ihren luziden, schwerelosen Spitzentönen und genauen Ausdrucksnuancen die vortrefflichsten. Vermutlich sind das aber Details, die nur wenige Kenner wirklich goutieren können. Es sei denn, jemand hat Elisabeth Schwarzkopf auf einer ihrer letzten Meisterklassen in der Villa Schindler dabei erlebt, wie sie Takt für Takt im „Dove sono“ mit einer Elevin durchging, stets im Visier, die Kollegin für den Einsatz ihrer Kopfstimme zu sensibilisieren, von der diese anfänglich zu wenig Gebrauch machte. Aber Schwarzkopf stärkte ihr immer wieder den Rücken, sie hätte sie ja, sie müsste nur daran denken, und schaute immer wieder ins Publikum, um zu unterstreichen, „es hat ja niemand behauptet, dass diese Arie einfach wäre, gell“. Oh nein, sie ist verdammt schwer. Vor allem dann, wenn der Hauptteil bei der Wiederholung nach dem Mittelteil noch leiser gelingen soll.

Unter den zahlreichen Produktionen, die ich auf der Bühne sehen konnte, gefiel mir die Inszenierung von Götz Friedrich in den 1980er Jahren an der Deutschen Oper Berlin am besten. Dies auch deshalb, weil er sich für die Arien der Marcellina und des Don Basilio im vierten Akt stark machte, die meistens gestrichen werden.

Ich habe an die fünf oder sechs Vorstellungen dieser Produktion besucht und durfte vor der Premiere dank eines Bekannten, der damals dem Orchester als Cellist angehörte, sogar eine Probe besuchen. Daniel Barenboim dirigierte und mit Julia Varady als Gräfin, Fischer-Dieskau als Graf, Barbara Hendricks als Susanna und José von Dam als Titelhelden war eine Traumbesetzung an Bord. Das Ensemble spielte hinreißend und bestach mit Charme und Witz. Dieskau war als aufdringlicher Verführer ebenso grandios wie als der verdatterte Gefoppte, der so mancher Finte auf den Leim geht.

Leicht werden diese Ensembleszenen unterschätzt, sie sind im Zusammenspiel ungemein anspruchsvoll und erfordern ein sehr genaues Aufeinander –Hören und Reagieren wie es in vorbildlicher Weise das legendäre Wiener Mozartensemble nach Kriegsende im Theater an der Wien, dem Ausweichquartier der ausgebombten Wiener Staatsoper, vormachte. Wien in der Nachkriegszeit war freilich auch reich bestückt an so vorzüglichen Kräften wie Elisabeth Schwarzkopf, Lisa Della Casa, Sena Jurinac, Irmgard Seefried, Erich Kunz oder Paul Schöffler. Mit den bescheidensten Mitteln in kalten, unbeheizten Räumen machten sie großes Theater, dankbar dafür, spielen zu dürfen. Mit Josef Krips als Dirigenten und Oscar Fritz Schuh als Regisseur standen dem Ensemble zudem zwei Leiter vor, die dem Komponisten den gebührenden Respekt zollten.

Zu den bevorzugten Gesamtaufnahmen in meinem Regal zählt neben den Mitschnitten von Salzburger Festspielaufführungen aus den 1960er Jahren aber auch die vielfach ausgezeichnete unter Karl Böhm, in der sich rundum Sängerinnen und Sänger in ihren Paraderollen versammelten: Neben Gundula Janowitz als Contessa und Dieskau als Conte waren dies der unvergessene Hermann Prey in einer seiner besten Rollen als Figaro, Edith Mathis als Susanna und Tatjana Troyanos als Cherubino.

Ein weiteres herrliche Dokument in Bild und Ton beschert der Figaro-Film von Jean-Pierre Ponnelle, in dem neben Prey und Dieskau Kiri Te Kanawa als Gräfin und die unlängst verstorbene Mirella Freni als Susanna brillieren.

Mit seiner deutlichen Verschlankung des Orchesters Jahrzehnte später überzeugte mich durchaus auch Nikolaus Harnoncourt, der Mozart als ein Krokodil bezeichnete und in seinem Salzburger Figaro 2006 emotionalen Abgründigkeiten noch stärker nachspürte. Die Festspielproduktion war mit Anna Netrebko (Susanna), Dorothea Röschmann (Gräfin), Christine Schäfer (Cherubino), Ildebrando D’Arcangelo (Figaro) und Bo Skovhus (Graf) prominent – und summa summarum – achtbar besetzt, aber die Inszenierung von Claus Guth überzeugte mich nicht. Dies vor allem deshalb, weil Humor in ihr keinen Raum fand. Man fühlte sich eher an ein bürgerliches Drama von Ibsen oder Strindberg erinnert.

Jürgen Flimm wiederum übertrieb es in seinem letzten Figaro an der Berliner Staatsoper in die andere Richtung, seine Produktion kam streckenweise mit zu vielen Slapsticks zu albern daher und blieb auch trotz großer Namen seitens der Sänger musikalisch hinter den Erwartungen zurück.

Den absoluten Figaro-Tiefpunkt markierte für mich eine Inszenierung an der Komischen Oper Berlin, in der Barrie Kosky auf die willkürliche Idee kam, die Partitur mit Klezmer-Musik anzureichern und der Sängerin der Gräfin zumutete, ihr „Porgi amor“ ohne jegliche stimmungsvolle Atmosphäre, eingequetscht in einen Kleiderschrank, anzustimmen. Pardon, aber so könnte ich nicht singen. Das konnte nicht gut gehen. Zudem wackelte es mehrfach zwischen Bühne und Graben in den Ensembleszenen, offenbar wurde zu wenig geprobt.

Die letzte achtbare Produktion, musikalisch engagiert umgesetzt mit dem „Orchestra of the Age of Enlightenment“, sah ich 2016 in Glyndebourne. Da bescherte Regisseur Michael Grandage dem Stück immerhin Rokoko-Charme und hielt gekonnt die Balance zwischen Ernst und Humor. Die Sopranistin Rosa Feola, die mir bis dato noch nicht untergekommen war, prägte sich mir mit ihrem hübschen Timbre als Susanna ein.

Wiewohl ich mich mit der Partitur des Figaro so gut vertraut fühle, dass ich mitsingen könnte, habe ich im vergangenen Sommer in Ravenna doch noch Etliches in Riccardo Mutis Opernakademie über das Stück dazu gelernt. Das ist nun zwar kaum verwunderlich, weil man bei einem so klugen, peniblen Musiker wie Muti immer etwas dazu lernt, aber in diesem Fall waren es besonders spannende Details.

So war mir nicht bekannt, dass die Nadel-Arie der Barbarina „L’ho perduta, me meschina“ am Kompositionsstil Pergolesis orientiert ist, woran sich beispielhaft zeigt, dass die da Ponte- Opern Mozarts ausgesprochen italienische Opern sind. Eine sprachliche Finesse findet sich im langen Finale des vierten Akts. Da ist von dem Grafen als dem „ucellatore“ die Rede. Landläufig übersetzt wird das Wort mit „Vogelsteller“. Natürlich ist damit der Verführer gemeint, dies aber in einer fast frivolen Doppeldeutigkeit, vereint doch das Wort „ucello“ zwei Bedeutungen: den Vogel und das männliche Geschlechtsteil.

Besonderes Augenmerk im Finale verdient zudem der melancholisch eingetrübte Moment von nur vier Takten im Pianissimo vor dem Rausschmeißer, in dem Mozart die scheinbar wiederhergestellte Harmonie Lügen straft. In der Bedeutsamkeit waren sie mir, so oft ich sie gehört hatte, noch gar nicht bewusst.

Im Übrigen staunte ich in Ravenna über die trefflichen jungen Sängerinnen und Sänger, die Muti da um sich versammelte: Vittoria Magnarello (Susanna), Serena Gamberoni (Gräfin), Alessio Arduini (Figaro) und Luca Micheletti (Graf) waren allesamt eine Wucht und um etliches besser als die namhaften Kollegen, die ich zuletzt an renommierten großen Häusern hörte. Elisabeth Schwarzkopf hätte an ihnen ihre Freude gehabt. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Ihren Weg machen werden sie ganz sicher.

Die gebürtige Berlinerin Kirsten Liese (Jahrgang 1964) entdeckte ihre Liebe zur Oper im Alter von acht Jahren. In der damals noch geteilten Stadt war sie drei bis vier Mal pro Woche in der Deutschen Oper Berlin — die Da Ponte Opern Mozarts sowie die Musikdramen von Richard Strauss und Richard Wagner hatten es ihr besonders angetan. Weitere Lieblingskomponisten sind Bruckner, Beethoven, Brahms, Schubert und Verdi. Ihre Lieblingsopern wurden „Der Rosenkavalier“, „Die Meistersinger von Nürnberg“, „Tristan und Isolde“ und „Le nozze di Figaro“. Unvergessen ist zudem eine „Don Carlos“-Aufführung 1976 in Salzburg unter Herbert von Karajan mit Freni, Ghiaurov, Cossotto und Carreras. Später studierte sie Schulmusik und Germanistik und hospitierte in zahlreichen Radioredaktionen. Seit 1994 arbeitet sie freiberuflich als Opern-, Konzert- und Filmkritikerin für zahlreiche Hörfunk-Programme der ARD sowie Zeitungen und Zeitschriften wie „Das Orchester“, „Orpheus“, das „Ray Filmmagazin“ oder den Kölner Stadtanzeiger. Zahlreiche Berichte und auch Jurytätigkeiten führen Kirsten zunehmend ins Ausland (Osterfestspiele Salzburg, Salzburger Festspiele, Bayreuther Festspiele, Ravenna Festival, Luzern Festival, Riccardo Mutis Opernakademie in Ravenna, Mailänder Scala, Wiener Staatsoper). Als Journalistin konnte sie mit zahlreichen Sängergrößen und berühmten Dirigenten in teils sehr persönlichen, freundschaftlichen Gesprächen begegnen, darunter Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf, Mirella Freni, Christa Ludwig, Catarina Ligendza, Sena Jurinac, Gundula Janowitz, Edda Moser, Dame Gwyneth Jones, Christian Thielemann, Riccardo Muti, Piotr Beczala, Diana Damrau und Sonya Yoncheva. Kirstens Leuchttürme sind Wilhelm Furtwängler, Sergiu Celibidache, Riccardo Muti und Christian Thielemann. Kirsten ist seit 2018 Autorin für klassik-begeistert.de .

Meine Lieblingsmusik, Teil 11: „Lulu“ von Alban Berg klassik-begeistert.de

Da „Le Nozze di Figaro“ auch einer meiner Lieblingsopern ist, bin ich auf der Suche nach Kritiken auf diesen Artikel aufmerksam geworden.

Es gibt jedoch einige Punkte darin, die ich nicht unwidersprochen lassen möchte; ich bemühe mich, meine Kritik so sachlich wie möglich zu formulieren.

Bereits zu Beginn heißt es:

„In der Welt der Oper finden sich zahlreiche Frauenfiguren, die Stärke in ihrer Liebe, ihrem Mut und ihrer Opferbereitschaft zeigen.“

Was die Opferbereitschaft angeht, kann man Frauenfiguren, die bis zur Selbstaufgabe an einem Mann hängen, jedoch auch von der anderen Seite sehen, nämlich als Teil einer verklärten patriachalen Ideologie. Ich persönlich sehe keine Stärke darin, derart anhänglich und abhängig zu sein. (Mir fällt spontan keine populäre Oper ein, in der sich ein Mann für eine Frau opfert.)

Weiter heißt es:

„Aber selten trifft man auf weibliche Persönlichkeiten, die einen Mann seiner Unzulänglichkeiten derart gewitzt überführen, dass er am Ende auf Knien um Verzeihung bittet.“

Wobei es äußerst fragwürdig ist, ob dem Grafen seine Unzulänglichkeiten am Ende bewusst werden. Zu viele Dinge sprechen dagegen.

Der Graf wird im Grunde vor allen Bediensteten blamiert, und sein extrem süßlich-schmalziges „Contessa, perdono“ wirkt nach seinem unmittelbaren Wutausbruch davor eher wie ein selbstmitleidiges Gewinsel eines öffentlich Bloßgestellten. Er hofft, dass seine erneute, theatralische Entschuldigung wieder funktioniert.

Und was antwortet die Gräfin? „Più docile io sono e dico di sì.“ („Gelehriger bin ich, und sage ja.“)

Kein „Ich verzeihe dir“, kein „Dir muss man einfach verzeihen“, kein „Mein Herz schlägt für dich“ – sie sagt lediglich „ich sage ja“. Das ist keine liebevolle Antwort, die von Herzen kommt, sondern aus Resignation und Klugheit.

Ein weiteres Detail: sie scheint mit dieser Antwort anzudeuten, dass sie lediglich ja sagt, um zu zeigen, dass sie klüger ist als ihr Mann, der vorher auf das „perdono“ der anderen immer nur mit „Nein!“ antwortete.

Dann heißt es:

„Mit Josef Krips als Dirigenten und Oscar Fritz Schuh als Regisseur standen dem Ensemble zudem zwei Leiter vor, die dem Komponisten den gebührenden Respekt zollten.“

Nein, nein und abermals Nein!

Diese Orchester spielen Mozart auf Instrumenten, für die der Komponist nicht komponiert hat, die er nicht einmal gekannt hat; sie spielen nicht HIP, und nach falschen Noten, was man in diesen Aufnahmen auch deutlich hören kann.

Ein Beispiel: zur Zeit Mozarts waren die Flöten aus Holz, hatten keine Klappen und weniger Bohrungen. Das hatte zur Folge, dass für viele Töne sog. Gabelgriffe verwendet werden mussten, die den Klang der Flöte etwas dumpfer, fahler, gedeckter gestaltete. Genau diese Klänge setzte der Komponist kunstvoll ein, um dem jeweiligen Stück einen bestimmten Klang zu verleihen.

Die moderne Flöte hingegen ist aus Metall, und klingt nicht nur völlig anders, sondern wurde so gebaut, dass sie in jeder Tonart gleich klingt – dadurch beraubt man Mozarts Musik schon mal eines wichtigen Elements; das Gleiche gilt auch für die anderen Holzbläser wie die Oboen oder Klarinetten.

Ein anderes Beispiel: die Blechbläser. Zu Mozarts Zeit waren die Hörner und Trompeten Naturinstrumente, d. h. sie hatten keine Ventile und konnten „nur“ Töne der Naturtonreihe spielen. Diese Instrumente fingen bereits bei niedrigeren Lautstärken an zu schmettern und rauer zu klingen. Auch das ist eine Eigenschaft, die Mozart gezielt einsetzt und die Dynamikanweisungen in seiner Partitur entsprechend anpasst.

Die Ventilhörner und –trompeten jedoch fangen erst bei viel höheren Lautstärken an, diesen rauen, „rasselnden“ Klang zu bekommen. Dadurch hat man nur zwei Möglichkeiten: entweder man befolgt Mozarts Dynamikanweisungen – dann klingen die Instrumente jedoch zu weich und harmlos. Oder man spielt sehr viel lauter, dann stimmt zwar der Klang, die Lautstärkebalance zu den anderen Instrumenten ist jedoch im Eimer.

Die Pauken wurden damals mit Holzschlägeln geschlagen, moderne Orchester benutzen hier jedoch Filzschlägel – aus dem harten, knallenden Paukenschlag ist ein weicher, dumpferer Klang geworden, der besonders in den wilderen Passagen zu harmlos klingt.

Es gibt noch unendlich viele andere Details, die ich nicht alle aufzählen möchte. Doch eines sei noch angeführt: die Tonartencharakteristik.

Dadurch, dass die Instrumente in den unterschiedlichen Tonarten unterschiedlich klangen, hatte jede Tonart einen eigenen Charakter. Es gibt aus den vergangenen Jahrhunderten unterschiedliche Auflistungen der Tonarten, in denen der jeweilige Charakter beschrieben wird. Und Mozart setzte auch diese Charakteristika der unterschiedlichen Tonarten als Ausdrucksmittel für seine Musik ein. Aber davon hört man bei Krips, Böhm und Co. GAR NICHTS, da die dort verwendeten Instrumente diese für diese Musik so wichtigen Dinge nicht transportieren können. Mal ganz davon abgesehen, dass deren Orchesterapparat viel zu groß besetzt ist und der Musik dadurch und durch das ständige süßliche Vibrato der Streicher zusätzlich die Zähne gezogen werden.

Schlimm finde ich auch, wie diese Dirigenten konsequent die Wünsche Mozarts bzgl. der Übergänge der Arien in die Rezitative und umgekehrt missachten. Ein besonders heftiges Beispiel sei hier genannt, nämlich der Übergang von Cherubinos Arie „Non so più“. Mozart notierte den letzten Takt der Arie als ersten Takt des folgenden Rezitativs. Es gibt keine Pause, direkt nach dem letzten gesungenen Ton geht es mit dem Rezitativ weiter. Die Übergänge der anderen Nummern sind wieder anders gestaltet, und man sieht, dass Mozart hier differenziert und die Handlung mal schneller, mal langsamer vorantreibt. Diese Dramaturgie, diese Übergänge werden von den genannten Dirigenten missachtet. Am Ende von „Non so più“ folgt erst mal eine typische längere „Applauspause“, genauso wie in den anderen Nummern.

Von den Rezitativen von so „klugen Dirigenten“ wie Muti und Co. will ich gar nicht anfangen; ab und zu ein paar Akkorde oder Arpeggios auf dem Klavier geklimpert, dazu Rezitativgesang, der sich fast sklavisch an die Noten hält – ein Publikum zu Mozarts Zeit hätte solche „Musiker“ ausgebuht angesichts einer solchen mechanisch runtergeratterten Darbietung. Man erwartete vom Continuo, dass es frei und kreativ improvisiert. Zum Glück wächst das Bewusstsein der heutigen Hörer nach und nach dafür, dass sowas nichts mit Mozart zu tun hat, sondern lediglich mit dem sturen Wiederholen der Fehler früherer Dirigentengenerationen.

Angesichts dessen, dass die Rezensentin den „Rokoko-Charme“ einer Inszenierung lobt und die vorgenannten Themen ihr offenbar gleichgültig sind, finde ich ihren Satz „Vermutlich sind das aber Details, die nur wenige Kenner wirklich goutieren können“ schon ziemlich …. gewagt.

Der „Figaro“ ist eine Oper, in dem ein erwachsener Mann ein 12 jähriges junges Mädchen in ihrem Zimmer aufsucht, um mit ihr intim zu werden. Von einem Grafen, der seine Macht ausnutzt um sich die Mädchen außerhalb des Schlosses gefügig zu machen; Susanne selbst spricht davon, dass er „auf die Jagd“ geht – und Mozarts Musik ist, wenn sie historisch informiert und auf den richtigen Instrumenten gespielt wird, ziemlich wütend und aggressiv. Mit schnörkeliger Rokoko-Tändelei hat diese Oper nichts zu tun, außer man möchte als Regisseur in völliger Verkennung der ernsten Themen und der Sozialkritik den verstaubten Publikumsgeschmack bedienen und konfliktfreie Marmelade servieren.

Schon Beaumarchais schrieb im Vorwort seines „Figaro“: „„Laster, Missbrauch und Willkür ändern sich nicht, sondern verstecken sich unter tausend Formen hinter der Maske der herrschenden Sitten: diese Maske herunterzureißen ist die edle Aufgabe dessen, der sich dem Theater verschreibt.“

Merkatz

Hallo Cherubino,

Sie haben offenbar einen wichtigen Satz in meinem Essay überlesen:

„Besonderes Augenmerk im Finale verdient zudem der melancholisch eingetrübte Moment von nur vier Takten im Pianissimo vor dem Rausschmeißer, in dem Mozart die scheinbar wiederhergestellte Harmonie Lügen straft.“

Daraus geht wohl sehr deutlich hervor, dass mir – und das gerade dank Riccardo Muti! – bewusst geworden ist, dass am Ende der Oper keineswegs Friede, Freude Eierkuchen herrscht.

Dennoch sind die Frauen in diesem Stück den Männern eindeutig überlegen, dies ja auch schon zuvor in dem Moment, in dem der Graf beim Stelldichein gar nicht merkt, dass er die verkleidete Gräfin vor sich hat und im Terzett im zweiten Akt, wo er von den Damen reingelegt wird, immer mal wieder steht der gefoppte Graf als der Dumme da. Und auch Figaro lernt erst von Susanna im ersten Akt, was der Graf eigentlich vor hat.

Zu Ihren Ausführungen zur Historischen Aufführungspraxis: Ich bin da mittlerweile wesentlich flexibler. Noch vor 15 Jahren habe ich mir auch eingebildet, dass insbesondere barocke Meister wie Händel oder Bach nur noch mit alten historischen Instrumenten gespielt werden sollten, mittlerweile höre ich sehr gerne auch wieder alte Karl-Richter-Aufnahmen. Warum? Wir können zwar mit Hilfe von damaligen Methodiken von Matthesons „vollkommenen Kapellmeister“ oder Quantz‘ „Versuch einer Anweisung“ eine Vorstellung von der damaligen Spielpraxis gewinnen, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Wichtigste – wie schon der weise Celibidache sagte – nun mal nicht in den Noten steht: die Musik muss ERLEBT werden. Das wiederum hängt davon ab, ob und wie sich die Interpreten berühren lassen und ob sie transzendieren können, denn nur, wenn sie selbst berührt sind, können Sie andere rühren.

Alle von Ihnen schlecht geredeten Dirigenten – und erst Recht deren Sängerensembles -, seien es nun Muti, Böhm oder Keilberth, haben mich sehr berührt. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gute Aufnahmen von Harnoncourt oder René Jacobs gehört hätte, aber das entscheidet sich für mich jedes Mal neu und ist nicht nur abhängig davon, ob nun ein Spieler eine Traversière oder eine Silberflöte spielt.

So sehr ich Jacobs schätze: Eine Don Giovanni-Ouvertüre, dirigiert von Furtwängler 1953 in der Felsenreitschule, hatte doch eine ganz andere Dramatik. Da kommt der gute René Jacobs, von dem ich hervorragende Barockoperneinstudierungen von Kayser oder Monteverdi gehört habe, nicht heran.

Kirsten Liese, Kulturjournalistin, Berlin

Autorin für klassik-begeistert.de