Foto: Chorégies d´Orange, Rigoletto/forumopera.comi

Ich sehe ihn noch in die Szene hereinhinken: Aldo Protti als missgestalteter Hofnarr. Aber seiner mächtigen Stimme waren keine Hindernisse gesetzt. Ähnliche Gestalten kennen wir als Skulpturen aus dem Salzburger Zwergelgarten:

Sie traten in vergangenen Jahrhunderten bei Hof auch in Komödien auf. Das alles empfinden wir heute zwiespältig. Einerseits wurden auf diese Weise Menschen, die es im Leben schwer hätten, in die Gesellschaft integriert, andrerseits waren sie „homerischem Gelächter“ ausgesetzt. Wie buhlt Rigoletto beim Herzog liebedienerisch um Anerkennung! Gleichzeitig führt er ein moralisches Doppelleben.

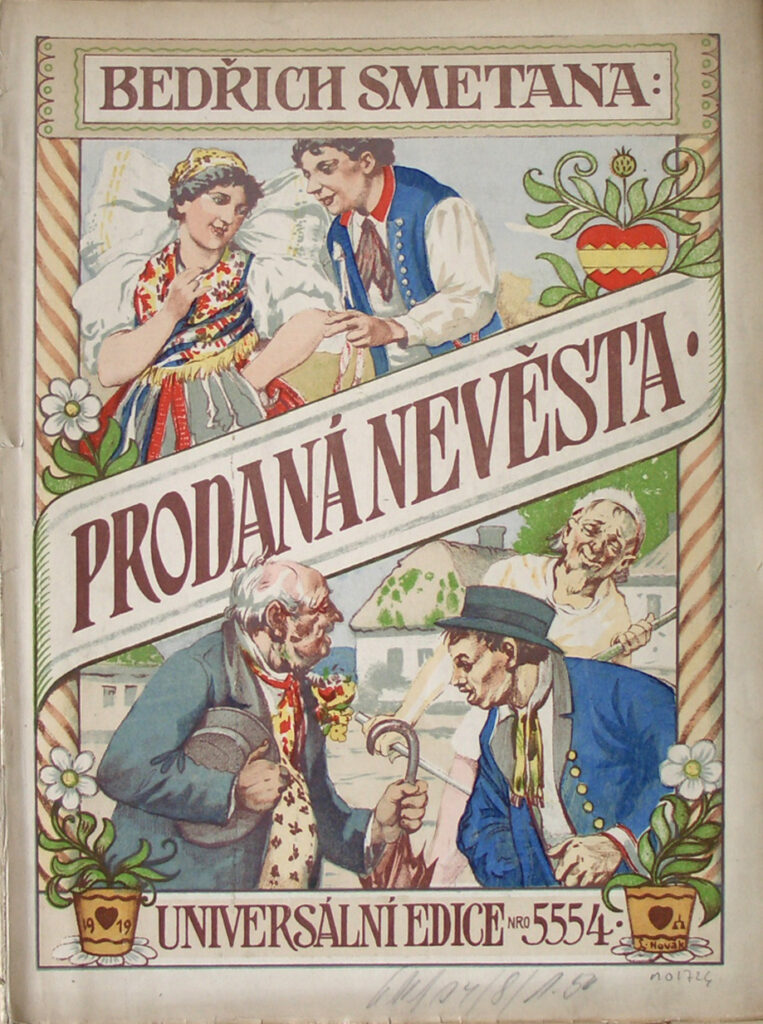

Der sprachgestörte Wenzel aus Smetanas „Verkauften Braut“ wirkt heute nicht mehr so lustig. In einer Rezension war einmal angedeutet, dass die Regie den Wenzel als einen Intellektuellen aufbaute, der in das bäuerliche Milieu nicht hereinpasste. Schade, dass wir diese Version nicht sehen und beurteilen konnten.

Don Curzio muss nicht mehr stottern. In der guten/bösen alten Zeit waren beim Publikum Sprachstörungen sehr beliebt. Beim stotternden Richter im dritten Akt ist ein Ressentiment gegenüber der Obrigkeit offensichtlich. Mozart wollte, dass der Sänger des Don Curzio im Sextett aus ästhetischen Gründen nicht stottert. Doch der irische Tenor Michael Kelly bestand der Einheitlichkeit des Charakters wegen darauf und drohte sonst bei der Uraufführung nicht aufzutreten. Er bekam von Kaiser Joseph II. sogar Sonderbeifall.

Ein Krummer, ein Schwerhöriger, ein Stotterer, das sind die Charaktertenöre in den Erzählungen Hoffmanns. Dass ein Buckliger als Einziger Gefühle bei der Kurtisane Giulietta erweckt, geht ans Herz. Dass im hochmusikalischen Haus Krespel, Mutter und Tochter Sängerinnen, gerade der gehörgeschädigte Diener mit dünner Stimme versucht nachzusingen, hat vielleicht auch seinen Reiz, obwohl eine schwächliche Stimme genügen würde. Dass der Subalterne bei Spalanzani bei seinen wenigen Sätzen stottern muss, mag zwei Gründe haben.

Erstens einen formalen Grund. Alle drei Figuren sollen einheitlich einen Makel aufweisen. Zweitens die Paradoxie, dass gerade ein nicht Sprachgewandter die Aufgabe erhält den Gästen anzukündigen, wohin sie gebeten werden. Nicht notwendig war, als einmal ein Charaktertenor, dessentwegen ich die Vorstellung besuchte und dann von seinem stimmlichen Ausdruck schwer enttäuscht wurde, glaubte noch dazu hinken zu müssen.

Wie der benachteiligte Rigoletto steht auch die blinde Königstochter Jolanthe im Mittelpunkt der ebenfalls nach der Titelfigur benannten Oper von Tschaikowski.

Heilung bestünde, wenn sie sich nach der ihr unsichtbaren Welt sehnen könnte. Wohl hat sie von einem ihr zugetanen burgundischen Ritter unglücklicherweise von einer ihr unbekannten Welt erfahren, dem dafür die Todesstrafe drohen soll, aber diese erscheint ihr zu fremd. Allein die Liebe zu diesem Ritter führt die Sehnsucht nach Heilung herbei. Eine neue, ungeahnte Welt entsteht vor ihren Augen und alle stimmen in ein Loblied auf Gott ein. Wir werden an das Werk des Physikers Josef Tomiska „Physik, Gott und die Materie“ erinnert: Die Welt ist noch ganz anders geartet, als sie unsre Fantasie hervorzubringen vermag. Lotte de Beer deutet hingegen an der Wiener Volksoper dieses von ihr als Familienoper inszenierte Stück als Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen.

Es gibt kurze Rollen, die jedoch für den gesamten Eindruck entscheidend werden können, vor allem, wenn sie den Originalschluss der Oper bilden. In Wikipedia wird im Personenverzeichnis der Oper „Boris Godunow“ die betreffende Partie „Ein Schwachsinniger, Narr“ bezeichnet. In Kloibers „Handbuch der Oper“ steht nur „Ein Schwachsinniger“, in Reclams Opernführer und in Wagners „Das große Handbuch der Oper“ steht „Ein Blödsinniger“. Das sind nicht treffende Übersetzungen des russischen „Jurodiwy“, etymologisch abzuleiten von „urod“ „missgestaltet“ in physischer und psychischer Hinsicht.

Vor der Aufklärung wurden diese Menschen nicht einfach als Behinderte, sondern als Geschöpfe gesehen, die vielleicht näher an Gott heranreichten.

Unter den Neutestamentern wird diskutiert, ob Jesus als Zeichen seiner Erniedrigung von hässlicher Gestalt war. Hätte er dann bei den Kindern Anklang gefunden, wie bei den Synoptikern berichtet? Im Spielplan der Wiener Staatsoper steht dem spezifisch russischen Wort nachgehend: „Ein Gottesnarr“. Ebenso richtig in András Battas „Opera“. Es konnte sich um eine echte geistige Behinderung oder um eine Simulation handeln. Der „Gottesnarr“ oder „Narr in Christus“ ist auf jeden Fall eine exzentrische Figur, ein Außenseiter der Gesellschaft.

Die russisch-orthodoxe Kirche zählt viele „Gottesnarren“ zu ihren Heiligen. Auch Franz von Assisi trägt Züge eines Gottesnarren. Er trägt ein sackähnliches Gewand und umgürtet sich mit einem Strick. Damals eine Ver-rückt-heit, heute ist der franziskanische Habitus eine Heraushebung. Da ist eine Verbindung zu den durchlöcherten Jeans zu ziehen, die beim ersten Aufkommen noch ein Bürgerschreck waren. Paulus schreibt an die Korinther: „Wir sind Narren um Christi willen.“ Das lässt sich weithin deuten. Die Punkband Pussy Riot stellt teilweise, aber nur teilweise eine moderne Fortsetzung dar.

In Bergs „Wozzeck“ erscheint ebenfalls am Ende der vierten Szene des zweiten Akts „Der Narr“ in einem Wirtshausgarten, wo Tanz und Unterhaltung stattfindet und er sich an Wozzeck heranmacht. Wenige Worte nur hat er zu singen: „Lustig, lustig.“ – „Aber es riecht“ – „Ich riech, ich riech Blut.“ Wobei die dafür eingesetzten leichten Tenorstimmen das c´´ bei Blut meistens im Falsett singen. Hier wird auf niederer Ebene als beim Gottesnarren ein unverbildeter Mensch rein von einem ungeklärten Gefühl geleitet.

So wie es seit neuerer Zeit Barbie-Puppen im Rollstuhl gibt, was pädagogischen Sinn ergibt, werden von der Regie Bühnenfiguren ohne inhaltliche Notwendigkeit als disabled auf die Bühne gebracht. Zum Beispiel in der Wiederaufnahme der Andrei Şerban-Inszenierung von „Les Contes d’Hoffmann“ an der Wiener Staatsoper, in der Dapertutto in Venedig im Rollstuhl geführt wird. Im „Freischütz“ an der Hamburgischen Staatsoper musste der junge Bass in der Rolle des alten Erbförsters Kuno sich am Krückstock in spastischen Verrenkungen ergehen.

Lothar und Sylvia Schweitzer, 4. Februar 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Schweitzers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.

Lothar und Sylvia Schweitzer

Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“

Schweitzers Klassikwelt 129: Don Ottavio klassik-begeistert.de, 21. Januar 2025

Schweitzers Klassikwelt 128: Hänsel und Gretel klassik-begeistert.de, 7. Januar 2025