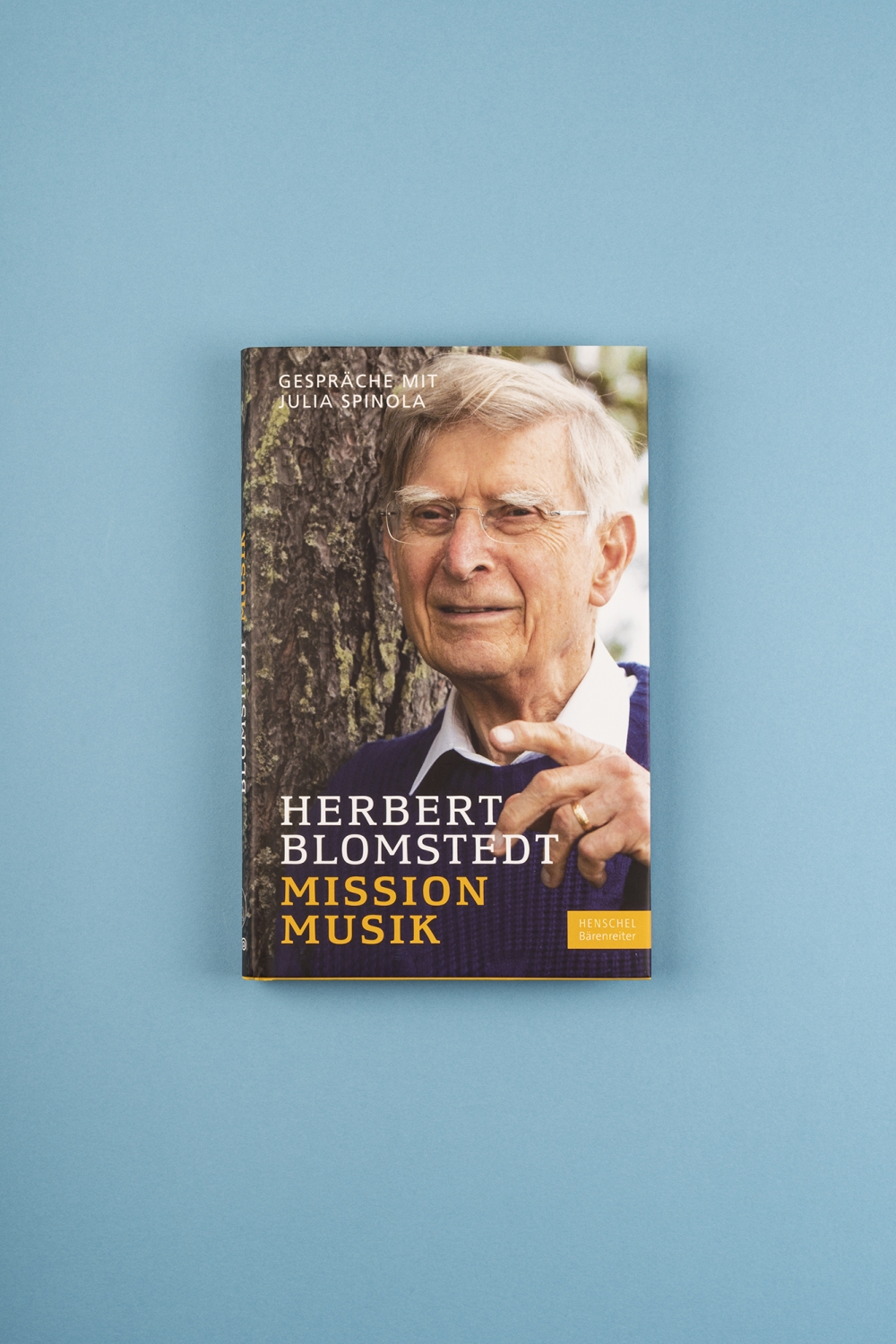

Herbert Blomstedt, Mission Musik. Gespräche mit Julia Spinola. Leipzig: Henschel, 3. Auflage 2025, 200 S. ISBN 978-3-89487-950-1. 26 Euro.

von Julian Führer

Dieses Buch basiert auf Gesprächen des erfahrenen Dirigenten mit der Journalistin Julia Spinola, die ihn bei Konzerten, Proben, Reisen, aber auch in seinen Wohnorten Luzern und Göteborg begleiten und besuchen durfte.

Blomstedt schildert in den Gesprächen seinen Werdegang, seine musikalischen Prägungen und seine lange Karriere. Wichtig waren der von zu Hause mitgegebene Glaube (der auch Blomstedts Proben- und Vorstellungskalender beeinflusst), ein intensives Studium der Geige, aber auch der Orgel. In seinen frühen Jahren erlebte er noch Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler und entsprechend einen ganz anderen Aufführungsstil, als er heutzutage meist gepflegt wird.

Bei der Frage nach der „richtigen“ Interpretation äußert sich Blomstedt, der in frühen Jahren auch an kritischen Partitureditionen mitgewirkt hat, dezidiert: Der Notentext ist die Grundlage; er muss sehr genau genommen werden, gerade was Tempo, Phrasierung und Dynamik angeht. Gleichzeitig wird die Partitur erst bei der Aufführung zu sprechender, lebendiger Musik und muss also stets interpretiert werden. Die von ihm noch erlebte ältere Dirigentengeneration konnte oft nur auf unzureichende Ausgaben zurückgreifen, wohingegen heute zumindest bei einigen Komponisten eine ganz andere Grundlage besteht. Beethovens Metronomangaben sind in der Tat sehr schnell und mögen zu seiner Zeit als unspielbar gegolten haben; für Blomstedt sind sie heute aber technisch machbar und sollten entsprechend auch umgesetzt werden, selbst wenn Beethoven seine Werke so möglicherweise nie erlebt hat.

Besonders am Herzen liegen Blomstedt neben Johann Sebastian Bach, Beethoven und Anton Bruckner die Werke skandinavischer Komponisten, die weiter südlich oft wenig oder kaum gespielt werden. Jean Sibelius und Carl Nielsen haben es inzwischen ins erweiterte Repertoire geschafft, aber auch über Franz Berwald und Wilhelm Stenhammar erfährt man in diesem Buch einiges.

Reizvoll sind Blomstedts Schilderungen über die verschiedenen Orchester und Orchesterkulturen, die er im Laufe der Jahrzehnte erlebte. Mitunter schimmert recht deutliche Kritik an seinen jeweiligen Vorgängern durch (beispielsweise beim Leipziger Gewandhausorchester), doch kann er im Gespräch immer wieder plausibel begründen, inwiefern er durch kontinuierliche Arbeit mit den ihm anvertrauten Orchestern deren spezifischen Klang und die jeweils eigene Spielkultur schärfen konnte. Die Seiten zur Dresdner Staatskapelle, die er von 1975-1985 leitete, sind hier besonders zu empfehlen. Die DDR-Führung zahlte ihm übrigens hauptsächlich Ostmark, was bei einer Familie im Westen aus wirtschaftlicher Perspektive sicherlich ein Verlust war.

Die Gespräche sind eine Fundgrube an Anekdoten, aber auch eine Erklärung für manch grundsätzliche Entscheidungen: Blomstedt begründet seine Distanz zu Schostakowitsch oder seine Vorliebe für Haydn und Mozart, wenn ein Orchester zu lange in der großen Spätromantik geschwelgt hat und erst einmal an seiner Intonation arbeiten sollte. Im Laufe eines langen Lebens haben sich auch Perspektiven gewandelt, so dass sich Blomstedts Beethoven in der neueren Einspielung anders anhört als vor mehreren Jahrzehnten. In den letzten Jahren war Blomstedt international auch viel mit Bruckner zu hören, und im letzten Kapitel wird schon sein hundertster Geburtstag geplant.

Das Buch liest sich ausgesprochen flüssig – journalistischer Stil im besten Sinne. Und doch geht es um Schlagtechnik oder um Mendelssohns Bachrezeption. Das Buch erscheint heute um ein Kapitel erweitert in dritter Auflage (was eigentlich die Gelegenheit gewesen wäre, den Druckfehler im allerersten Satz zu korrigieren). Ein sympathischer Beitrag und ein aufschlussreiches Werk, dem man ein breites Publikum wünscht.

Julian Führer, 11. Juli 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Buchbesprechung: Danuta Gwizdalanka: „Der Passagier“ klassik-begeistert.de, 12. Februar 2025