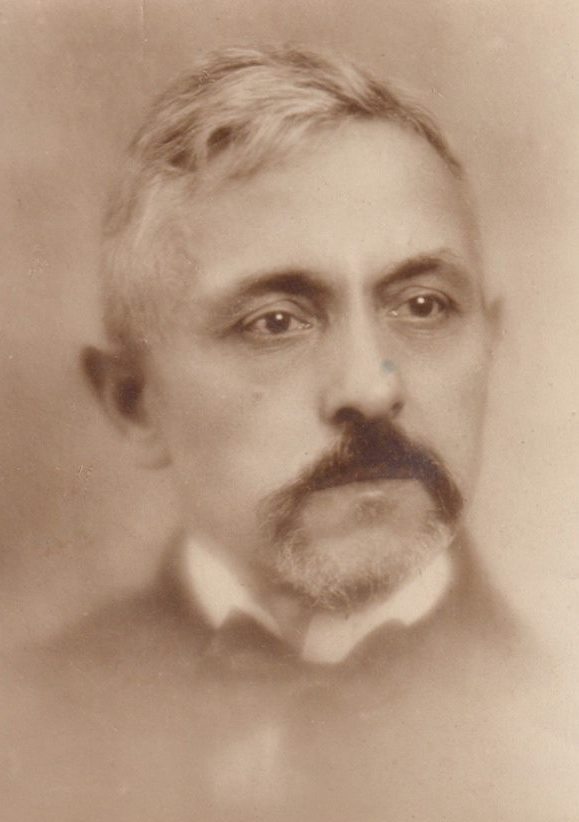

Foto: https://florentschmitt.com/florent-schmitt-french-composer/

Kritisieren kann jeder! Aber die Gretchenfrage ist immer die nach Verbesserung. In seiner Anti-Klassiker-Serie hat Daniel Janz bereits 56 Negativ-Beispiele genannt und Klassiker auseinandergenommen, die in aller Munde sind. Doch außer diesen Werken gibt es auch jene, die kaum gespielt werden. Werke, die einst für Aufsehen sorgten und heute unterrepräsentiert oder sogar vergessen sind. Meistens von Komponisten, die Zeit ihres Lebens im Schatten anderer standen. Freuen Sie sich auf Orchesterstücke, die trotz herausragender Eigenschaften zu wenig Beachtung finden.

von Daniel Janz

In der Klassischen Musik gibt es viele Versionen von Salomes Geschichte. Aus der Bibel ist diese Figur besonders durch ihre ungünstige Rolle beim Todesurteil gegen Johannes den Täufer bekannt. Unter den Komponisten, die sich ihr widmeten, sind Größen, wie Richard Strauss, Jules Massenet und Alexander Glasunow. Aber auch heute vergessene Künstler, wie Johann Joseph Fux, Victor Heinisch, Antoine Mariotte und Mel Bonis setzten ihr musikalische Denkmäler. So auch der zumindest in Deutschland völlig unterrepräsentierte Komponist Florent Schmitt, der ein psychologisch faszinierendes Portrait über Salomes Geschichte schuf.

All diese Werke unterstreichen verschiedene Charakterzüge. Vergleiche sind auch deshalb so interessant, weil es stets etwas Neues zu entdecken gibt. So auch bei Florent Schmitt. Seine Komposition existiert sowohl als Ballettversion für kleines Orchester, als auch neu arrangiert und gekürzt für Sinfonieorchester. In der Tat fand dieses Werk unter Zeitgenossen große Befürworter – darunter Strawinsky, der die Feinheit und Sensibilität des 1913 uraufgeführten Balletts sehr schätzte.

Gleichzeitig aber ging Schmitts Ballett in den Wirren seiner Zeit gnadenlos unter. Es ist Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Strawinsky selbst dafür verantwortlich gewesen sein könnte. Denn nur 2 Wochen vor der Uraufführung von „la Tragédie de Salomé“ versetzte er ganz Paris mit der Skandalaufführung seines „Sacre du printemps“ im Aufruhr. Es wird angenommen, dass das Publikum danach für das bedeutend bravere Werk von Schmitt nicht mehr offen gewesen sei.

Ein weiterer Grund für dieses Vergessen könnte aber auch sein, dass Schmitts Salome-Version erheblich von der Bibelvorlage abweicht. So stellt er sie nicht als Werkzeug ihrer Mutter in einer Verschwörung gegen Johannes den Täufer dar. Stattdessen charakterisiert Schmitt sie als junges, unschuldiges Naivchen voller Sinnlichkeit und Erotik in einer Abfolge unglücklicher Verstrickungen, die letztendlich den Untergang aller zur Folge hat.

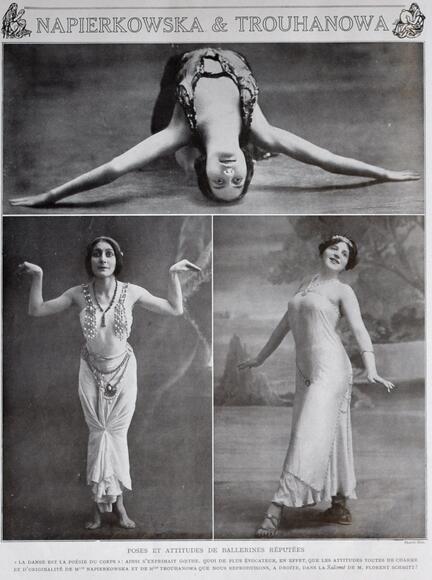

Bereits die Ballettversion mit fast 60 Minuten Länge zeichnet in 7 Bildern ein Werk mystischer Schönheit, indem sie Salomes Tänze ins Zentrum stellt. Bei Schmitt sind diese weniger Mittel zur Verführung von König Herodes, sondern Vermittler von Dramaturgie und Salomes eigener Tragik. Ihr Anteil an der Ermordung von Johannes dem Täufer wird zwar erheblich reduziert. Dafür manifestieren sich durch sie aber die menschlichen wie übernatürlichen Reaktionen darauf auf der Bühne.

https://www.youtube.com/watch?v=fmRCZQ2vID4

Noch eingängiger durch die Straffung auf etwa 25 Minuten Musik und den volleren Klang eines großen Sinfonieorchesters erscheint aber die deutlich später entstandene Orchesterfassung. In ihr ist beispielsweise die Einleitung fast halbiert, mehrere Tänze und auch Teile der Überleitungen fehlen. Diese Straffung rückt das Programm auf Kosten von Salomes Tänzen noch mehr in den Fokus. Für den Konzertbetrieb ist diese Version sicher geeigneter, wenngleich die längere Ballettversion spannender ist.

Die Geschichte beginnt im Ballett mit Johannes dem Täufer. Im Thronsaal von König Herodes Antipas begegnet er dessen neuer Ehefrau Herodias – ehemals Frau von Herodes’ Bruder. Dieser neuen Eheschließung kann Johannes als Mann Gottes nicht zustimmen, was zu Spannungen führt. Musikalisch fallen hier zweier Themen auf: Einerseits eine von Spiritualität getragene Melodie im Englischhorn, die sich aufs ganze Orchester ausweitet. Und eine durch Hörner und Harfen vibrierende Figur, die in ihrer Unschuld und Sinnlichkeit für Salome stehen dürfte, als sie hinzustößt.

Angetrieben von ihrer Mutter führt Salome ihren ersten Tanz aus: den Tanz der Perlen. Musikalisch nimmt er bruchartig rasant Fahrt auf und steigert sich in fast schrille Ausrufe der Holzbläser, bevor die Geigen angetrunken vor sich hinschaukeln. In der Ballettversion endet dieser Tanz so unverhofft, wie er begonnen hat und führt wieder zurück in das Englischhornsolo vom Beginn, bevor prächtig stampfend von Kontrabässen und Posaunen begleitet alle Beteiligten zu einem Bankett aufbrechen. Hier folgt der Tanz des Pfaus, der in der Orchesterversion genauso fehlt, wie der nachfolgende Schlangentanz, bei dem Salome mit zwei giftigen Kobras hantiert.

Obwohl Feierlaune und Tänze überwiegen, scheint dieses Treiben nicht nur Johannes dem Täufer, sondern auch den Naturgewalten zuwider zu sein. Sowohl in Ballett- als auch Orchesterversion zieht Sturm vom angrenzenden toten Meer auf. Um davon abzulenken, geht Salome in den robusten Tanz des Bogenschützens über. Doch die Ablenkung, die in der Orchesterversion ganz fehlt, dauert nur kurz an. Aus der Tiefe des toten Meeres erklingt das Lied Aischas und kündigt Unheil an. Schließlich beginnt ein Gewitter, das Salome zum Tanz des Blitzes verleitet.

Hier finden sich auch die größten Unterschiede. Denn während im Ballett der Tanz der sieben Schleier folgt, bringt die Orchesterfassung eine eigene, anscheinend extra hinzukomponierte Phrase. Salome tanzt jedenfalls derart lasziv, dass Herodes schließlich nach ihrem Kleid greift und es ihr vom Körper zieht. Johannes der Täufer springt daraufhin auf, um sie mit seinem Mantel zu bedecken, was den König zu einer verärgerten Geste verleitet. Seine Frau deutet diese Geste absichtlich falsch und ruft den Henker, der kurz darauf den abgeschlagenen Kopf von Johannes präsentiert.

Entsetzt von diesem Anblick greift Salome das Haupt von Johannes dem Täufer und wirft es ins tote Meer, welches sich augenblicklich blutrot färbt. Nun beginnt der Sturm regelrecht zu tosen. Immer wieder wird der abgeschlagene Kopf von Johannes dem Täufer angespült. Wie durch ein Gottesurteil beginnt die Erde zu beben. Salome beginnt den Tanz des Schreckens, während unter ihren Fußen der Boden aufbricht. Begleitet von speiender Lava und tosendem Donnern stürzt der gesamte Palast schließlich in sich zusammen und begräbt alle seine Bewohner.

Was Florent Schmitt mit diesem Werk hinterlassen hat, ist nicht weniger, als eine Jahrhundertkomposition. Egal, ob in der ausführlicheren (und meiner Meinung nach spannenderen) Ballettversion oder der kürzeren und dafür gradlinigeren Orchesterversion – dieses Werk hat eigentlich das Zeug zum ewigen Klassiker. Und tatsächlich soll es sich in Frankreich inzwischen auch zu einem solchen gewandelt haben. Eine Entwicklung, die sich in Deutschland gerne auch vollführen dürfte. Denn als Ergänzung zum Standardrepertoire unserer Konzerthäuser wäre dies ein echtes Juwel, das nur darauf wartet, das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Daniel Janz, 1. Februar 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Daniels vergessene Klassiker 42: Arvo Pärt klassik-begeistert.de, 19. Januar 2025

Daniels vergessene Klassiker 41: Brahms „5. Sinfonie“ klassik-begeistert.de, 5. Januar 2025

Daniels vergessene Klassiker 40: Elfrida Andrée klassik-begeistert.de, 24. November 2024