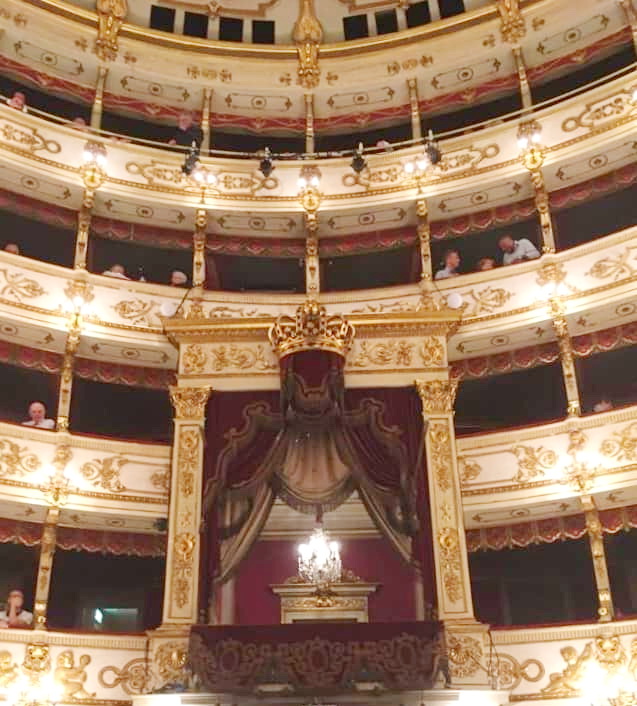

Teatro alla Scala, Milano, 18. Februar 2020

Giuseppe Verdi, Il Trovatore

Foto: © Andreas Schmidt

von Charles E. Ritterband

Alvis Hermanis‘ Salzburger Inszenierung des „Troubadours“ (2014) wird jetzt an der Mailänder Scala gegeben – mit begeistertem Applaus für die durchwegs hervorragenden Sänger und vereinzelten Missfallenskundgebungen für die ziemlich ausgefallene Inszenierung.

Der lettische Regisseur und Schauspieler Hermanis hat mit der Verlagerung des dramatischen Geschehens in Verdis Oper in eine Pinakothek voll von überdimensionierten Alten Meistern das übliche Troubadour-Klischee von Festungswällen, Kloster und Zigeunerlager erfolgreich umschifft – aber zugleich das Opernpublikum vor intellektuelle Herausforderungen gestellt, oder, anders gesagt, bei diesem einige Verwirrung gestiftet. Denn pausenlos fahren da formatfüllende Stellwände mit den Reproduktionen riesiger Ölgemälde, von Tizian über Botticelli, Raffaello bis Leonardo da Vinci, quer über die Bühne spazieren – es tut sich also im Hintergrund immer etwas und man fragt sich, zumindest anfänglich: Wozu eigentlich?

Die ununterbrochene Beschäftigung des Auges mit den prachtvollen Gemälden lenkt ab – von den Protagonisten und vor allem von der Musik, von den sängerischen Höchstleistungen. Wo das Auge derart gefordert ist, kommt das Ohr mit dem Hören kaum noch mit. Deshalb wird es in dieser Inszenierung nie langweilig – aber man geht ziemlich erschöpft in die Pause. Die Synthese von Renaissance und 21. Jahrhundert war wohl gut gemeint – ganz plausibel ist sie jedoch nicht.

Nach dieser wird denn auch die anfänglich eher willkürlich wirkende Auswahl der ständig hinter den Sängerinnen und Sängern vorbeifahrenden Gemälden plausibel: Madonna mit Kind widerspiegelt die Mutter-Sohn-Beziehung zwischen dem Troubadour und der Zigeunerin Azucena, Amor und umschlungene Liebespaare haben die unglückliche Liebe zwischen dem Troubadour und Leonora zu verkörpern. Soweit alles klar. Und am Ende, als klar wird, dass sich die Liebenden doch nicht kriegen und sich alles in allgemeinem Mord und Selbstmord auflöst, fahren besagte Stellwände kahl und bilderlos über die Bühne – dort wo die Gemälde waren, sind nur noch die verblassten Abdrücke auf der roten Tapete zu sehen. Und die nunmehr nutzlosen Bilderrahmen werden von Bühnenarbeitern achtlos und geräuschvoll auf einen Haufen geworfen und zwei übrig gebliebene Bilder lieblos irgendwie (nämlich auf dem Kopf) hingestellt. Hier wird die Kunstmuseum-Symbolik konsequent zu Ende geführt.

Eine heitere Note erhält das Ganze, wenn die Vorgeschichte der komplizierten Handlung von einem Museumsführer einer in lockerer Sommerkleidung gewandeten und teils mit Audio-Guides ausgerüstete Gruppe von Touristen (der Chor) erläutert wird. Und wenn Leonora in der eher unvorteilhaften blauen Uniform einer Museums-Aufseherin aufzutreten hat – man erinnert sich an Anna Netrebko, die seinerzeit in Salzburg dieselbe unerotische Verkleidung auf sich zu nehmen hatte.

Irgendwie verwandeln sich dann die T-Shirt-Museumstouristen in stilvoll weinrot gewandete Renaissance-Figuren; die männlichen Hauptdarsteller durften immer in diesen doch ziemlich kleidsamen Kostümen auftreten und mussten sich nicht in die engen Uniformen biederer Museumswärter zwängen, wie die weiblichen Hauptdarstellerinnen. Ein Fall eklatanter Geschlechterdiskriminierung auf offener Bühne? Ganz schlimm wurde es in dieser Hinsicht, wenn, einer obskuren Gesetzmäßigkeit folgend, eine der beiden Hauptdarstellerinnen jeweils vor dem Aktschluss auf der lederüberzogenen Sitzbank dieses Bühnen-Kunstmuseums zusammenbrechen musste: Frau bricht zusammen – Vorhang fällt.

Musikalisch wurde die Aufnahme dieser Salzburger Inszenierung ins Repertoire der Mailänder Scala allerdings zum unbestreitbaren Erfolg. Nicola Luisotti dirigierte das hervorragende Orchester der Scala mit großer Einfühlsamkeit und Musikalität und ließ diesen auf Verdis Musik perfekt eingespielten Klangkörper subtil hinter den Sängern zurücktreten, wenn dies erforderlich war. Die Stars des Abends waren die Weltklasse-Leonora der aus Kiew stammenden Sopranistin Liudmyla Monastyrska und der Troubadour des (bereits in Salzburg in dieser Rolle zu hörenden) italienischen Tenors Francesco Meli.

Monastyrska schwebte gleichsam mit ihrer vollkommenen Stimmbeherrschung über dem Geschehen, sie vereinte samtenes, farbenreiches Timbre mit äußerster Präzision wenn sie die Koloratur-Passagen dieser diffizilen Partie in Angriff nahm. Francesco Meli sang den Manrico in heldischem Ton, mit eleganten Legati und geschickt eingesetzter Dynamik in den Pianissimo-Bereichen (weniger beeindruckend in den Passagen, die seine ganze Stimmkraft forderten) ganz hervorragend, charaktervoll und differenziert – allerdings ohne sein tenorales Timbre voll zum Einsatz zu bringen.

Der italienische Bariton Massimo Cavaletti verlieh dem rachsüchtigen Grafen Luna ein durch und durch glaubwürdiges Profil; vor allem in den subtilen Passagen erhielt seine Stimme eine samtene, und doch zugleich sehr maskuline Qualität. Grandios schließlich die Azucena der litauischen Mezzo-Sopranistin Violeta Urmana – starke, ja dominierende Bühnenpräsenz, spannungsreiche Dramatik und überragende stimmliche Qualitäten mit dunklem, geheimnisvollen Timbre.

Dr. Charles E. Ritterband, 19. Februar 2020, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Musikalische Leitung: Nicola Luisotti

Inszenierung: Alvis Hermanis

Il Conte di Luna: Massimo Cavaletti

Leonora: Liudmyla Monastyrska

Azucena: Violeta Urmana

Manrico (Il Trovatore): Francesco Meli

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala