Foto: Aida 2022, Piotr Beczała und Elena Stikhina © Ruth Walz, SF

Salzburger Festspiele 2022

Großes Festspielhaus, 12. August 2022

Giuseppe Verdis „Aida“ (Wiederaufnahme von 2017)

von Dr. Klaus Billand

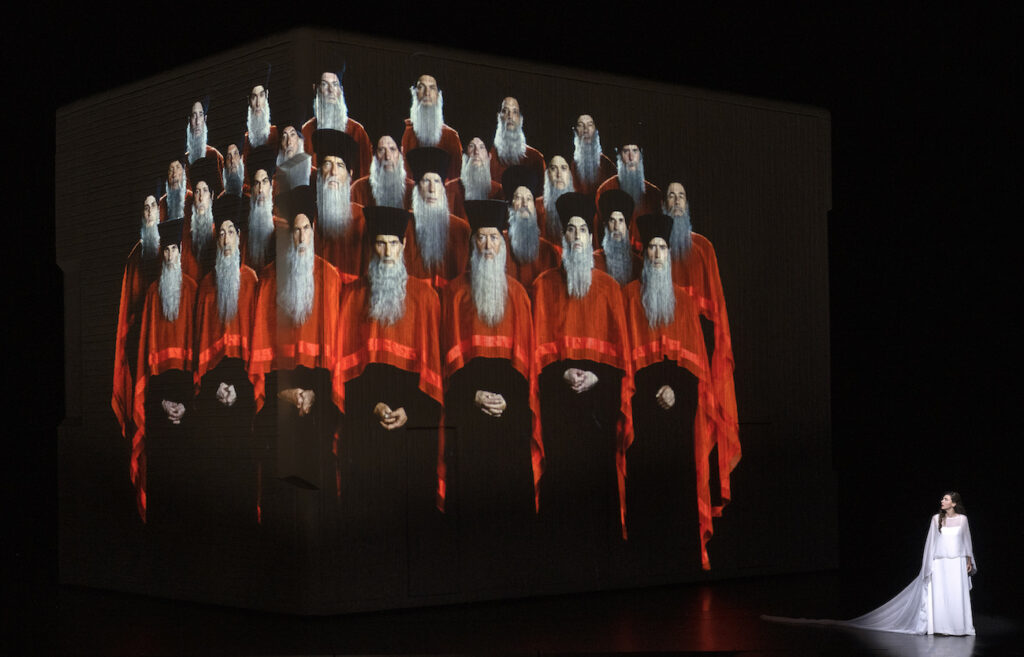

Als bei den Salzburger Festspielen 2017 die Foto- und Filmkünstlerin Shirin Neshat mit Giuseppe Verdis „Aida“ ihre erste Oper überhaupt inszenierte und auch noch nicht allzu viele Opern zuvor gesehen hatte, hielt sie sich auch aus diesen Gründen mit einer artikulierten Interpretation im Hinblick auf ihr Anti-Kriegs- und Unterdrückungsverständnis zurück. Ihre zentralen künstlerischen Medien Foto und Film kamen damals noch kaum zum Einsatz. Das Bühnenbild von Christian Schmidt im wenig variierendem Licht von Felice Ross wurde von dem auch jetzt wieder zu sehenden großen weißen und bisweilen rotierenden zweigeteilten Quader bestimmt, in dem die staatlichen ägyptischen Autoritäten Stellung zur Auseinandersetzung mit den Äthiopiern beziehen und ihre Ratssitzungen abhalten.

Diesmal lag der Regisseurin aber mehr daran, die Auswirkungen der Macht von Religion und Regierung auf einzelne Menschen zu zeigen und wie diese Autoritäten das Schicksal von Menschen bestimmen, ohne dass diese eine Wahl hätten, dem zu entgehen. Damit ist das Thema natürlich hochaktuell. Neshat sieht den Stoff der „Aida“ vornehmlich aus der Brille ihrer Flucht aus dem Iran schon mit 20 Jahren in den 1990ern. Sie ist seither nicht mehr in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie lebt in den USA, unterstreicht aber im Gespräch mit der Dramaturgin Yvonne Gebauer, dass sie sich dort noch nicht voll integrieren konnte, gleichzeitig aber unter einer immer größer werdenden Entfremdung zu ihrer Familie im Iran leidet. So will sie diese „Aida“ zwar nicht autobiografisch verstanden wissen, wohl aber aus einer persönlichen Warte mit einer gewissen Distanz und, wie nun in der Überarbeitung schnell deutlich wird, mit einer ästhetisch-mystischen Überhöhung. Dabei steht für sie das Schicksal der Frauen klar im Vordergrund.

Dennoch liegt der Schwerpunkt auch bei ihrem Remake auf der Optik und nicht auf einer auch dramaturgisch nachvollziehbaren Darstellung der Grausamkeiten vom Krieg, religiöser Bestimmung und Unterdrückung. Neshat scheint eben in erster Linie Wert zu legen auf optisch ansprechende Bilder und eine bisweilen fast aseptisch reine Visualisierung dessen, was sie als Krieg, religiöse Dominanz und Unterdrückung bezeichnet. Schon die Kostüme von Tatyana van Walsum vermitteln diesen Eindruck. Bis auf das für die Sklavin Aida stimmige kleine Schwarze könnten sie alle aus einem hippen Outlet stammen. Sogar der besiegte Amonasro trägt eine Kombination in weiß-schwarz, die einem Smoking ähnelt. Die äthiopischen Gefangenen mit Schriftsätzen auf ihren entblößten Rücken vollziehen unterdessen rhythmische Bewegungen, ebenso wie einmal eine Gruppe von versklavten Frauen im Tschador, die dabei gezeigt wird, wie sie die für sie offenbar als Heilige angesehene Aida – wohl für ihre Befreiung – anbeten. Völlig unverständlich muss bleiben, dass Amonasro am Ende der Szene von einem ägyptischen Soldaten der Hals durchgeschnitten wird und er im Nil-Akt folgerichtig auf einem Katafalk hereingetragen wird, dann aber wieder zu vollem Leben erwacht…

Die Videos zeigen nun das Meer, nicht den Nil, wahrscheinlich weil nur über das Meer eine Flucht nach Europa möglich ist. Mehrere Frauen sind auf einem sich in der Ferne verlierenden Boot zu sehen. Dabei sitzen in der Realität meist fast ausschließlich Männer in den Boten. Man denkt sofort an Lampedusa. Selbst Radamès und Aida blicken im Finale aus ihrem tödlichen Gefängnis noch aufs Meer. Damit soll man sehen, „wie es dem menschlichen Geist gelingen kann, die physische Existenz zu überwinden und sich auf diese Weise der Gewalt der Mächtigen zu entziehen.“ Das findet Shirin Neshat „wundervoll und optimistisch“. In der Theorie des Regieansatzes mag das schon stimmen, so recht verständlich vermittelt es ihre Überarbeitung nicht. Schade auch, dass sie den auch eine gewisse Mystik vermittelnden Wellenschlag des nächtlichen Nils im Nil-Akt der Premierenserie durch grelle vertikale Lichtbalken ersetzt hat. So schwankt die Inszenierung letztlich unentschlossen zwischen dem offensichtlichen Bedürfnis der bildenden Künstlerin, „schöne“ Bilder zu zeigen und ihrem Wunsch, die Brutalität von Unterdrückungsmechanismen darzustellen, hin und her. Da die dafür erforderliche Theaterpranke fehlte, ging dieser Spagat nicht auf.

Dafür gab es fast nur Wonne bei den Sängern. Bis auf Roberto Tagliavini als stimmstarker und aggressiver König sowie Luca Salsi als schönstimmiger und eindrücklicher Amonasro waren alle Rollen gegenüber 2017 neu besetzt. Elena Stikhina, die 2014 die Competizione dell’Opera in Linz gewann und unter vielem anderen in Salzburg schon die Medea sang, verkörperte die Titelrolle und zeigte ein facettenreiches Bild der Aida – einerseits die sich um ihr Vaterland sorgende Sklavin der Amneris und andererseits die von glutvoller Liebe erfüllte Frau. Stikhina wusste diese Facetten mit ihrem wohl timbrierten Sopran in jeder Lage bestens zu meistern. Der Tenor Piotr Beczała sang den Radamès mit großer Intensität und Bestimmtheit. Er spielte auch das gespannte Verhältnis zwischen den beiden Frauen sehr gut, wenngleich die Personenregie weiterhin doch etwas im Argen lag, aber schon besser als 2017 war.

Als ein ganz großer Gewinn für diese „Aida“ erwies sich Ève-Maud Hubeaux, die eine elegante und sehr souverän agierende Amneris spielte, die gleichwohl ihr Missgeschick, ihre Liebe von Radamès nicht erwidert zu bekommen, nicht verbergen kann. Ihr voller Mezzo mit großem Nuancenreichtum und guter Attacke passt perfekt zu der Rolle, mit der sie den beiden ersten Protagonisten auf Augenhöhe entgegen trat. Und dann war Erwin Schrott sicher eine Luxusbesetzung des Ramphis, den man von ihm wohl nicht unbedingt erwarten würde. Aber er machte das ausgezeichnet. Riccardo Della Sciucca war ein guter Messaggero, und die Teilnehmerin aus dem Young Singers Project, Flore Van Meerssche, sang gefühlvoll die Sacerdotessa.

Diesmal dirigierte Alain Altinoglu die wieder exzellent spielenden Wiener Philharmoniker. Shirin Neshat meinte, dass er ihnen etwas mehr Freiheit gebe als Riccardo Muti 2017. Wichtig dabei sei für sie auch, dass Altinoglu zwar in Brüssel lebt, aber armenischer Abstammung ist und somit auch eine schmerzhafte Geschichte habe. Altinoglu dirigierte das Stück jedenfalls mit großem Elan und dennoch gutem Gespür für die Zwischentöne. Besonders offenbar wurde das im Nil-Akt. Glänzend wieder die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor unter der Leitung von Huw Rhys James.

Insgesamt war es ein beeindruckender Abend im Großen Festspielhaus, wenngleich auch diese leicht veränderte Lesart der „Aida“ keine wirklich neuen Maßstäbe setzen konnte. Am Ende gab es großen Applaus für alle Mitwirkeden und die Regisseurin, die nach dieser Premiere aber auch wieder ein paar Buhrufe entgegen nehmen musste.

Dr. Klaus Billand, 3. September 2022, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Giuseppe Verdi, Aida, Abschluss der italienischen Opernwochen, Staatsoper Hamburg, 8. April 2022

Giuseppe Verdi, Aida, Christian Thielemann Semperoper Dresden, 9. März 2022