Das Floß der Medusa von Théodore Géricault © public domain

Henzes Musik lässt mich zusammenzucken, bohrt sich in mich hinein, wenn die Lebenden sterben und sich ihres Schicksals gewahr werden. Am eindringlichstem vermittelt mir das Georg Nigl als Chronist Jean-Charles, der das rettende Schiff sichtet und auf das Floß aufmerksam macht. Er ist der letzte der stirbt auf dem Floß der Medusa. Mit einem furiosen Fortissimo rammt das Orchester die Tragik, die Niedertracht, die Ungerechtigkeit der Welt in mich hinein und ermutigt mich zugleich, mich dagegen aufzulehnen.

Das Floß der Medusa (1968/1971/1990 Änderung des orchestralen Schlusses)

Oratorio vulgare e militare für Sopran, Bariton, Sprechstimme, gemischten Chor und Orchester

Komposition Hans Werner Henze

Libretto Ernst Schnabel

La Mort Kathrin Zukowski

Jean-Charles Georg Nigl

Charon Udo Samel

Chor des Bayerischen Rundfunks, Einstudierung Max Hanft

WDR Rundfunkchor, Einstudierung Paul Krämer, Alexander Lüken

Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor, Einstudierung Regina Sgier, Wolfgang Götz

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

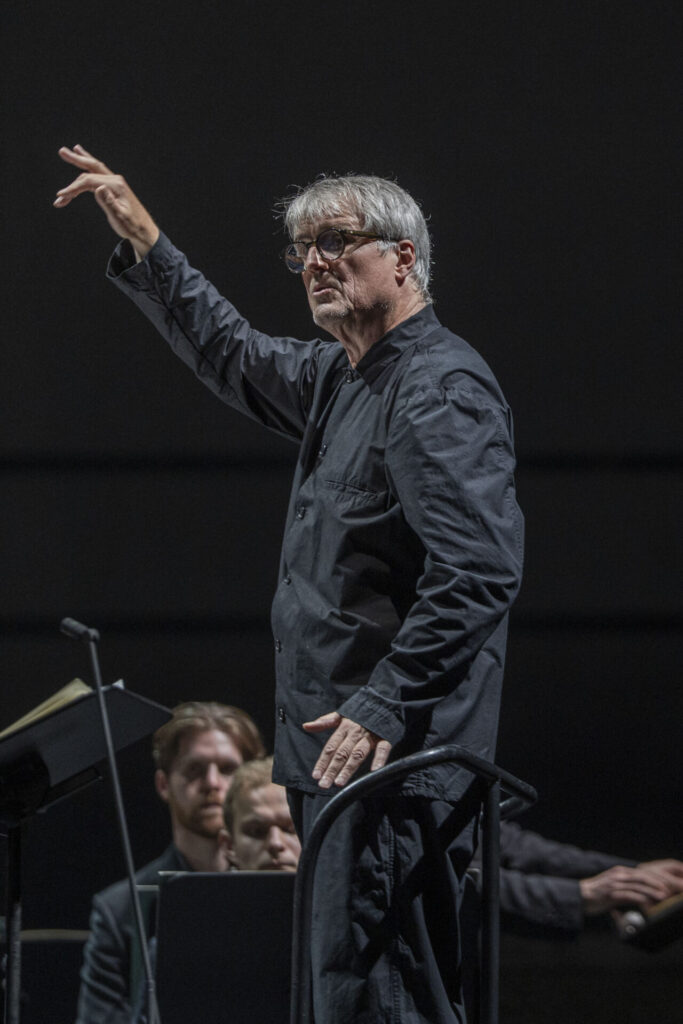

Dirigent Ingo Metzmacher

Felsenreitschule, Salzburg, 18. Juli 2025

von Frank Heublein

In der Felsenreitschule wird an diesem Abend Hans Werner Henzes Oratorium „Das Floß der Medusa“ aufgeführt. Auf politische Proteste der 68er Bewegung vor und im Aufführungssaal in Hamburg wurde 1968 mit einem rigiden Polizeieinsatz reagiert. In dieser chaotischen Situation wurde die Uraufführung abgesagt. Stattdessen wurde im Radio die Generalprobe übertragen. Die gescheiterte Uraufführung gilt als einer der spektakulärsten Skandale der Musikgeschichte. Die Uraufführung des Werks erfolgte in Wien 1971.

Inhaltlich speist sich das Werk aus Berichten zweier Überlebender sowie dem Gemälde Das Floß der Medusa von Théodore Géricault. Sie kennen das Bild? Es ist riesig! Sind schon einmal wie ich erstarrt vor der Verzweiflung der Menschen auf dem Floß im Louvre? Ich habe mir bis zu dieser Aufführung keine Gedanken gemacht. Doch dieses Bild zeigt eine Tatsache, besser gesagt setzt es das Ergebnis entsetzlicher menschlicher Niedertracht in Szene.

Die Medusa war ein französisches Schiff, das 1816 an der Westküste Afrikas auf ein Riff lief. Das Schiff musste aufgegeben werden. Hochrangige Offiziere und Gäste stiegen in die Rettungsboote, unter diesen die Familie des Kapitäns und „ganz selbstverständlich“ er selbst. Die restlichen 154 Personen der Besatzung, ich nutze hier die Zahl des Librettos, setze man auf ein Floß von den Ausmaßen 8m x 15m. Ebenfalls waren auf dem Floß zwei Fass Wasser, sieben Fass Wein und ein Fass Schiffszwieback. Gezogen von den Rettungsbooten wurden die verbindenden Leinen nach wenigen Stunden gekappt, da die Boote nicht vorankamen. Während zwölf Tage dahinwogend kamen die meisten von den Menschen auf dem Floß um durch Hitze, Hunger, Durst, Wahnsinn oder in Kämpfen. Das Fleisch Gestorbener wurde verspeist. Lediglich fünfzehn Überlebende wurden von einem anderen Schiff aufgenommen. Diese Geschichte wird im Oratorium erzählt.

Henze setzt Chöre ein, die er den Chor der Toten, den der Sterbenden, den der Lebenden und den der Kinder benennt. Auf der linken Seite bleiben die Reihen des Chors der Toten zuerst leer. Im Libretto ist vorgegeben, dass in den mich mit Grauen erfüllenden Sterbeszenen die Chormitglieder von der Seite der Lebenden auf die Seite der Toten wechseln. Der Chor der Sterbenden ist zwischendrin bühnenmittig angesiedelt. In der kurzen Pause vom ersten zum zweiten Teil wechselt der Kinderchor ebenfalls auf die linke Seite, die der Toten. Diese physische Sichtbarmachung der sterbenden Menschen auf dem Floß verstärkt den musikalischen Eindruck in mir enorm. Der Chor der Lebenden singt aufgewühlt, aggressiv, verzweifelt bei voller Wucht den Bericht Jean-Charles’ übertönend.

Weiter entfernt von meinem Sitzplatz der Chor der Toten sowie im zweiten Teil der Kinderchor, der Verse aus allen drei Teilen Dantes Göttlicher Komödie, Inferno, Purgatorio und Paradiso singt. Milde gelassen, gedimmt, steigert sich die Stärke allein durch die steigende Anzahl derjenigen, die auf die Seite der Toten wechseln. Der Chor der Sterbenden deliriert sphärisch singend Rettung, kurz bevor sie La Mort in die Arme sinken.

Udo Samel spricht fest, berichtet und ist zugleich der Fährmann Charon, der Lebende auf die Seite der Toten bringt. Zuerst führt er in die Geschichte ein. Doch immer öfter wenn er spricht im Verlauf des Oratoriums, sterben Menschen. Ich verspüre Unruhe, erhebt er seine Stimme.

Sopran Kathrin Zukowski singt La Mort entschlossen zugleich einfühlsam. Sie steht auf der mir entfernten linken Seite der Toten. An einer Stelle im zweiten Teil ruft sie „Kommt, Vielzuviele: / Ich bin die letzte Nacht!“ Worauf der Chor der Toten die delirierenden Sterbenden zu sich ruft – und diese physisch die Seiten wechseln.

Bariton Georg Nigl singt den Chronisten Jean-Charles auf meiner, der rechten Seite der Lebenden. Der fünfzehnte Teil ist überschrieben mit „Die Ballade vom Mann auf dem Floß“. Georg Nigl singt in bestürzter Verzweiflung von seinem aktiven Handeln, dreizehn Menschen, die laut Charon „nicht sterben können“ zu La Mort, in den Tod schickend. Verschränkt wird sein Geständnis mit dem Chor der Sterbenden, dem Chor der Toten. Nigl ringt in seinem Gesang ernsthaft eindringlich um Fassung. Um seine Entscheidung, dreizehn Menschen dem Tod zu überlassen, damit die restlichen fünfzehn überleben. Eine herausragende Leistung!

Dirigent Ingo Metzmacher leitet das große Ensemble souverän, er ist der konzentriert steuernde musikalische Pol, das Auge des menschlichen Schicksalssturms. Die Streicher verbinden sich im sanften Klang mit dem Chor der Toten. Die Bläser in exaltierter Aufregung mit dem Chor der Lebenden. Eindringlich auch aufgrund der umfangreichen außergewöhnlichen Besetzung in den tiefen Tönern mit Basstrompete, Bassposaune, Bass-Ophikleide, Bombardon, Wagnertuba, Basstuba und Kontrabasstuba. Allesamt mit fulminanten Dämpfern ausgestattet. In den Übergangsszenen setzt das gesamte Orchester, im Zentrum dabei die zwölf Schlagwerkspieler, ein ums andere Mal einen orchestralen Schrei.

Henzes Musik lässt mich zusammenzucken, bohrt sich in mich hinein, wenn die Lebenden sterben und ihres Schicksals gewahr werden. Am eindringlichstem vermittelt mir das Georg Nigl als Chronist, der das rettende Schiff sichtet und auf das Floß aufmerksam macht.

Er ist der letzte, der einhundertvierzigste, der auf dem Floß der Medusa stirbt. So endet Charon mit diesem Text im Oratorium: „[…] lag in / Agonie, als man ihn barg, und ist nicht / mehr erwacht / / Die Überlebenden aber kehrten in die / Welt zurück: / belehrt von Wirklichkeit, / fiebernd, sie umzustürzen.“ Mit einem furiosen Fortissimo rammt das Orchester die Tragik, die Niedertracht, die Ungerechtigkeit der Welt in mich hinein und ermutigt mich zugleich, mich dagegen aufzulehnen.

Frank Heublein, 19. Juli 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Hans Werner Henze, Das Floß der Medusa Komische Oper Berlin, Flughafen Tempelhof, 16. September 2023

Hans Werner Henze, Das Floß der Medusa, Elbphilharmonie, Hamburg

CD-Rezension: Hans Werner Henze, Das Floß der Medusa 3. September 2023

Dresdner Gedenktag, Hans Werner Henze Kulturpalast Dresden, 13. Februar 2023

Schade, werter Herr Heublein, dass man von Ihnen nichts über die Leistung der drei Chöre lesen kann. Der Sprecher, die beiden SolistInnen und der Dirigent werden von Ihnen gewürdigt, von den Chören beschreiben Sie nur die räumlichen Konstellationen. Wie ich mal vermute, sind das krachschwere Partien, die man hätte würdigen oder auch kritisieren müssen. Das gilt neben den beiden Profichören erst recht für den Kinderchor. Schade.

Prof. Karl Rathgeber