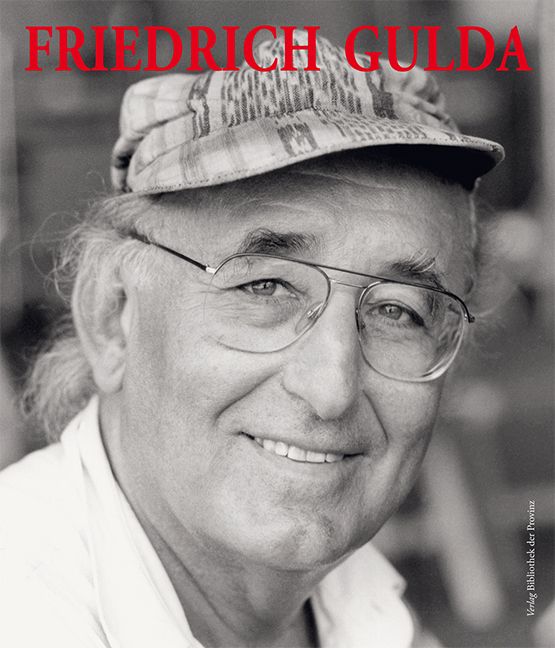

Foto: Friedrich Gulda – Ein Leben für die Musik, Portrait – Bilder und Texte von Ursula Anders (c)

Vor 23 Jahren, am 27. Januar 2000, ist Friedrich Gulda in Steinbach am Attersee verstorben. Am gleichen Tag, an dem Mozart geboren wurde. Ein Versuch, meine ambivalenten Gedanken zu diesem einzigartigen Musiker, Pianisten und Komponisten zu ordnen.

von Jürgen Pathy

„Der Gulda, das war der Größte“, erzählen mir viele und geraten dabei nicht selten ins Schwärmen. Beethoven, Bach oder Mozart. Auf die Frage, wer denn da so das Nonplusultra sei, fällt einfach oft nur sein Name – der Gulda sei’s. Der habe den Ton da so getroffen, wie man sich das vorstelle. Das mal vorweg erwähnt. Nur um festzuhalten, welchen Stellenwert Friedrich Gulda noch immer genießt, dieser exzentrische Musiker, der im Wien der Zwischenkriegszeit aufgewachsen ist. Mein Verhältnis zum Pianisten hingegen ist etwas ambivalent.

Mein Zwist mit Gulda

Dass der Gulda am Klavier ein Großer war – bei Gott – dem möchte ich gar nicht widersprechen. Generationen um Generationen an Verehrern, Hörern und Kritikern sollten sich doch nicht getäuscht haben. In einem Essay über Guldas Gesamteinspielung der 32 Beethoven-Klaviersonaten, schrieb Joachim Kaiser im November 1968: „Es ist ein Ereignis daraus geworden.“ Zwar nicht, ohne anzudeuten, dass der Gulda ab und zu etwas schuldig bliebe, aber im Endeffekt, sei in vielen Fällen, auch ein „selbstverständliches Interpretationsideal erkennbar, das Gulda sich und uns gewonnen hat.“

Auch auf die Gefahr hin, dass ich den Unmut einiger Gulda-Verehrer auf mich ziehe: Ich habe und hatte da schon immer meine Schwierigkeiten, mit diesem außergewöhnlichen Pianisten, den so viele für einen Gott halten. Überhaupt bei Mozart, wo mir sein Anschlag schon immer ein wenig unpassend erschienen ist. In Summe etwas zu kräftig, zu dominant, zu männlich vielleicht sogar, um es mit den Worten anderer zu sagen. Auch bei Beethoven, mit dem man Guldas Namen hauptsächlich assoziiert, auch da bin ich nicht so Feuer und Flamme wie viele andere.

Nicht mal, als ich der klassischen Wiener Musikschule auf der Spur gewesen bin, konnte Gulda mich auf seine Seite ziehen. Dabei dachte ich: Beim Gulda könnte ich da fündig werden. Wer, wenn nicht er, wäre prädestiniert, um die zu praktizieren. Immerhin ist Gulda am 16. Mai 1930 in Wien geboren, dort groß geworden, hat mit sieben Jahren mit dem Klavierspiel begonnen und eine Ausbildung an der Wiener Musikakademie verfeinert, bei Bruno Seidlhofer am Klavier, bei Joseph Marx in Komposition und Theorie.

Die Wiener Schule der Interpretation

Takt, schnellste Stelle und Tempoangabe. Das seien die drei Richtwerte, an denen man die Art und Weise einer Interpretation anzupassen habe. Die Gewichtung genau in dieser Reihenfolge. So zumindest die Theorie, wie man sie in Wien lehrt oder zumindest mal gelehrt haben soll. Das Prinzip dahinter ist relativ einfach: Das Wichtigste ist der Takt. Er gibt den ersten Anhaltspunkt, an dem man sich zu orientieren habe. Das System funktioniert so: Umso kleiner der Nenner, umso gewichtiger habe man die Noten zu spielen. Mit Nachdruck also.

Ein Beispiel gefällig? Ein 2/2 Takt hat gewichtiger zu klingen, als ein 2/4 Takt und so weiter und so fort. Beachtung schenkt man diesbezüglich also nur der zweiten Ziffer. Der, die hinter der Linie, hinter dem Bruchstrich steht. Um es allen zu verdeutlichen, die ebenso wenig in Mathematik aufgepasst haben wie ich. Ein 9/16 Takt, der dürfte nach diesem Prinzip also kaum noch den Boden berühren. Sollte fast schon schweben und jegliche Haftung mit dieser Welt verlieren. Klingt logisch, nur richten sich wenige danach – der Gulda schon gar nicht.

Als ich dessen Aufnahmen durchforstet habe, auf der Suche nach dieser Interpretationsschule: Fehlanzeige! Vor allem beim späten Beethoven, dem meine Konzentration aus mangelnder Zeit nur galt, um ehrlich zu sein. Das Adagio der c-Moll Klaviersonate op. 111, eben in diesem luftigen 9/16 Takt notiert, „Adagio molto semplice e cantabile“ , also „Langsam, ruhig, sehr einfach und singend“, das wählen generell nur wenige Pianisten nach diesem Prinzip. Der Wiener Alfred Brendel spielt es mit größter Demut und Achtsamkeit, Mitsuko Uchida ebenso, obwohl sie das Tempo etwas zügig vorantreibt, Beethoven-Spezialist Daniel Barenboim gibt sich Mühe.

Der Gulda hingegen, der packt mal wieder kräftig zu, auf eine männliche Art und Weise, die diesem Ansatz einfach widerspricht. Wenn also selbst er, ein echter Wiener, diese Schule nicht befolgt, hab ich mir gedacht: Welchen Stellenwert genießt dann diese Art und Weise der Interpretationsvorgabe überhaupt? Hat die dann überhaupt noch irgendeinen Stellenwert? Die Frage stellt sich aber vielleicht gar nicht.

Friedrich Gulda: Revoluzzer als Lebensaufgabe

Der Gulda war womöglich gar kein urtypischer Wiener. Obwohl er seine Ausbildung in Wien genossen hat, hier aufgewachsen ist, der Gulda war schon seit jeher eher ein Revoluzzer. Einer, der aufbegehrt hat. Einer, der sich lieber in den verrauchten Jazz-Clubs der Stadt herumgetrieben hat, als im konservativen Musikverein Wien. Etwas, das man ihm auch sehr übel genommen hat. Der Jazz, das war nämlich Guldas zweite große Liebe – neben Beethoven, Bach und vor allem Mozart, den er über alles verehrt hat. „Die Musik von Mozart hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und wird das bis zu meinem Lebensende tun.“ Das hat Gulda einmal gesagt.

Dabei hat ihn die Klassik groß gemacht. 1950 hat er erfolgreich in der Carnegie Hall debütiert. Da war Gulda gerade mal 20. Die ganze Welt stand ihm offen. Hätte 365 Konzerte im Jahr geben können, vor ausverkauftem Haus. Und in den Zeitungen, fantastische Kritiken. Das habe er in vollen Zügen genossen, soll Gulda einmal bestätigt haben. Der Jazz hat ihn allerdings nie losgelassen. Schon von Kindesbeinen an.

Im Krieg, während der Nazizeit, als es noch lebensgefährlich war „Feindsender“ zu hören. Da hatte der Vater schon immer Jazz gehört, über die britischen und amerikanischen Sender. Nach dem Krieg hat man sich dann offiziell dazu bekannt. Da hatte Gulda sich mit Gleichgesinnten im legendären „Artclub“ getroffen. Einem Verein, der sich anfangs im Keller der Wiener Loosbar (1, Kärtner Durchgang 10) versammelt hatte, um gemeinsam zu jazzen. 1953 übersiedelte man ins Dom-Café (1, Singerstraße 10). 1959 wurde der Verein nach internen Differenzen aufgelöst. Joe Zawinul war da ebenso dabei wie Hans Koller. Beide österreichische Jazzmusiker, die später zu Weltruhm gelangen sollten. Von da her rührt vielleicht auch Guldas eigensinniger Zugang zur Klassik.

Wer die Nase gestrichen voll hat, von lähmenden, zu konservativen Mozart-Interpretationen, dem sei mal Guldas Aufnahme des Klavierkonzerts in C-Dur, KV 467 ans Herz gelegt. Am Pult: Der legendäre Hans Swarowsky. Das ist Rubato bis ans Maximum, bis zum Anschlag. Vor allem im fast schon abgedroschen bekannten langsamen Satz, dem Andante, das neben der „Kleinen Nachmusik“ fast jeder kennt – auch diejenigen, die nicht benennen können, von wem die Werke überhaupt stammen. Da lehnt Gulda sich weit hinaus, geht bis an die Grenzen. Das kann einen schon faszinieren, lebendig wirken. Derart sogar, dass selbst junge Leute ihn noch heute erwähnen und als Referenz auf seine Aufnahmen verweisen.

Manierismus oder historische Aufführungspraxis?

Mir erscheint Guldas Mozart allerdings noch immer rätselhaft. Egal, wie oft ich auch versuche, ihn zu fassen. Fast schon manieriert, um dieses hässliche Wort in den Mund zu nehmen, das beschreibt, wenn jemand etwas bewusst affektiert, gekünstelt und unnatürlich verfälscht. Eigentlich merkwürdig: Gilt doch gerade der Gulda als einer, der sich besonders um die Werktreue bemüht haben soll. Einer, dessen stupende Technik und Rhythmusgefühl ihm alle Wege geebnet haben. Selbst an Chopin hat er sich gewagt, und glaubt man Kritiken, ihn doch ganz ordentlich gemeistert.

Mir ist sein Spiel aber zu gewichtig, eine Spur zu aggressiv. Egal, wie herrlich obertonreich und farbig es auch klingen mag, wenn er sich mit Mozart beschäftigt. Ab und zu wirkt es fast so, als würde ihm Glenn Gould im Nacken sitzen und ihm irgendeinen Floh ins Ohr setzen. „Komm schon, Gulda – gib mal Gas. Los, Staccato, nicht zu viel Legato, dynamisch punktiert, so hat das schon zu Mozarts Zeiten sicherlich geklungen.“

In diesem Sinne war der Gulda vielleicht schon einer der ersten, der sich an die historische Aufführungspraxis gehalten haben könnte. Zumindest in puncto Rhythmus und Dynamik. Vielleicht auch mit seinen ausgedehnten Rubati. Immerhin ist es Mozart selbst gewesen, der in einem Brief an seinen Vater im Oktober 1777 schreibt:

„Daß ich immer accurat im tact bleybe. über das verwundern sie sich alle. Das tempo rubato in einem Adagio, daß die lincke hand nichts darum weiß, können sie gar nicht begreifen. bey ihnen giebt die lincke hand nach.“

Frei übersetzt heißt das: Dass die linke Hand ganz streng im Takt bleibt, während die rechte frei im Rubato spielt. Das werfen selbst die Puristen ein, die sich streng an die Vorgabe halten, wenn sie sich bei Gulda mit dem übermäßigen Rubato-Vorwurf konfrontiert sehen.

Das möchte ich aber nicht ganz gelten lassen. Vor allem, weil es der aggressive Ton ist, der mich an Guldas Mozart zweifeln lässt. Der ist mir einfach nicht geheuer. Viel eher ist mir da der singende Zugang wohlgesonnen, wie ihn ein Vladimir Horowitz praktizierte. Selbst oft dem Urteil ausgeliefert, er sei viel zu manieriert. Oder der feine, fast schon haltlos-anschwebende Klang, wie ihn eine Maria João Pires in Perfektion zelebriert. Damit kann ich Mozart eher fassen.

Dem Übersinnlichen auf der Spur

Wo mich der Gulda aber das erste Mal so richtig erwischt hat. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war, nachdem ich eine Aufnahme der so berühmten „Mondscheinsonate“ von Beethoven gehört habe. Da konnte ich dann auch einordnen, was der Gulda in einer Doku mal erwähnt hat – „So what!? Friedrich Gulda, A Portrait“, nennt sich die. Oder vielleicht war es sein Alter Ego, ein Schauspieler, der ihm da nur eine Stimme verliehen und jedes einzelne Wort frei erfunden hat. Ich weiß es nicht genau.

Genauso, wie der Gulda sein ganzes Leben etwas undurchschaubar war, so ist es auch diese Doku. Zu Gulda würden all diese Aussagen aber passen: Es gäbe etwas in ihm, ganz tief im Kern. Er wisse nicht, was das sei. Er habe das Gefühl 1946 zum ersten Mal erfahren. Bei einem Genfer Wettbewerb. Da kam das Gefühl auf, er spiele nicht selbst, sondern – es spielt.

Wer sich Guldas Aufnahme der „Mondscheinsonate“ anhört, der kann sich da gut hineinfühlen. Eigentlich ein Werk aus Beethovens sogenannter „zweiten Schaffensperiode“, der mittleren sozusagen. 1801 komponiert. Unter Guldas Fingern passiert da allerdings etwas, eine Verwandlung, eine Transformation zum Spirituellen hin. Bei Gulda wird das zu einem Abschlusswerk, wandelt in den Sphären des Spätwerks, der letzten drei Klaviersonaten.

Den fortschreitenden Puls, den ein Brendel da im ersten, so berühmten Satz noch ganz klar erkennen lässt, den löst Gulda vollkommen auf. „Adagio sostenuto“, auf Deutsch „getragen langsam“, das nimmt Gulda sehr ernst. Für manche vielleicht zu ernst. Während Arthur Schnabel den Satz nach 5 Minuten relativ zügig hinter sich lässt, Alfred Brendel immerhin nach rund 6 Minuten, nimmt Gulda sich richtig Zeit. Kostet den Übergang, diesen Vorgeschmack auf das Jenseits ganze 7 Minuten lang aus. Egal, ob einem das schmecken mag oder nicht, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen.

Egal, was der Gulda spielt: Mozart, Bach oder eben Beethoven. Es ist halt immer – Gulda. Ein Spiel, das sich nicht einordnen lässt und schon gar keinen Konventionen unterordnen. Sonst wäre es nicht Friedrich Gulda, der Revoluzzer, der Aufrührer. Der mit den Frack- und Fliegenträgern auf Konfrontation gegangen ist. Der mit dem „Golowin“ eine Kunstfigur erschaffen hat, nur um das Publikum zum Narren zu halten. Der Beethoven hinaus zur Jugend, auf den Berg getragen und sogar sein eigenes Ableben inszeniert hat. Nur um wie Phönix aus der Asche zu steigen und die Presse zu kritisieren. Weil sie ihm, trotz seines nachdrücklichen Verbots, einen Nachruf verfasst hatten.

Ein Jahr danach ist er dann wirklich verstorben. Am 27. Januar 2000. Genau am selben Tag, an dem Mozart das Licht der Welt erblickte. Wer an Zufälle glaubt, der soll das machen. Ich habe da so meine Zweifel. Glaube an das Gesetz der Anziehung. Gleiches zu Gleichem. Großes zu Großem. Götter zu Götter.

Jürgen Pathy (klassikpunk.de), 29. Januar 2023, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Jürgen Pathy, Baujahr: 1976, lebt in Wien. Von dort möchte der gebürtige Burgenländer auch nicht so schnell weg. Der Grund: die kulturelle Vielfalt, die in dieser Stadt geboten wird. Seit 2017 bloggt und schreibt der Wiener für Klassik-begeistert. Sein musikalisches Interesse ist breit gefächert: Von Bach über Pink Floyd, Nick Cave und AC/DC bis zu Miles Davis und Richard Wagner findet man fast alles in seinem imaginären CD-Schrank. Zur „klassischen Musik“, wie man sie landläufig nennt, ist der Rotwein-Liebhaber und Fitness-Enthusiast gekommen, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind: durch Zufall – aber auch relativ spät. Ein Umstand, weswegen ihn ein Freund wie folgt charakterisiert: „Du gehörst zu derjenigen ideellen Art der Zuhörer, die ich am meisten bewundere. Du verbindest Interesse, Leidenschaft und intelligente Intuition, ohne von irgend einer musikalischen Ausbildung ‚vorbelastet‘ zu sein.“

Jürgen Pathy, Baujahr: 1976, lebt in Wien. Von dort möchte der gebürtige Burgenländer auch nicht so schnell weg. Der Grund: die kulturelle Vielfalt, die in dieser Stadt geboten wird. Seit 2017 bloggt und schreibt der Wiener für Klassik-begeistert. Sein musikalisches Interesse ist breit gefächert: Von Bach über Pink Floyd, Nick Cave und AC/DC bis zu Miles Davis und Richard Wagner findet man fast alles in seinem imaginären CD-Schrank. Zur „klassischen Musik“, wie man sie landläufig nennt, ist der Rotwein-Liebhaber und Fitness-Enthusiast gekommen, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind: durch Zufall – aber auch relativ spät. Ein Umstand, weswegen ihn ein Freund wie folgt charakterisiert: „Du gehörst zu derjenigen ideellen Art der Zuhörer, die ich am meisten bewundere. Du verbindest Interesse, Leidenschaft und intelligente Intuition, ohne von irgend einer musikalischen Ausbildung ‚vorbelastet‘ zu sein.“

Pathys Stehplatz (15): John Lundgren als Wotan in Wien Klassik-begeistert.de