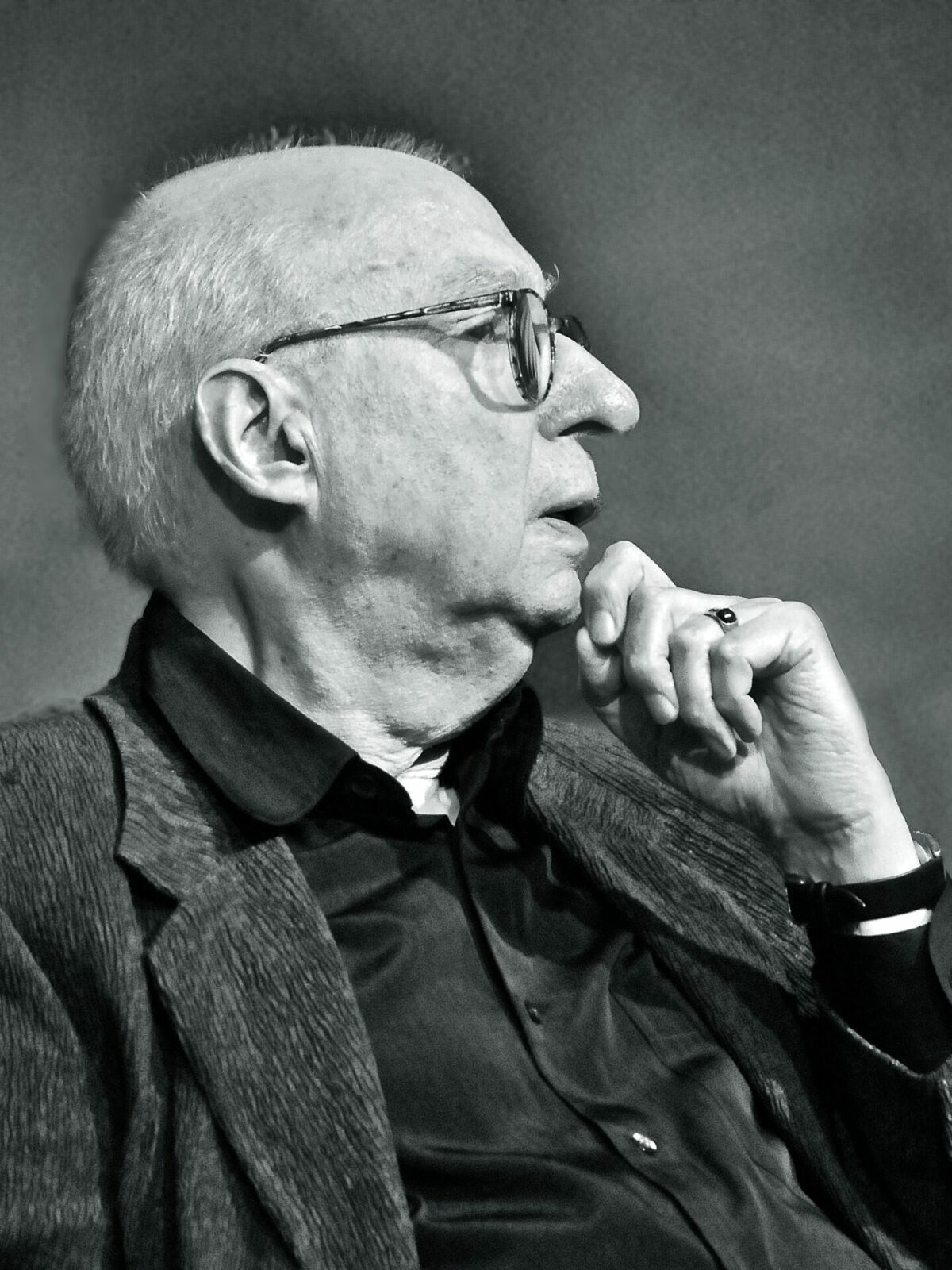

Aribert Reimann im Foyergespräch der Oper Frankfurt am 17.09.2010

Dresden, 21. April 2023

Ein Tag für Aribert Reimann

Symposium der Semperoper Dresden und der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden im Rahmen der 31. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik/Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste

von Pauline Lehmann

Die diesjährige, vierte Tagung der Dresdner Musikhochschule und der Semperoper widmet sich dem 1936 in Berlin geborenen Komponisten Aribert Reimann. Die Tagungen verbinden sich mit aktuellen Inszenierungen der Semperoper. So machte die Kooperation der beiden Dresdner Institutionen in den vergangenen Jahren bereits Arnold Schönbergs „Moses und Aron“, György Ligetis „Le Grand Macabre“ und Dmitri Schostakowitschs „Die Nase“ zum Gesprächs- und Forschungsthema. Den Anlass für das diesjährige Symposium bildet die Neuproduktion von Aribert Reimanns „Die Gespenstersonate“ auf der Werkstattbühne der Semperoper (klassik-begeistert berichtete). Im kommenden Jahr wird die Kooperation fortgesetzt. Anlässlich der Inszenierung von „Káťa Kabanová/Katja Kabanowa“, die am 28. April 2024 an der Semperoper Dresden Premiere feiern wird, beschäftigt sich das Symposium dann mit dem tschechischen Komponisten Leoš Janáček.

Vor dem Hintergrund seiner Oper „Die Gespenstersonate“, die 1984 am Berliner Hebbel-Theater uraufgeführt wurde, stand das umfangreiche Musiktheaterwerk von Aribert Reimann im Zentrum des Austauschs. Prof. Dr. Wolfgang Rathert von der Ludwig-Maximilians-Universität München referierte über Aribert Reimanns kompositorische Ästhetik. Der Pariser Komponist und Musikwissenschaftler Julian Lembke sprach über die Musikdramaturgie in Aribert Reimanns Opernschaffen. Dr. Ellen Freyberg, ebenfalls von der Ludwig-Maximilians-Universität München, thematisierte die facettenreiche musikalische Lyrik. Benedikt Stampfli, Dramaturg an der Semperoper Dresden, rückte musikdramaturgische Strukturen in der „Gespenstersonate“ ins Blickfeld. Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion, in der die Regisseurin Corinna Tetzel und die Dirigentin Yura Yang über ihre Beweggründe und Erfahrungen im Zuge der aktuellen Produktion sprachen. Aribert Reimann selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Tagung teilnehmen. Ein Tagungsband ist geplant.

Der 88-jährige Komponist ist mit beiden Dresdner Institutionen verbunden, in der Saison 2019/20 war er Capell-Compositeur der Sächsischen Staatskapelle Dresden, an der Dresdner Musikhochschule gibt er sein Wissen in Kompositionskursen an die Studierenden weiter.

Den Ausgangspunkt für das kompositorische Schaffen Aribert Reimanns bildet nach dem Musikwissenschaftler Wolfgang Rathert das Melos. In Aribert Reimanns umfangreichen Œuvre stehen Musiktheater und Instrumentalwerke in einem engen wechselseitigen Verhältnis; Sängerinnen und Sänger sind ihm wie instrumentale Körper. Dem Komponisten, der momentan an seiner zehnten Oper arbeitet, die er noch unter Verschluss hält, ist die Opernbühne ein freier, unerschöpflicher und unbekannter Raum, den er jedes Mal aufs Neue ausgestaltet: „Ich will den klingenden Raum Bühne jedes Mal neu erforschen, immer wieder anders, diesen grenzenlosen Ort der Freiheit, auf dem alles möglich ist, auf dem der singende Mensch mit all seinen Konflikten sich ohne Rücksicht entäußern kann.“

Aus einer musikalischen Familie stammend, kam Aribert Reimann über die Mutter frühzeitig mit dem Klavierlied in Berührung. Die Altistin Irmgard Reimann gab Gesangsunterricht und wies ihren Sohn an, ihre Schüler auf dem Klavier zu begleiten. Seit 1955 war Aribert Reimann als Korrepetitor an der Städtischen Oper in Berlin tätig, hier begegnete er u.a. Dietrich Fischer-Dieskau und Brigitte Fassbaender. Obgleich im Kreis der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik das Lied als veraltete Gattung galt und Adorno das Verhältnis von Musik und Sprache als negativ beurteilte, wurde für ihn in den 1950er Jahren das psychologische Lied der zweiten Wiener Schule wichtig.

Immer wieder greift er auf die Lyrik Paul Celans zurück, bedeutend sind die fünf Gedichte nach Paul Celan aus den Jahren 1959/60. Mit dem Holocaustüberlebenden verbanden Aribert Reimann eigene Kriegserfahrungen in der Kindheit. 1944 kam sein älterer Bruder bei einem Bombenangriff ums Leben. Von 1974 bis 1983 besetzte er in Hamburg eine Professur für das zeitgenössische Lied, anschließend hatte er bis 1998 an der Hochschule der Künste in Berlin die gleiche Position inne. Im Jahre 1965 kommt mit „Ein Traumspiel“ nach August Strindberg in Kiel die erste Oper auf die Bühne. Es schließen sich an „Melusine“ (1971), „Lear“ (1978), „Die Gespenstersonate“ (1984), „Troades“ (1986), „Das Schloß“ (1992) und „Bernarda Albas Haus“ (2000). Julian Lembke macht für die Opern einen jeweils spezifisch historisch-politischen Kontext aus. So bezieht sich „Das Schloß“ nach einem Roman von Franz Kafka auf die Überwachungsinstrumentarien der DDR und dessen Bewältigung, „Medea“ nimmt die Flüchtlingsthematik vorweg, „Troades“ appelliert gegen den Krieg, „Melusine“ bezieht sich auf Natur und Umwelt.

Der Komponist, der seit dem „Schloß“ auf eigene Libretti zurückgreift, arbeitet auf textlicher Ebene mit Collagen. Er fügt Seitentexte der Autoren hinzu. Neben Franz Kafkas gleichnamigen Roman verwendet er beim „Schloß“ die Theaterfassung von Max Brod, das Tagebuch des Autors ebenso wie die Erzählung „Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande“. In der „Gespenstersonate“ greift Aribert Reimann auf neben dem Kammerspiel auch auf Gedichte August Strindbergs zurück, die er der Mumie und der dunklen Damen in die Partien gibt.

Besonders prägend ist für Aribert Reimann die Begegnung mit der Musik der zweiten Wiener Schule. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er die im ‚Dritten Reich‘ verbotene Musik Arnold Schönbergs hören. Ein Schlüsselereignis stellt für ihn der Kontakt mit der Musik Alban Bergs dar. Als er 1956 die Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik besuchte, ist er von Alban Bergs „Lulu-Suite“ so ergriffen, dass er nach dem Konzert nicht aufstehen konnte.

Ohne die strenge Zwölftontechnik für sich zu nutzen, greift Aribert Reimann auf Reihensysteme als musikalisches Material zurück. Er schöpft den chromatischen Raum aus, komponiert mit Vierteltönen und Geräuschen. Dass Aribert Reimann bestimmte Motive verwendet, legt zunächst die Leitmotivtechnik Richard Wagners nahe. Jedoch lassen sich die Motive bei ihm auch als werkimmanente Erinnerung (Benedikt Stampfli) oder Antizipation lesen. Und Aribert Reimann bleibt abstrakt, nur selten sind die Motive konkreten Figuren oder Bühnensituationen zugeordnet. In seinen Orchestrierungen setzt er eine Instrumentengruppe dicht ein, während er gleichzeitig eine andere reduziert.

Jeder Rolle ist ein eigenes Stimmenprofil zugeordnet, auf der Bühne treffen die verschiedenen Rollencharaktere dann aufeinander und beeinflussen sich mitunter. So weist sich der Student Arkenholz in der „Gespenstersonate“ in seiner virtuosen Gesangspartie für Tenor, die immer wieder ins Falsett ausbricht, als Grenzgänger zwischen realer und surrealer Welt aus – als Sonntagskind vermag er es, Tote zu sehen.

Die Sopranistin Coco Lau, Masterstudentin im Fach Neue Musik, interpretiert eindrucksvoll „Lady Lazarus“ aus dem Jahre 1992 nach einem Gedicht von Sylvia Path. In schwarz gekleidet und am Kopf sowie an den Armen und Beinen bandagiert, zeigt sie in einer eindringlichen musikalischen Expressivität die pathologische Selbstsuche einer Frau, eine Selbstentäußerung, mit rotem Haar steht das lyrische Ich am Ende wieder wie ein Phönix auf. Aribert Reimann lässt die morbide Frauenfigur flüsternd sprechen, gibt ihr hohe Höhen, die Coco Lau mit ihrem schlanken klaren Sopran überzeugend meistert. Im „Solo“ für Oboe zeigt ein Masterstudent von Prof. Céline Moinet die Klangextreme in Aribert Reimanns kompositorischem Schaffen auf.

Für die Regisseurin Corinna Tetzel stehen in der „Gespenstersonate“ die Beziehungen der Figuren untereinander im Mittelpunkt. Bedeutend erscheint ihr der Unterschied von Jung und Alt. Mit dem Studenten Arkenholz und dem Direktor Hummel sind zwei Hauptfiguren präsent, die die Bühnen- und Kostümbildnerin Judith Adam über die braunen Jacketts einander annähert. Es ergeben sich zwei Blickwinkel. Wessen Welt wir sehen, ist schlussendlich nicht auflösbar. In der Inszenierung werden die Zeitläufte wichtig: Gibt es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine vermeintlich bessere Zukunft, die der Alte schaffen will in dem er seine vermeintliche Tochter, das kranke Fräulein im Hyazinthenzimmer, mit dem Studenten verheiratet und somit die Vergangenheit korrigiert? Oder dreht sich alles nur im Kreis und die jungen Liebenden sind die neue Generation des Gespenstersoupers?

In der Anlage der Bühne als Rund und in der 180-Grad-Bestuhlung geht es Corinna Tetzel um eine Demokratisierung der Bühne. Ihr ist es wichtig, zu fragen, was wir von wo sehen können und was nicht. Das Ungesagte füllt die Inszenierung mit den Körpern aus. Alle sind immer anwesend, sie flüstern die Worte der anderen nach oder schweigen eben.

Die Dirigentin Yura Yang betont, wie schwierig es war, einen Zugang zur Opernpartitur zu bekommen. Auch die Musikerinnen und Musiker entdeckten, während sie die Stimmen einstudierten, völlig neue Facetten ihres Instruments. Das Projektorchester in Semper Zwei besteht aus Musikerinnen und Musikern der freien Szene, aus Studierenden und Mitgliedern der Sächsischen Staatskapelle Dresden und schlägt damit eine bereichernde Brücke. Die Semperoper Dresden strebt hierbei eine kontinuierliche Zusammenarbeit an. Gerade die kurze Probenzeit vor der Wiederaufnahme im April verlangte eine sehr intensive Beschäftigung mit dem schwierigen Tonmaterial, wie es vielleicht, so Yura Yang, während des laufenden Repertoirebetriebs für die Sächsische Staatskapelle Dresden schwierig wäre. Letztlich kann eine verpatzte Sechzehntel-Pause wie der Flügelschlag eines Schmetterlings einen musikalischen Tsunami auslösen.

Pauline Lehmann, 23. April 2023, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Vorschau: Peter Rösel, Klavier und das Dresdner Streichquartett Kulturpalast Dresden, 13. April 2023