Hölderlin, der Musiker – die meisten Liebhaber seiner Werke wissen kaum etwas über die musikalische Begabung des Dichters. Dabei hat Musik für Hölderlin eine wesentliche Rolle gespielt. Und sie hängt ganz eng mit seiner Art zu dichten zusammen.

So geheimnisvoll und mehrdeutig vieles in seinen Werken ist – gerade hierin eröffnet sich auch eine Sicht auf die Welt, die gerade heute ungemein wertvoll erscheint.

von Dr. Andreas Ströbl

Hölderlin hat sein Leben lang musiziert. Als Kind und Jugendlicher bekam er Klavierunterricht; Musik war in der Klosterschule Maulbronn, die er 16-jährig besuchte, Prüfungsfach. Er sang, spielte Mandoline und Flöte, komponierte. Bei Friedrich Ludwig Dulon, einem der im ausgehenden 18. Jahrhundert berühmtesten Virtuosen auf diesem Instrument, nahm er mit 19 Jahren Unterricht. Dulon meinte, Hölderlin sei der einzige seiner Schüler, dem er nichts mehr beibringen könne. Sein Klavierspiel nannte er selbst „Geklemper“, aber das ist selbstironische Bescheidenheit. Auch im Hause Gontard, wo er sich als Hauslehrer so unsterblich in Susette Gontard, seine „Diotima“ verliebte, musizierte er intensiv mit der Familie. Dort wurde sein musikalisches Talent wiederum ausdrücklich gelobt.

Bis zum letzten seiner Tage spielte er Klavier, was in der späten Zeit seine Hauptbeschäftigung war. Zwar nahm unter seinen Wutanfällen mindestens ein Instrument heftigen Schaden, aber sein eigentliches Spiel wurde von seinen Besuchern und der Familie Zimmer nicht als „Geklemper“ wahrgenommen. Der Dichter Friedrich Wilhelm Waiblinger berichtete, dass er „noch richtig Klavier, aber höchst sonderbar“ spielte (was gäbe man für eine Tonaufnahme dieses Phantasierens!). Dazu sang er, mitunter in einer unverständlichen Sprache, und spielte nach wie vor Flöte.

Pierre Bertaux hat auf die Nichtlinearität von Musik und Dichtung, insbesondere der Hölderlins hingewiesen und die „Verwandtschaft der dichterischen Verfahrensweise Hölderlins mit derjenigen des Komponisten“ herausgestellt. In Vergleichen mit der Komponierweise Mozarts und Hindemiths beschreibt er den Hölderlinschen Weg vom „Einfall“, der sich teils im Unterbewusstsein weiterentwickelt, und der dann im Bilden und Korrigieren zu den Gedichten „als musikalische Gefüge“ führt. Theodor W. Adorno hat Hölderlins Stil als „parataktisch“ (Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins, Frankfurt 1963) und das Rhythmische dieser Dichtung als „einem musikalischen Verlauf“ angenähert beschrieben: „Musikhaft ist die Verwandlung der Sprache in eine Reihung, deren Elemente sich anders verknüpfen als im Urteil“.

Hölderlins Schaffen ist aus der Bewegung heraus zu verstehen und daher ist seine Poesie in der Wiedergabe laut vorgetragen viel unmittelbarer erfassbar als im bloßen Lesen. Bereits im Tübinger Stift haben seine Kommilitonen beobachtet, dass er nicht im Sitzen, sondern „im Schreiten komponierte“, wie Bertaux es wiedergibt. Dieses Schreiten war tatsächlich eher der flotte Schritt des Wanderers Hölderlin und Bertaux hat im deklamatorischen Experiment folgerichtig das angemessene Tempo ermittelt, nämlich nach Metronom gelesen, im Tempo 80, also mit 80 Schritten pro Minute. Die Pausen im elegischen Distichon, die stockenden Stellen entsprechen dem innehaltenden Klagen. Dann geht es immer wieder weiter.

Im Gehen rhythmisiert sich das Denken und Unterbewusstes kann nach oben, „ins Offene“ dringen.

Es sei erlaubt, hier aus eigener Erfahrung zu berichten: In der Vorbereitung eines Theaterstückes mit insgesamt einer Dreiviertelstunde Rezitation aus dem „Hyperion“ erwies es sich als für das Auswendiglernen, das tiefere inhaltliche Erfassen und die lebendige Wiedergabe als die beste Methode, den Text zügig gehend zu sprechen, laut und klar, am Strand der Nordsee, im rhythmischen Verschmelzen des Taktes der eigenen Schritte und den Wellen des Meeres.

Viel hat von Morgen an,

Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,

Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.

In der „Friedensfeier“ von 1801 erwächst der Gesang aus dem Gespräch oder folgt ihm nach, bildet aus dem Dialog ein harmonisches Eines. Dies ist das angesprochene zentrale Prinzip bei Hölderlin, eine dialektische Bewegung, die sich aus dem Reagieren eines Elements auf das andere speist und ihre Energie aus der Spannung von Gegensätzlichem bezieht. Inwieweit er Hegels Dialektik und damit einen Herzbegriff des Deutschen Idealismus geprägt hat, sei dahingestellt – die beiden Tübinger sind diesbezüglich ohnehin nicht voneinander zu trennen.

Die für Hölderlin so typische, auffällig oft verwendete Konjunktion „aber“ entspricht nicht nur dem parataktischen Duktus, sie ist in zahlreichen Fällen Ausdruck antithetischer Gegenüberstellung. Kernsätze seiner Dichtung, zumal in den Hymnen, erhalten durch dies „aber“ ihren eigentlichen, tieferen Sinn. Im Hölderlin-Jahr häufig zitiert wird der Anfang von „Patmos“: „Nah ist/ Und schwer zu fassen der Gott./ Wo aber Gefahr ist, wächst/ Das Rettende auch.“ Das eingangs erwähnte schwer zu Fassende wird in seiner Abstraktion weitab von jeglichem naivem (und schultheologischem) Begriff des Göttlichen gerückt, dennoch aber nicht geleugnet, sondern eher gewusst als geglaubt.

Neben der Hoffnung auf die glückliche Wendung in der Krise besteht der Appell an die eigenen positiven Kräfte, wie in „Mnemosyne“: „Unwillig nämlich/ Sind Himmlische, wenn einer nicht die Seele schonend sich/ Zusammengenommen, aber er muß doch; dem/ Gleich fehlet die Trauer.“ Das ist kein preußisches Zähne-Zusammenbeißen, sondern aus Selbstliebe geborene Sorge für die eigene psychische Gesundheit, der göttliche Unterstützung gewiss ist.

Schließlich eines der populärsten Hölderlin-Zitate überhaupt, „Was bleibet aber, stiften die Dichter“ als letzte Zeile von „Andenken“, die dem Poetischen das die Zeiten Überdauernde gegenüber dem Vergänglichem zuweist.

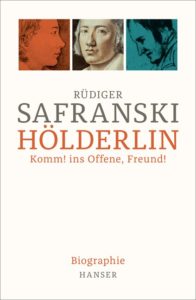

Das, was übrigbleibt an Kunst und Erkenntnis, ist tatsächlich das „Offene“. Safranskis Buchtitel ist ausgesprochen glücklich gewählt, aber der Begriff lässt sich noch differenzieren. Zu jeglicher Aussage ist eine Antithese denkbar und letztlich ist der Widerspruch das, was uns im erkenntnistheoretisch noch so redlichen Mühen dann doch wieder an den Beginn des Philosophierens zurückwirft. Man könnte sich in schlechterer Gesellschaft als mit Sokrates wiederfinden. Das vom Dichter Gestiftete kann eben auch nur eine Ahnung vermitteln und so fühlt sich der Schlüssel zum Tempel surreal traumhaft an und entgleitet dem festen Griff: „Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch/ Der Gesang kaum darf es enthüllen“, weiter wagt sich der Dichter in „Der Rhein“ nicht ins Heiligtum. Das Rätselhafte ist das Reine – aber verbleibt hier nur Unklarheit und, wie in Paul Celans „Tübingen, Jänner“ ein Schwimmen, Tauchen, Ertrinken und Lallen?

Im bereits erwähnten Brief an den Bruder von 1794 entwirft Hölderlin mit feierlichem Ernst eine Art Programm, wie „man zum Manne“ reift und meint damit grundsätzlich die Entwicklung des Menschen aus der kleingeistigen, rohen und unwissenden Dürftigkeit. Unter anderem weiß er, dass es zur Erlangung von Reife notwendig ist, unablässig „seine Begriffe zu berichtigen und zu erweitern“.

Das ist, was wir uns von Hölderlin im Jahre 2020 schenken lassen können, wenn wir wollen: gerade „in der bleiernen Zeit“ (die im „Gang aufs Land“ nur fünf Zeilen nach der Einladung ins „Offene“ droht) nicht aufhören, das, was uns als gewiss scheint, in Frage zu stellen und immer weiterzudenken. So lassen sich Vereinnahmung, Totalitarismus, geistiger Stillstand und Verschwörungsglauben aushebeln.

Wer sich auf Hölderlin einlässt, gewährt sich die Möglichkeit, Schönheit und Wahrheit vereint in seiner Dichtung zu begegnen.

„So komm! daß wir das Offene schauen,

Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.“

Dr. Andreas Ströbl, 28. Dezember 2020, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Andreas Ströbl, Kulturwissenschaftler, Archäologe, Musikliebhaber und Verehrer Hölderlins: Seit meiner Studienzeit ist Hölderlin mein Lieblingsdichter; ich hatte das Glück, ihn zweimal auf der Bühne darstellen zu dürfen und bin ihm und seinen Texten dadurch sehr nahegekommen. Mich fasziniert, in seinen oft rätselhaften Wendungen immer wieder neue Geheimnisse zu entdecken, die auch solche bleiben dürfen. Nicht jedes Bild lässt sich deuten und das ist auch gut so.

Hölderlin ist unter die Räder gekommen; eine unsensible und geradezu brutale Psychiatrie in den Kinderschuhen hat ihn kränker gemacht als er war. Mit heutigen Therapieformen wäre ein völlig anderer Krankheitsverlauf, eventuell mit Heilungschancen, möglich gewesen.

Ich würde mich freuen, wenn das Jubiläumsjahr nicht nur ein bloßes Gedenkjahr für den „verrückten Dichter“ bliebe. Vor Jahrzehnten hat jemand an den Tübinger Hölderlinturm ein mittlerweile berühmtes Graffito gesprüht: „Der Hölderlin isch et veruckt gwä“.

Ob und in welcher Weise er verrückt war, ist für mich zweitranging. Hölderlin hat was zu sagen. Und das liegt zeitlos jenseits jeglicher Stereotypen.

Jonas Kaufmann, it’s Christmas!, der Tenor singt 42 Weihnachtslieder klassik-begeistert.de

Satire: Opernsänger Jonas Kaufmann als Marionettenpuppe klassik-begeistert.de

Weihnachts-Satire: Jonas Kaufmann zu Gast im Verkaufkanal HSE24 klassik-begeistert.de