von Peter Sommeregger

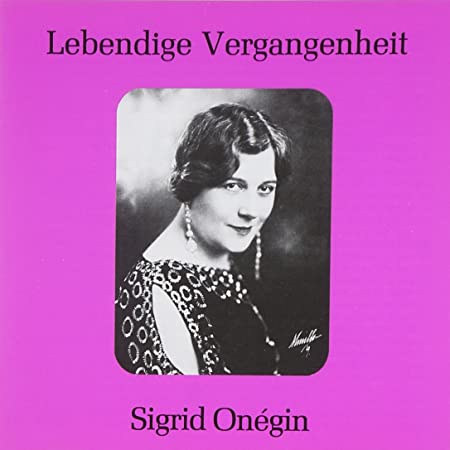

Der 16. Juni ist der Todestag der bis heute durch ihre Schallplatten populären Altistin Sigrid Onégin. Sie starb im Jahr 1943 im Schweizer Tessin, wo sie mit ihrem zweiten Ehemann, dem Arzt Fritz Penzoldt, zuletzt gelebt hatte. Im Alter von nur 54 Jahren erlag die als Elisabeth Hoffmann 1889 in Stockholm geborene Sängerin einem Krebsleiden.

Die Tochter eines französischen Vaters und einer deutschen Mutter studierte in Frankfurt, München und Mailand Gesang, ihr Bühnendebüt hatte sie 1912 als Carmen an der Stuttgarter Hofoper, nachdem sie schon ein Jahr zuvor ihr Konzertdebüt unter dem Namen Lilly Hoffmann absolviert hatte. Bis 1919 blieb sie am Stuttgarter Opernhaus im Engagement.

Sie heiratete am 25. Mai 1913 in London die unter dem Pseudonym „Baron Eugen Borisowitsch Lhwoff-Onégin“ auftretende Komponistin und Pianistin Agnes Elisabeth Overbeck. Lange Zeit war die wahre Identität dieses „Ehemannes“ unbekannt, dessen Pseudonym die Sängerin ebenfalls als ihren Künstlernamen benutzte. Nachdem sich die Künstlerin Onégin während des ersten Weltkriegs aus politischen Gründen in ihrer Stuttgarter Wohnung verstecken musste, wurde er aber 1916 doch verhaftet. Hoffmann-Onégin erkämpfte zwar seine Freilassung, aber bereits 1919 starb Onegin nach längerer Krankheit an Tuberkulose. „Sommereggers Klassikwelt 140: Sigrid Onégin

klassik-begeistert.de“ weiterlesen