Diese Attikafiguren von Friedrich Steger zierten das Wiener Ringtheater, das am 8. Dezember 1881 unmittelbar vor Beginn von „Hoffmanns Erzählungen“ durch einen verheerenden Brand zerstört wurde. Die Figuren konnten gerettet werden, nicht aber 384 Opernbesucher. Kunstmäzen Max Schmidt aus der bekannten Wiener Möbelfabrikantendynastie erwarb die Figuren für seinen privaten Schlosspark Wien-Pötzleinsdorf, den er 1934 der Stadt Wien übereignete. Noch in unserer Kindheit sprach man vulgo vom Schmidt-Park. Die Wiesen waren damals mit Margeriten übersät, die man zu gewissen Zeiten pflücken durfte. Die Statuen sind dort in der Original-Reihenfolge (von links nach rechts) Alt, Tenor, Sopran, Bass aufgestellt. Foto © Lothar Schweitzer

Immer wieder lesen meine Frau und ich von KollegInnen, meistens weiblichen Geschlechts, dass sie sich von einer speziellen Stimmlage besonders angesprochen fühlen. Gerade in der Corona-Krise, wo die aktuelle Berichterstattung nicht platzfüllend sein konnte, standen Reflexionen im Vordergrund, in denen sich viele diesbezüglich outeten.

von Lothar und Sylvia Schweitzer

Ich stelle mir jetzt die Frage, ob das bei mir auch der Fall ist. Angefangen hat mein Interesse an Opern im Alter von vierzehneinhalb Jahren, als ich von meinem Lieblingslied „Granada“ des Komponisten und Medien-Stars Agustín Lara eine Single mit Mario Lanza bekam. Ich kannte bisher nur die Interpretation der Chanson- und Schlagersängerin und auch Schauspielerin Caterina Valente. Der Mexikaner Lara hatte einen Liederzyklus für Tenor über spanische Städte im Stil von Opernarien vertont. Jetzt war mein Interesse an dem Genre geweckt und ich kaufte die erste Schallplatte, die keine Schlager zum Tönen brachte, sondern „Operatic Arias“ – gesungen von dem Tenor Mario Lanza. „Schweitzers Klassikwelt 40: Der Reiz der Vielfalt der Stimmlagen“ weiterlesen

Ich stelle mir jetzt die Frage, ob das bei mir auch der Fall ist. Angefangen hat mein Interesse an Opern im Alter von vierzehneinhalb Jahren, als ich von meinem Lieblingslied „Granada“ des Komponisten und Medien-Stars Agustín Lara eine Single mit Mario Lanza bekam. Ich kannte bisher nur die Interpretation der Chanson- und Schlagersängerin und auch Schauspielerin Caterina Valente. Der Mexikaner Lara hatte einen Liederzyklus für Tenor über spanische Städte im Stil von Opernarien vertont. Jetzt war mein Interesse an dem Genre geweckt und ich kaufte die erste Schallplatte, die keine Schlager zum Tönen brachte, sondern „Operatic Arias“ – gesungen von dem Tenor Mario Lanza. „Schweitzers Klassikwelt 40: Der Reiz der Vielfalt der Stimmlagen“ weiterlesen

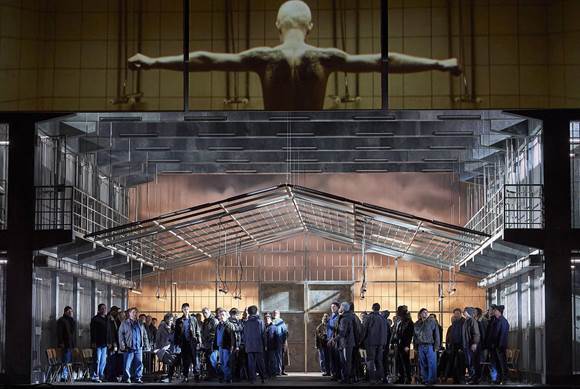

Anlass dieses Aufsatzes ist die „Elektra“ von Richard Strauss der Salzburger Festspiele 2020. Vielerorts wurde von einer Banalisierung des Atridendramas geschrieben. Doch können uns die „Getriebenen“ auf Kothurnen und im archaischen Gewand menschlich nahe kommen? Die Verlegung der Tragödie vom frühgeschichtlichen, mythisch gefärbten Mykene nach dem New England der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschah bereits vor fast hundert Jahren in Eugene O’Neills Dramen-Trilogie „Mourning Becomes Elektra“ („Trauer muss Elektra tragen“), knapp nach dem Zweiten Weltkrieg als Film adaptiert und als Oper des heute fast unbekannten Komponisten Marvin David Levy anlässlich der neueröffneten MET am Lincoln Center 1967 wiederum auf die Bühne gekommen.

Anlass dieses Aufsatzes ist die „Elektra“ von Richard Strauss der Salzburger Festspiele 2020. Vielerorts wurde von einer Banalisierung des Atridendramas geschrieben. Doch können uns die „Getriebenen“ auf Kothurnen und im archaischen Gewand menschlich nahe kommen? Die Verlegung der Tragödie vom frühgeschichtlichen, mythisch gefärbten Mykene nach dem New England der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschah bereits vor fast hundert Jahren in Eugene O’Neills Dramen-Trilogie „Mourning Becomes Elektra“ („Trauer muss Elektra tragen“), knapp nach dem Zweiten Weltkrieg als Film adaptiert und als Oper des heute fast unbekannten Komponisten Marvin David Levy anlässlich der neueröffneten MET am Lincoln Center 1967 wiederum auf die Bühne gekommen.