Höchste Zeit, sich als Musikliebhaber neu mit der eigenen CD-Sammlung oder der Streaming-Playlist auseinanderzusetzen. Dabei begegnen einem nicht nur neue oder alte Lieblinge. Einige der sogenannten „Klassiker“ kriegt man so oft zu hören, dass sie zu nerven beginnen. Andere haben völlig zu Unrecht den Ruf eines „Meisterwerks“. Es sind natürlich nicht minderwertige Werke, von denen man so übersättigt wird. Diese sarkastische und schonungslos ehrliche Anti-Serie ist jenen Werken gewidmet, die aus Sicht unseres Autors zu viel Beachtung erhalten.

von Daniel Janz

Jugendsünde oder meisterliche Nachfolge? Bahnbrechendes Kunstwerk oder plattes Epigonentum? Nicht selten werden diese und ähnliche Fragen bei Musikstücken gestellt, die in einer gewissen Tradition erscheinen. Modernen Musikern und Komponisten geht es da nicht anders, wie den sogenannten großen Altmeistern ihrer Zeit. Einer dieser Fälle, an denen sich solche Diskussionen gut nachvollziehen lassen, ist Brahms erste Sinfonie.

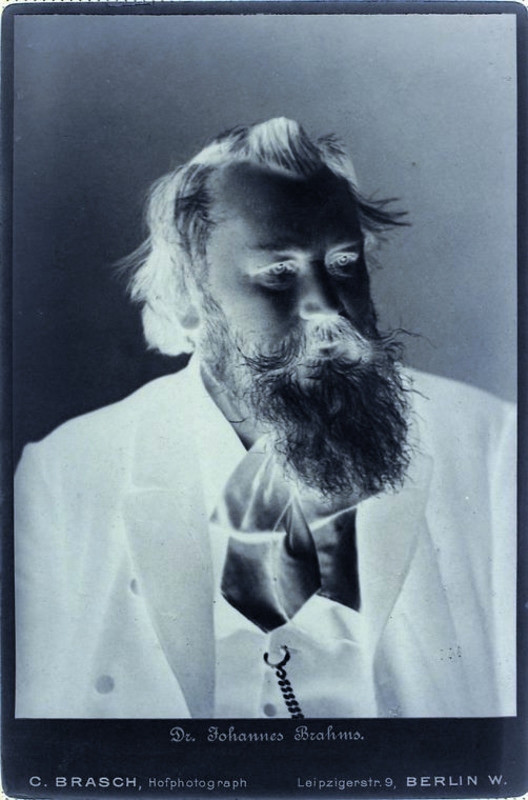

Was war das nur für eine prächtige Vita, die der junge Johannes Brahms bereits 1862 vorweisen konnte. Etliche Serenaden und Sonaten, ein Klavierkonzert und die berühmten ungarischen Tänze, dazu eine Reihe von renommierten Chorwerken – im Alter von gerade einmal 29 Jahren hatte sich der enge Bekannte von Clara und Robert Schumann bereits einen Namen gemacht. Als Clara dann 1862 von einem ersten Sinfoniesatz berichtete, schlugen die Wellen hoch: Eine neue Sinfonie des vermeintlichen Nachfolger Beethovens war nicht nur gewünscht sondern auch sehnlichst erwartet. Was folgte, waren 14 Jahre kompositorische Krise.

Eindrucksvoll lässt sich an dieser Anekdote die damals schon aktuelle Krux einer kreativen Überbewertung nachvollziehen. Die Rezeption über die einst als Meisterwerk angenommene und dann im Vergleich doch eher unterrezipierte Sinfonie könnte widersprüchlicher kaum sein. Da wird ihr eine legitime Nachfolge Beethovens angedichtet, Hans von Bülow soll sie sogar die „10. Sinfonie“ genannt haben. Gleichzeitig wurde ihr vorgeworfen, nur epigonale Kopie des großen Klassikers zu sein. Zeitgenossen warfen sogar die Frage auf, ob man nach Beethovens „revolutionärer Neunten“ überhaupt noch solch eine Sinfonie hätte komponieren können und dürfen.

Andere Betrachtungen sehen die Sinfonie eher im Bezug zur damaligen Gesellschaft als einen Widerhall des Grüblerischen und Veschlossenen. Und dann gibt es auch noch programmatische Deutungen, die von einer tragischen Grundstimmung, einer jahrelangen biografisch/therapeutischen Verarbeitung von Brahms unerwiderter Liebe zu Clara Schumann bis hin zum beethovenschen „per aspera ad astra“ reichen.

Diese Betrachtungsvielfalt verdeutlicht: Die musikalische Wirkung von Brahms erster Sinfonie ist alles andere als klar. Legt man den Fokus auf das Werk selbst, fällt vor allem seine Unbestimmtheit auf. Es schwelgt sehr in abwechslungsreichen Klangfarben und lotet Möglichkeiten aus; insofern lässt es sich als ein Experiment bezeichnen und dürfte für jeden Harmonieanalytiker eine wahre Freude darstellen. Um aber auch für ein Publikum ohne Musikstudium als herausragend wahrgenommen zu werden, reicht Experimentieren alleine nicht aus.

So wird der dramatische Unterton des ersten Satzes immer wieder von seichten Holzbläsereinwürfen durchbrochen oder zeigt vor sich hintrabende Passagen, die trotz teilweise identischer Wiederholung keine klare Richtung kennen. Es entsteht trotz Bewegung in der Musik der Eindruck von Statik und spätestens ab der dritten variationslosen Wiederholung auch eine gewisse Langweile. 5 Minuten weniger und dafür pointiertere thematische Arbeit hätten diesen Satz deutlich steigern können. Dazu kommt, dass die Grundstimmungen nicht recht zur Entfaltung finden, was die Musik in der Folge mehr episodisch als thematisch erscheinen lässt.

Dass so etwas gelingen kann, zeigten Hans Rott und dann Gustav Mahler 20 Jahre später. Der Unterschied ist aber, dass gerade letzterer seinen frühen Sinfonien ein Programm zugrunde legte, das diese episodischen Ansätze erklärte. Ein Programm fehlt bei Brahms. In der Folge erscheint seine Musik unentschlossen, das Wort „launisch“ drängt sich in dem Zusammenhang auf. Das ist eher ein schwankender Fluss, als eine klar ausgestaltete thematische Entwicklung.

Im zweiten Satz fallen dazu auch viele monomelodische Passagen auf, die das Orchester lediglich harmonisch untermalt. Diese sind – trotz ihres seichten Charakters – zwar nett anzuhören, besitzen aber wenig Wiederentdeckungspotenzial. Nicht nur ist die dem Satz zugrundeliegende A-B-A-Form beim bloßen Hören schwer auszumachen. Den Melodiebögen fehlt auch ein Kontrapunkt im Sinne einer Gegenbewegung. Gerade solche musikalischen Gegenmelodien sind es aber, die einer Komposition zusätzlichen Reichtum verleihen und auch noch beim zweiten oder dritten Hören etwas Neues entdecken lassen.

Etwas mehr Spannung entfaltet da schon der dritte Satz, weil er sich auf weniger musikalisches Material beschränkt, das er aber reich verarbeitet. Hier zeigen sich Ansätze, die auch in anderen Werken von Brahms zum Erfolg geführt haben. Es ist nur schade, dass die Instrumentation auch hier oft eher seicht, man könnte fast sagen in sich gekehrt gestaltet ist. Ein klarer, dramatischer oder frohlockender Durchbruch hätte hier eine wahre kompositorische Sternstunde schaffen können.

Dementsprechend lässt auch der dramatisch konzipierte vierte Satz zu Beginn jene Spannung vermissen, die sein eher tragisch anmutender Einstieg eigentlich voraussetzt. Auch hier kommt es wieder nicht zu einer konsequenten Entfaltung, sondern zu einem ständigen Auf- und Abebben.

Der Umschwung geschieht dann beim Einsetzen des aus diesem Satz bekannten Alphornthemas, gefolgt von dem diesen Satz bestimmenden Hymnus. Ab diesem Teil schafft Brahms endlich ausdrucksstarke Musik, die nicht nur eine Stimmung vermittelt, sondern auch melodisch in Erinnerung bleibt. Das sind Schwerpunkte, die in seinen vorangegangenen Sätzen zu wenig gestreut waren, für ein emotional wirksames Meisterwerk aber zwingend sind.

In der Konsequenz erscheint die Sinfonie als eine mit Ansätzen und Ideen reich bestücke Komposition, die es an der konsequenten Ausarbeitung vermissen lässt. Es ist deutlich hörbar, dass Brahms beim Komponieren einiges dazugelernt hat, denn der letzte Satz lässt die Rohheit und Unausgewogenheit der vorangegangenen Sätze klar vermissen. Für ein Meisterwerk in der Tradition Beethovens fehlen dieser Sinfonie aber die durchgehende Schärfe und Klarheit. Dass sie bereits Jahre vor ihrer Ersterscheinung in einen solch kulturell vorbelasteten Kontext eingebettet wurde, hat ihr letztendlich mehr geschadet als geholfen. Die kompositorischen Probleme, die Brahms hier gehabt haben muss, lassen sich mit so einer übersteigerten Erwartungshaltung jedenfalls gut erklären.

Daniel Janz, 7. Mai 2021, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker und Komponist, studiert Musikwissenschaft im Master. Klassische Musik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich gegen eine Musikerkarriere und begann ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zum Thema Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für Klassik-begeistert. Mit Fokus auf Köln kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend fragt er am liebsten, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.

Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker und Komponist, studiert Musikwissenschaft im Master. Klassische Musik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich gegen eine Musikerkarriere und begann ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zum Thema Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für Klassik-begeistert. Mit Fokus auf Köln kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend fragt er am liebsten, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.

Daniels Anti-Klassiker 10: Arnold Schönberg, Orchestervariation op. 31 (1928)

Jonas Kaufmann, it’s Christmas!, der Tenor singt 42 Weihnachtslieder klassik-begeistert.de

Dass Brahms beim Schaffen dieser Symphonie sehr gegen sich selbst gekämpft hat, mag auf ihr lasten, aber schlecht finde ich sie deswegen nicht! Leider gelingt es nur sehr wenigen Dirigenten, freizulegen, was in ihr steckt. Nr. 2 bis 4 sind zweifellos dankbarer.

Eigentlich hat Brahms ja schon mit seiner Serenade op. 11 eine Symphonie geschaffen, die er vorsichtshalber nur nicht als solche deklariert hat. Und auch die Struktur seiner Kammermusikwerke ist durch und durch symphonisch. Kaum zu verstehen, warum er sich sein Coming Out so schwer gemacht hat, um gleich darauf die wunderbar leichte 2. Symphonie herbeizuzaubern.

Lorenz Kerscher