Foto: de.wikipedia.org

Irgendwann sollten eigentlich alle Klischees erkannt sein. Doch die Aufführungspraxis schafft stets neue. Obwohl unser Autor bereits über 50 Klischees in der Klassischen Musikkultur behandelte, ist ein Ende noch nicht in Sicht. Deshalb widmet er noch zwei weitere Folgen so genannten „Klassikern“, von denen man derart übersättigt wird, dass sie zu nerven beginnen. Auch dies sind natürlich keine minderwertigen Werke. Doch durch ihre fast fundamentalistische Stellung im Konzertbetrieb ist es an der Zeit, auch ihnen teils sarkastisch, teils brutal ehrlich zu begegnen, um zu ergründen, warum sie so viel Aufmerksamkeit erhalten.

von Daniel Janz

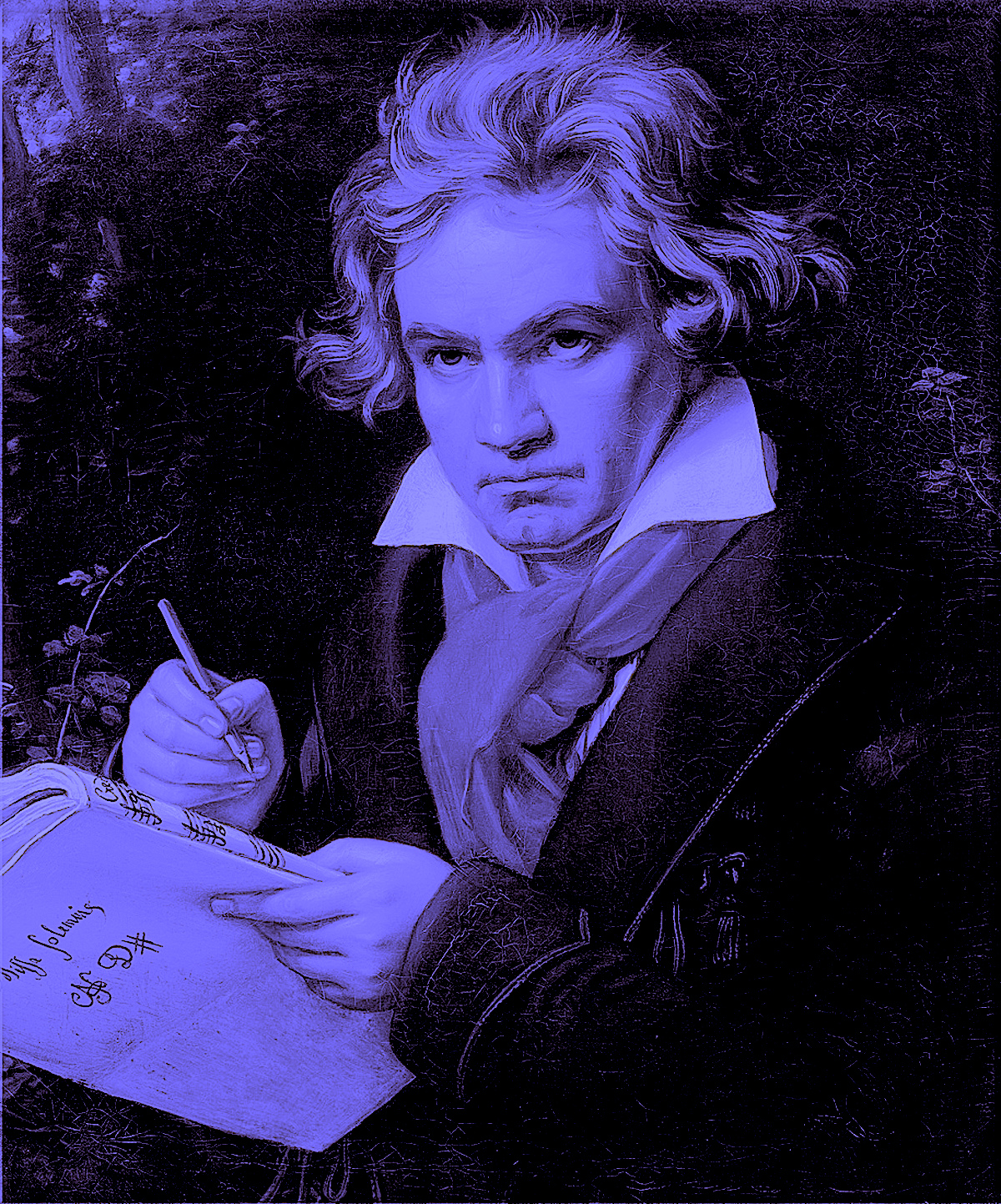

Noch einmal müssen wir uns Beethoven widmen, dem vielleicht berühmtesten und (nach Meinung des Autors) auch zweitbedeutsamsten Komponisten aller Zeiten. Was hat er uns doch für musikalische Diamanten hinterlassen… egal, ob Kleinode, wie „Für Elise“ oder Epen, wie seine fünfte Sinfonie oder die „Ode an die Freude“… bis heute wird ihm nachgesagt, der meistgespielte Komponist aller Zeiten zu sein… mit der Folge, dass all diese Werke hoffnungslos überrepräsentiert sind.

Warum also noch wundern, dass Beethoven ein weiteres Mal in einer Kolumne zu überrepräsentierten Klassikern auftaucht? Diverse weitere Werke von ihm könnten hier behandelt werden. Jedoch würde man bei ihnen allen am Ende wohl nur noch zu denselben Erkenntnissen kommen: Viel zu oft gespielt oder wegen ihrem Bekanntheitsgrad durch bewusste Karikierung inzwischen aus dem Kontext gerissen.

Anders gestaltet es sich bei der Klaviersonate 14, opus 27 Nr. 2 in cis-moll. Dieses auch als „Mondscheinsonate“ bekannte Werk dürfte der Bekanntheit der anderen hier aufgezählten Beethoven-Werke in nichts nachstehen. Was sie aber unterscheidet, ist ihr uniformer Gebrauch. Sicher, sowohl im Konzertsaal als auch durch mediale Verbreitung ist sie auch ein hoffnungslos überreizter Klassiker. Aber immerhin hat sie (noch) nicht die Ernsthaftigkeit eingebüßt, die Beethoven ihr ursprünglich in die Noten schrieb und die Zeitgenossen und Nachfolger, wie Franz Liszt, gelebt haben. Auch mir ist noch keine ironische oder karikative/lustige Verwendung bekannt.

Dabei wurde sie nicht nur von anderen Komponisten, wie Carl Bohm und Schostakowitsch zitiert. Auch in Film und Fernsehen fand sie schon rege Verwendung. So erklingt sie beispielsweise in „Doctor Who“, im Psychothriller „Misery“ (1990) oder bei „Detektiv Conan“. Aber immer als Element der Trauer oder in Verbindung mit Tragik oder sogar Tod. Ja sogar wenn die „Simpsons“ sie aufgreifen, ist es zur Untermalung einer höchst traumatischen Szene. IMDB nennt insgesamt 36 Verwendungen. Das ist zwar weniger, als bei anderen Anti-Klassikern, dafür aber ist ihr Einsatz sehr gezielt, fast einheitlich zur Untermalung von Dramatik.

Besonders der erste Satz dieses insgesamt dreisätzigen Werks wird von all diesen Vertretern aufgegriffen und zur Untermalung besonders tragischer Ereignisse oder hoffnungsloser Situationen verwendet. In dieser Hinsicht teilt sich Beethovens Mondscheinsonate ein Schicksal mit dem ebenfalls viel zu sehr in eine Richtung gedrängten „Adagio for Strings“ von Samuel Barber.

In der Versteifung auf ein und denselben Ausdruck liegt auch das Problem der Mondscheinsonate. Dass Beethoven sie nur zum Ausdruck von Trauer und Dramatik komponierte, wie es der Film „Immortal Beloved“ behauptet, dürfte bestenfalls fraglich sein. Zunächst widmete er sie unter der Bezeichnung einer „Fantasie“ seiner Klavierschülerin Julie Guicciardi, in die er unglücklich verliebt gewesen sein soll. Zu Beethovens Zeit wurde sie aber als „Laubensonate“ bezeichnet, bevor sie (vermutlich durch Umdeutung in der Musikkritik) ihren heute bekannten Namen erhielt. Genügt das, um so endlose Hoffnungslosigkeit hineinzudeuten? Hat Beethoven das gewollt?

Einmal von dieser Ummünzung abgesehen, lebt Musik doch erst durch ihren Interpretationsspielraum. Sicher… man sollte es mit dem Deutungsspielraum nicht übertreiben. Denn wenn Musik sich erst der Beliebigkeit hingibt, wie manch andere Beispiele in dieser Kolumne, dann muss man irgendwann fragen, was überhaupt ihr Mehrwert ist. Bedeutungsarme Werke aus der Retorte gibt es wirklich mehr als genug.

Aber im Umkehrschluss gilt dies auch, wenn ein Stück in seiner Verwendung zu sehr reduziert wird. Was will man daran denn noch Neues entdecken, wenn es immer nur in demselben Kontext erscheint? Natürlich führt zu starke Dekontextualisierung in sich selbst zu Problemen, wie auch schon der letzte Anti-Klassiker gezeigt hat.

Aber was spricht dagegen, sich im Ausdrucksspektrum des Werkes zu bewegen? Kann die Mondscheinsonate neben Trostlosigkeit nicht auch Hoffnung ausdrücken? Oder Sehnsucht? Oder tief empfundene Verbundenheit? Oder Aufschwung durch ihr bewegtes Finale? Warum muss ihre Verwendung immer bei dem Punkt stehenbleiben, an dem bereits alles verloren ist? Als wäre sie das ultimative musikalische Todesurteil.

Das Spannende an Musik ist das Entdecken von variierenden Gefühlsausdrücken durch unterschiedliche Interpretation. Dadurch wird sie nicht nur lebendig, sondern auch zeitlos. Es spricht nichts dagegen, sie aufzugreifen und zu verwenden. Wenn es aber immer nur das Gleiche ist, geht all das Interessante an ihr in Routine verloren.

Dem Problem begegnet man am besten durch einen gesunden Mittelweg zwischen althergebrachten Deutungen und neuen Blickwinkeln. Und manchmal hilft es auch, alte Deutungen aufzugeben. Was man folgen lässt, sollte immer gut an der Quelle begründet sein. Aber man sollte sich nicht scheuen, Fragen zu stellen oder Grenzen zu testen, solange es nicht auf Kosten anderer ist und man auch bereit ist, bei Irrtum Besserung zu zeigen. Denn dann bleibt Musik lebendig und gesellschaftlich relevant.

Trauen wir uns also doch mal, Werke wie die Mondscheinsonate nicht nur als Ausdruck eines einzigen Affektes zu hören! Denn dann erlangen und behalten sie die Bedeutsamkeit, die wir ihnen immer zusprechen. Alles andere endet nur in Klischees und Überdruss. Und im schlimmsten Fall führt das zu verkopften, unsinnlichen und das Publikum abstoßenden Praktiken, wie sie auch in 2 Wochen noch beim letzten Beitrag zu dieser Kolumne diskutiert werden sollen. Dass aber gerade die Musik, die wir alle so lieben, so ein Schicksal erfährt – das wäre nun wirklich unnötig.

Daniel Janz, 3. August 2025, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker, Komponist, Stipendiat, studiert Musikwissenschaft im Master:

Orchestermusik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich zunächst für ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zur Verbindung von Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für klassik-begeistert. 2020 erregte er zusätzliches Aufsehen durch seine Kolumne „Daniels Anti-Klassiker“. Mit Fokus auf den Raum Köln/Düsseldorf kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend geht er der Frage nach, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.

Daniels Anti-Klassiker 57: „Star Wars“ klassik-begeistert.de, 2. März 2025

Daniels Anti-Klassiker 56: Strawinskys „Sacre du printemps“ klassik-begeistert.de, 26. Januar 2025

Daniels Anti-Klassiker 55: Gershwins „Rhapsody in Blue“ klassik-begeistert.de, 12. Januar 2025

Der dritte Satz wurde im Hanna-Barbera-Cartoon der „Schlümpfe” aus den 80ern öfter mal für Actionszenen verwendet.

Was die ironische oder karikative/lustige Verwendung betrifft, denke ich da direkt an das YouTube-Video „why NO ONE knows Moonlight Sonata’s second movement“ von WillsKeyboardSink, in dem im letzten Drittel der zweite Satz humorvoll mit Untertiteln kommentiert wird.

Was allerdings die Rezeption des ersten Satzes betrifft, gehe ich da voll mit dir.

Guido Schäfer