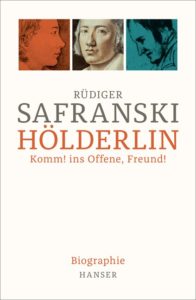

„Der Hölderlin isch et veruckt gwä“, Graffito auf dem Tübinger Hölderlinturm, Foto: © -wn für www.In-Berlin-Brandenburg.com

„Hölderlin war doch in jeder Hinsicht verrückt!“ – Für heutige Leser ist die Lektüre der Hölderlin’schen Dichtung oder seines Romans „Hyperion“ mitunter im Ton zu hochtrabend, seine Sehnsucht nach höherem Sinn wirkt für manche verstiegen. Aber sein Missfallen an der Welt und seine Schwierigkeiten mit der Religion verbinden ihn mit vielen, die auch mit aktuellen Situationen ihre Probleme haben.

Über Hölderlins „Verrücktheit“ ist viel spekuliert worden und die Frage, inwieweit Menschen mit psychischen Störungen zu künstlerischen Leistungen in der Lage sein können, ist nicht nur für Mediziner und Psychologen hochspannend.

von Dr. Andreas Ströbl

Über den Begriff des Göttlichen und die wie ein Gegenmodell zum christlichen Gott wirkenden, vermeintlich antiken Götter, in deren Arm das Kind nach eigener gedichteten Erinnerung groß wuchs, ist in der Sekundärliteratur hinlänglich geschrieben worden. Aber es ist richtig, dass Safranski diese Sphäre ausleuchtet, denn selbstverständlich ging es Hölderlin um das Hohe, das Jenseitige, das, was sich über die in der Elegie „Brot und Wein“ beklagte Dürftigkeit der Zeit, in der er immer mehr ein Einsamer mit seinen Idealen war, erhob.

Allerdings wäre es zu kurz und danebengegriffen, wenn man unterstellte, Hölderlin hätte aus Verdruss über die Bigotterie seiner Umwelt schlichtweg die klassischen Gottheiten als Gegenentwürfe herbeibeschworen, weil die ihm als Projektionsfiguren sympathischer waren. „An das Göttliche glauben/ Die allein, die es selber sind“, zitiert Safranski aus dem kurzen Gedicht „Menschenbeifall“ (S. 63), aus dem man ebensogut Elitarismus wie verständlichen Zorn über das gewalttätige Mittelmaß lesen mag. Wenn die Götter menschlicher sind, dann fällt es den Menschen möglicherweise leichter, sich selbst als göttlicher wahrzunehmen. Das mag ein Vorteil polytheistischer Religionen mit anthropomorphen Göttern sein. Hölderlin kam es offenbar mehr entgegen, sich in Zwiesprache und Schutz mit den ihn umgebenden höheren Wesenheiten zu wissen, wenn er sie in Mehrzahl begriff, anstatt sie in einem einzigen Prinzip zu glauben. Die Äußerungen seiner Religiosität oszillieren allerdings zwischen dem pantheistischen Bewusstsein des Aufgehobenseins in der Natur und dem Infragestellen einer übergeordneten Instanz schlechthin.

„Aber du scheinst noch, Sonne des Himmels! Du grünst noch, heilige Erde! Noch rauschen die Ströme ins Meer, und schattige Bäume säuseln im Mittag.“ Diesem vollkommenen Bild des Glücks in der warmen Umarmung der Natur aus dem „Hyperion“ steht ebendort der Zweifel gegenüber – nein! – er ist ihm, um mit Hölderlin zu sprechen, „harmonisch entgegengesetzt“, denn der Widerspruch ermöglicht, erlaubt, erzwingt die Entwicklung. Es ist bemerkenswert, dass eine einsame Fußnote (es gibt noch eine andere, aber die bezieht sich nur auf eine Jahreszahl) in seinem Briefroman wie die Entschuldigung zu einer rhetorischen Frage daherkommt: „Warum ist die Welt nicht dürftig genug, um außer ihr noch Einen zu suchen?“ Die Anmerkung dazu, „Es ist wohl nicht nötig, zu erinnern, daß derlei Äußerungen als bloße Phänomene des menschlichen Gemüts von Rechts wegen niemand skandalisieren sollten“ liest sich wie aus Angst vor der Inquisition geschrieben, aber es hätte auch ein „nicht wahr, theuerste Mutter?“ dahinterstehen können.

Nicht nur widerstand bekanntlich der Junge dem Drängen der Mutter und wurde eben nicht Pfarrer einer schwäbischen Dorfgemeinde, sondern er verlor – neben aller Unbeirrbarkeit auf dem Weg zum hohen Sängerziel – auf der Suche nach der unio mystica mit dem Natur-Göttlichen immer wieder das Bewusstsein der Nähe dazu, weil er sich selbst und seine Umwelt nicht zu akzeptieren vermochte: „Das Mißfallen an mir selbst und dem was mich umgiebt hat mich in die Abstraction hineingetrieben“. Bezeichnend ist, dass Safranski dieses Zitat aus einem Brief an Schiller von 1795 gleich dreimal anführt (S. 69, 118 und 127), denn damit wird der in das abstrahierende Philosophieren schweifende junge Mann mit Identitätskrise für den Philosophen Safranski besonders interessant.

Ein Jahr zuvor schimpfte Hölderlin in einem Brief an seinen Bruder über die „stockfinstere Aufklärung“ und man mag darüber stolpern, weil man den freiheitsliebenden Dichter in der Retrospektive doch eher mit dem assoziieren möchte, was man mit dem Blick des modernen Menschen als progressiv und eben aufgeklärt für das 18. Jahrhundert versteht. Die Aufklärung aber hat der Welt das Träumen und das Himmlische genommen: „ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt“, heißt es im „Hyperion“. Safranski zieht ebendiesen Schluss und macht Hölderlins „andere Geschichte der Aufklärung“ (S. 206) verstehbar, indem er ihn als Propheten eines Tagesanbruchs nach der zu überwindenden „Götternacht“ mit ihren kalten sprachlosen Mauern zeichnet.

Dieses Propheten Gesang flicht der Autor immer wieder ein, indem er Briefe und Gedichte in Auszügen anführt oder mitunter in voller Länge zitiert. Das wirkt nicht als Füllstoff, sondern ist sinnfällig, weil der Leser dieser Biographie die Lektüre für das Verständnis wichtiger Werke nicht auf ein andermal verschieben wird, da gerade keine Werkausgabe zur Hand ist.

Weniger sinnvoll erschien es Safranski offenbar, der Hälfte des Lebens im Turm mehr als ein Kapitel zu widmen. Germanisten und Psychiater haben mit Hingabe zahlreiche Theorien darüber entworfen, wie der geistige Zustand des „verrückten Dichters“ zu diagnostizieren sei. Safranski belässt es schließlich bei der Feststellung, dass der Schreinermeister Zimmer, dessen Familie für Obhut und Pflege Hölderlins ab 1807 sorgte, es wohl am besten traf, indem er meinte, Hölderlin habe „seine Phantasie auf Kosten des Verstandes bereichert“ (S. 284). Was angeblich wäschekorbweise an Manuskripten verlorengegangen ist, lässt sich nur mit Grauen erahnen. Gedichtet hat Hölderlin bis zum Schluss.

Hilfreich zur Annäherung an die späte Dichtung ist sicher, sich von eindeutigen Diagnosen zu distanzieren und die Grabenkämpfe zwischen den bisweilen extremen Positionen der Einschätzung von Hölderlins Zustand in seiner zweiten Lebenshälfte aus sicherem Abstand zu betrachten. Der Germanist Pierre Bertaux hat Hölderlin über alles geliebt und wies ihm in seiner analytischen Biographie (Friedrich Hölderlin, Frankfurt am Main 1978) die Rolle des „edlen Simulanten“ zu, der sich aus Enttäuschung über die Zeitläufte, die ehemaligen freisinnigen Freunde, die sich es im Establishment bequem gemacht hatten, und aus Angst vor politischer Verfolgung bewusst in die Einsamkeit zurückgezogen hatte. Dieser These widersprach in erster Linie der Mediziner Uwe Henrik Peters, der Hölderlin eine Schizophasie diagnostizierte, eine Form der Schizophrenie mit Störungen der Sprache (Wider die These vom edlen Simulanten, Reinbek bei Hamburg 1982).

Der Psychiater Leo Navratil ist in „Schizophrenie und Dichtkunst“ (München 1986) dem „größten Lyriker deutscher Sprache“ differenziert und einfühlsam begegnet. Kurzgefasst bewertet er die Schizophrenie, die er auch bei Hölderlin konstatiert, als unter Umständen besonderen kreativen Zustand. Auch die schöpferischen Äußerungen psychisch Kranker – wobei hier graduelle Abstufungen zum vermeintlich Gesunden unbedingt einer scharfen Grenzziehung vorzuziehen sind – können künstlerisch wertvoll, ja vollendet sein. Und die Frage, wieviel Schizophrenie einem Großteil menschlichen Schaffens zur eigentlichen, allgemein anerkannten Qualität verholfen hat, war bereits ganze Abhandlungen und Seminare wert. „Die schizophrene Psychose verleiht Originalität“, so Navratil. Darüber hinaus beobachtet er den Hang schizophrener Patienten, aus innerer Verunsicherung heraus das Ordnende, Klare, manchmal Banale zu suchen. Wie Zimmer berichtet, verfasste Hölderlin 1812 nach der Äußerung „Ach, ich bin doch ein armer Mensch“ ein vierzeiliges Gedicht:

Die Linien des Lebens sind verschieden

Wie Wege sind, und wie der Berge Gränzen.

Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen

Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.

Wie auch immer der literarische Wert dieser kleinen Stegreif-Dichtung einzuschätzen sei – aus den Zeilen spricht klar und im inhaltlichen Duktus deutlich der jugendlichen Sehnsucht getreu die Hoffnung auf göttliche Vervollkommnung des eigenen fragmentarischen Seins. Dies geschehe „mit Harmonien“; der Plural weist eher in die Sphäre des Klingenden, Musischen und zusammen mit der etymologisch begründeten Definition von Harmonie, der „Vereinigung von Entgegengesetztem zu einem Ganzen“ findet sich hier der Zugang zu einem Zentrum von Hölderlins Denken und Schaffen.

Zuerst der Klang, die Musik, der Gesang. Dieser Bereich kommt bei Safranski eindeutig zu kurz, wenngleich das für den Großteil der Hölderlin-Rezeption gilt.

Der Begriff des Gesangs, der sich leitmotivisch durch seine Dichtung zieht, steht selbstverständlich metaphorisch für das poetische Schaffen und den Vortrag von Gedichten, Oden und Hymnen. Aber bei Hölderlin sind das Saitenspiel und das Lied mehr als romantisch-antikisierende Topoi, in der Tat „keine klassizistische Phrase“, wie Bertaux anmerkt. Bezeichnenderweise ist das Wort „mousiké“, das sich von den Musen herleitet, bei Pindar erstmals belegt und impliziert eine Dreieinigkeit von Sprache, Musik und Tanz. Dieser griechische Dichter stand Pate, als Hölderlin den Rhythmus seiner Dichtung entwickelte.

Noch der bereits im Turmzimmer Umhergehende, so erinnert sich sein Freund und Gönner Isaac von Sinclair, eröffnete bei Besuchen „ein tieferes Wissen, wobei einem die Idee daß er wahnsinnig sei ganz verschwinde“ und erklärte, „die Gesetze des Geistes aber seien metrisch, das fühle sich in der Sprache, sie werfe das Netz über den Geist, in dem gefangen, er das Göttliche aussprechen müsse, und so lange der Dichter noch den Versaccent suche und nicht vom Rhythmus fortgerissen werde, so lange habe seine Poesie noch keine Wahrheit, denn Poesie sei nicht das alberne sinnlose Reimen, an dem kein tieferer Geist Gefallen haben könne, sondern das sei Poesie: daß eben der Geist nur sich rhythmisch ausdrücken könne, daß nur im Rhythmus seine Sprache liege“. So zumindest hatte Bettina von Arnim den Bericht des Studienfreundes notiert. Als „gewaltige Sprachmusik“ empfindet Karl-Heinz Ott in seinem Buch „Hölderlins Geister“ (München 2019) folgerichtig diese Dichtung.

Dr. Andreas Ströbl, 27. Dezember 2020, für

klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Andreas Ströbl, Kulturwissenschaftler, Archäologe, Musikliebhaber und Verehrer Hölderlins: Seit meiner Studienzeit ist Hölderlin mein Lieblingsdichter; ich hatte das Glück, ihn zweimal auf der Bühne darstellen zu dürfen und bin ihm und seinen Texten dadurch sehr nahegekommen. Mich fasziniert, in seinen oft rätselhaften Wendungen immer wieder neue Geheimnisse zu entdecken, die auch solche bleiben dürfen. Nicht jedes Bild lässt sich deuten und das ist auch gut so.

Hölderlin ist unter die Räder gekommen; eine unsensible und geradezu brutale Psychiatrie in den Kinderschuhen hat ihn kränker gemacht als er war. Mit heutigen Therapieformen wäre ein völlig anderer Krankheitsverlauf, eventuell mit Heilungschancen, möglich gewesen.

Ich würde mich freuen, wenn das Jubiläumsjahr nicht nur ein bloßes Gedenkjahr für den „verrückten Dichter“ bliebe. Vor Jahrzehnten hat jemand an den Tübinger Hölderlinturm ein mittlerweile berühmtes Graffito gesprüht: „Der Hölderlin isch et veruckt gwä“.

Ob und in welcher Weise er verrückt war, ist für mich zweitranging. Hölderlin hat was zu sagen. Und das liegt zeitlos jenseits jeglicher Stereotypen.

Satire: Opernsänger Jonas Kaufmann als Marionettenpuppe klassik-begeistert.de

Jonas Kaufmann, it’s Christmas!, der Tenor singt 42 Weihnachtslieder klassik-begeistert.de