Bild: Stanisław Wyspiański Selbstporträt (1902), Wikipedia

von Jolanta Łada-Zielke

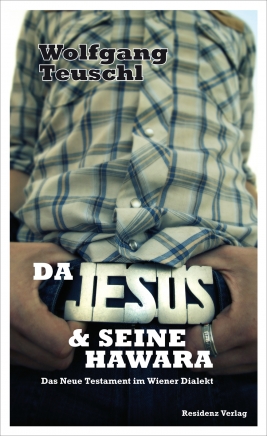

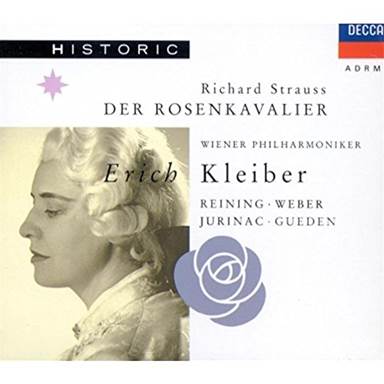

Touristen, die Krakau besuchen, bewundern die wunderschönen Buntglasfenster in der örtlichen Franziskanerkirche am Allerheiligenplatz. Nicht alle wissen jedoch, dass diese Kunstwerke ein herausragender lokaler Maler, Bühnenbildner, Buchillustrator sowie Dichter, Dramatiker, Mitglied des Krakauer Stadtrats und Wagnerianer – Stanisław Wyspiański (1869-1907) – entwarf. Dieser vielseitige Künstler war einer der bedeutendsten Vertreter der polnischen Moderne, des „Jungen Polen“ um die Jahrhundertwende und einer der größten Bühnendichter seines Landes. Sein Werk, vor allem die Dramen, sind Beispiele für den Einfluss Richard Wagners auf die polnische Dichtkunst.

Zur Erinnerung: Polen ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts geteilt und Galizien mit Krakau und Lemberg (pol. Lwów, ukr. Lviv) gehört zu Österreich-Ungarn. Im Gegensatz zu den Polen unter russischer und preußischer Herrschaft genießen die Bewohner Galiziens Autonomie, dürfen ihre Muttersprache lernen und die einheimische Kultur pflegen. In Krakau leben viele herausragende Künstler, darunter Wyspiański. „Ladas Klassikwelt 92: Der berühmteste polnische Wagnerianer stammt aus Krakau

klassik-begeistert.de“ weiterlesen