Hugo versus Richard 1. Teil

Im Gedenken an Franz und Alice Strauss sowie Willi Schuh, ohne deren Herausgabe des Briefwechsels zwischen den beiden „Giganten“ wertvolles Wissen verloren gegangen wäre.

von Lothar und Sylvia Schweitzer

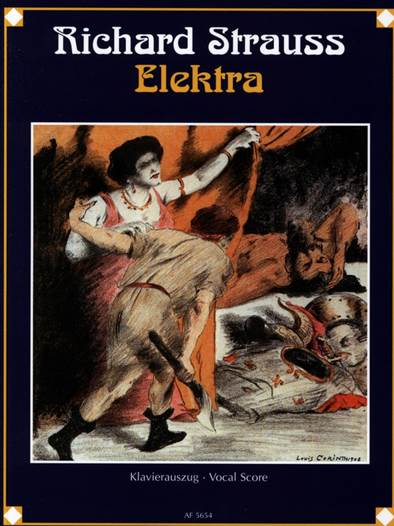

Die beiden Einakter „Salome“ und „Elektra“ sahen wir Gymnasiasten als Gespann, wobei unser Musiklehrer Paul Lande, der uns acht Jahre lang begleitete, immer wieder betonte hier Impressionismus, dort Expressionismus. Das scheint von Anfang an nicht bestimmt gewesen zu sein. Nach Oscar Wildes „Salome“ war Richard Strauss an einer Zusammenarbeit mit Hofmannsthal interessiert, aber nicht an seiner fertigen Bühnendichtung über die Atridentochter. Er schlug Hofmannsthal vor, ein Drama über die legendäre, altorientalische Königin oder Heldin Semiramis zu schreiben, weil ihm Elektra zu ähnlich seiner Prinzessin Salome wäre, wofür jedoch dem Dichter der nötige Anstoß fehlte.

Über das rein Literarische hinausgehend versuchte er Richard Strauss zu überzeugen, dass bei aller äußeren Ähnlichkeit (in beiden Titeln ein Frauenname, zwei Einakter, die im Altertum spielen) die Farbenmischung eine andere ist: „Bei der Salome so viel purpur und violett in einer schwülen Luft, bei der Elektra dagegen ein Gemenge aus Nacht und Licht, schwarz und hell.“ Und der Dichter erhoffte sich durch die Musik noch eine Steigerung seiner poetischen Kraft am Ende des Dramas. „Schweitzers Klassikwelt 60: Die Genese von „Elektra“,

Klassik-begeistert.de“ weiterlesen