von Lothar und Sylvia Schweitzer

Die erste Begegnung war mittels eines Opernquerschnitts des bewährten Schallplattenlabels Decca. Ludwig Weber war darauf im walzerseligen, nahezu operettenhaften Schluss des zweiten Akts zu hören. Als Komtur mit pechschwarzem, getragenem Bass aus dem Hintergrund hatte ich 1959 noch Gelegenheit ihn an der Wiener Staatsoper live zu hören.

In den Jahren 1959 bis 1965 wechselten sich an meinen „Rosenkavalier“-Abenden Otto Edelmann und Oskar Czerwenka in der Rolle des Baron Ochs auf Lerchenau ab. Edelmann war der Sanguiniker mit sehr drastischer Mimik und eigentlich ein Bassbariton mit nicht sicherem tiefem E bei der „nie zu langen Nacht“. Czerwenka war der echte Bass, in der Darstellung phlegmatischer.

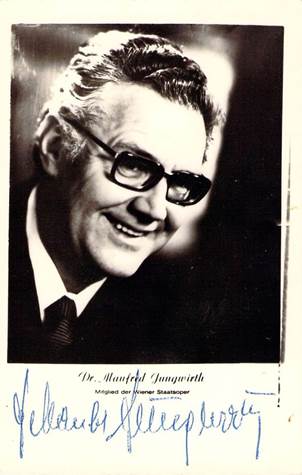

Ich musste einen „Rosenkavalier“ in Frankfurt am Main erleben, um zu erfahren, wie sich der Baron von der Feldmarschallin nach dem Lever mit einem auffallend tiefen Ton „tief beschämt“ verabschiedet. Im Klavierauszug nachlesend: es handelt sich um das große C! Der mir bis dahin unbekannte österreichische Sänger hieß Manfred Jungwirth. Als er bald darauf ins Ensemble der Wiener Staatsoper geholt wurde, interessierte mich sein Osmin, den ich im Redoutensaal der Wiener Hofburg erlebte.

„Schweitzers Klassikwelt 65: Unsere Begegnungen mit Ochsen auf Lerchenau“ weiterlesen