Seine schönsten weisen Worte in unseren Interviews hat Pressler über Mozart gefunden. Sie gehen mir von Zeit zu Zeit immer wieder durch den Kopf: „Ohne Mozart gehen wir zu Fuß, aber mit Mozart können wir fliegen.“

von Kirsten Liese

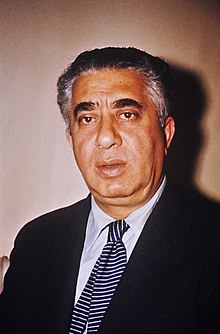

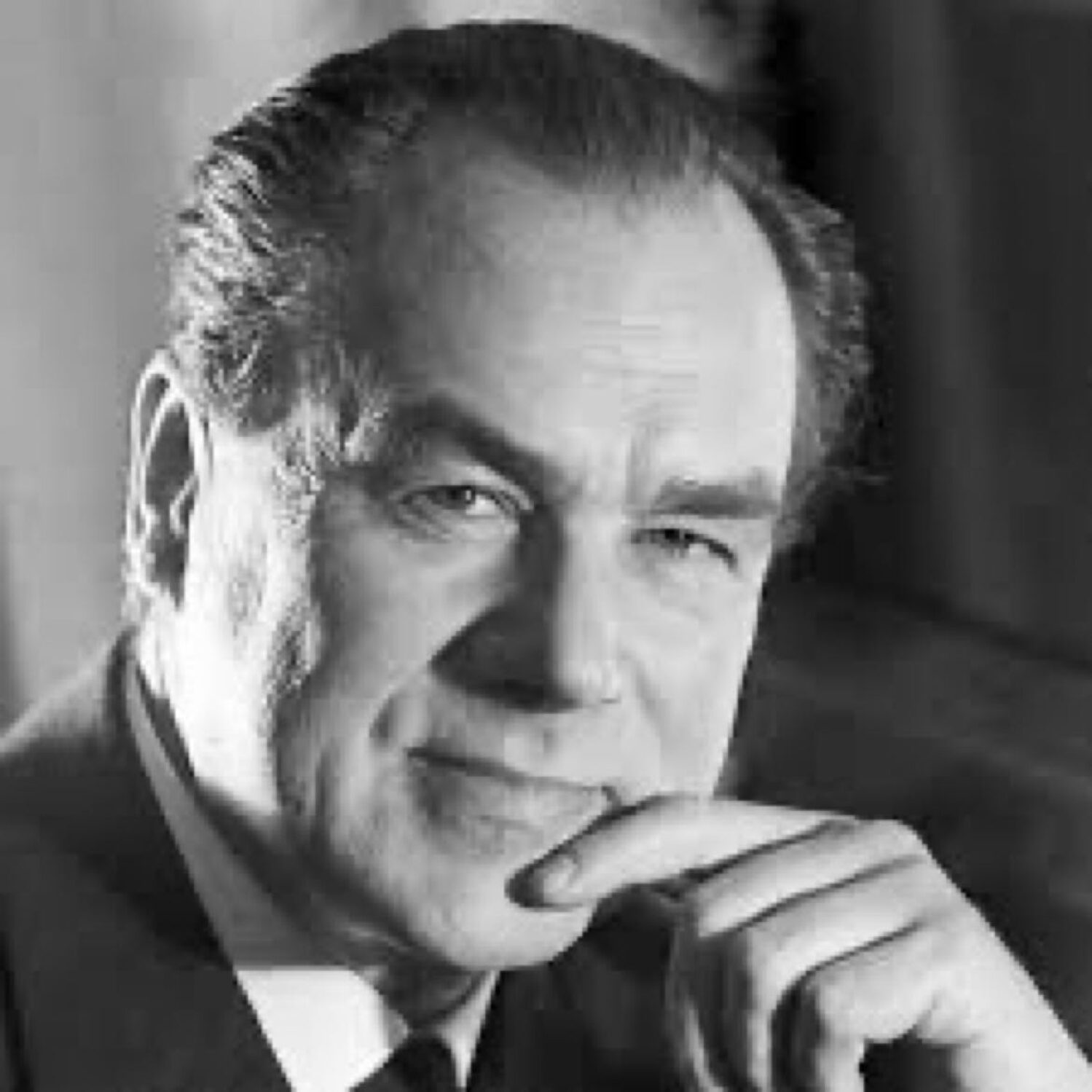

Foto: Menahem Pressler und Kirsten Liese

Wenn ein Musiker noch im hohen Alter auf dem Konzertpodium seinen eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden kann, ist das eine große Gnade. Es gibt nicht viele, von denen ich das sagen würde, aber einer ragt da wie ein Leuchtturm heraus: der Pianist Menahem Pressler. Am 16. Dezember 1923 wurde er in Magdeburg geboren, mit Anfang 90 gab er sein Debüt als Solist der Berliner Philharmoniker, als Gründer des legendären Beaux Arts Trios schrieb er in der Kammermusik Geschichte, der 100. Geburtstag befindet sich in Reichweite. Ihm, den ich nicht nur als genialen Künstler, sondern in mehreren Begegnungen für Interviews auch als wunderbaren, liebenswerten Menschen kennenlernen durfte, ist meine heutige Klassikwelt gewidmet. „Lieses Klassikwelt 66: Menahem Pressler

klassik-begeistert“ weiterlesen