© Andreas Lander

Eugen Engel Grete Minde

Oper in drei Akten

Libretto von Hans Bodenstedt nach Theodor Fontanes

gleichnamiger Novelle

Uraufführung

von Charles E. Ritterband

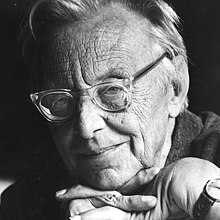

Am Theater Magdeburg ist am 13. Februar 2022 eine Oper uraufgeführt worden, deren Geschichte berührender und dramatischer ist als der Inhalt der Oper selbst: „Grete Minde“ wurde im Jahr 1933, nach der Machtergreifung Hitlers, vom Komponisten, dem deutsch-jüdischen Textilkaufmann und musikalischen Autodidakt Eugen Engel fertiggestellt. Das Werk konnte damals aus bekannten Gründen nicht aufgeführt werden. Die komplette handschriftliche Partitur reiste 1941 im Koffer der Tochter auf ihrer Flucht in die USA – und ging in einem Keller ihres Hauses in San Francisco vergessen.

Zwei Jahre später wurde der Vater, der vergeblich auf Aus- und Einreiseerlaubnisse gewartet hatte, um der Tochter nachzufolgen, von der SS in Amsterdam aufgegriffen, ins Vernichtungslager Sobibor verschleppt – und dort im Alter von 67 Jahren ermordet. Keines seiner acht Geschwister überlebte die Shoah. Aber sein Werk überlebte! „Ritterbands Klassikwelt 21: Die verschollene Oper eines Holocaust-Opfers“ weiterlesen