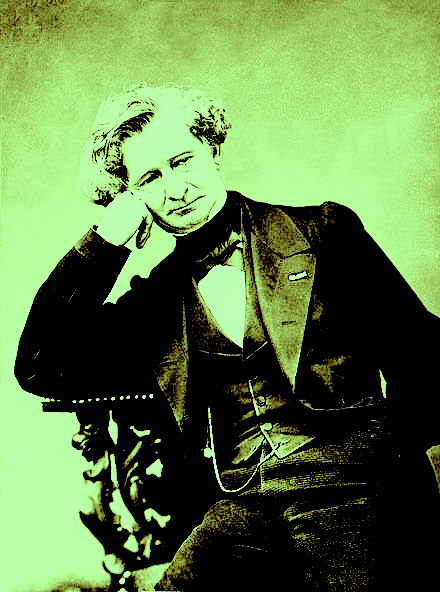

Foto: Wikipedia, Hector Berlioz by Pierre Petit

Höchste Zeit sich als Musikliebhaber einmal neu mit der eigenen CD-Sammlung oder der Streaming-Playlist auseinanderzusetzen.

Dabei begegnen einem nicht nur neue oder alte Lieblinge. Einige der so genannten „Klassiker“ kriegt man so oft zu hören, dass sie zu nerven beginnen. Andere haben völlig zu Unrecht den Ruf eines „Meisterwerks“. Es sind natürlich nicht minderwertige Werke, von denen man so übersättigt wird. Diese teilweise sarkastische, teilweise brutal ehrliche Anti-Serie ist jenen Werken gewidmet, die aus Sicht unseres Autors zu viel Beachtung erhalten.

Von Daniel Janz

Programmmusik – das Stichwort genügt, um unter Orchesterliebhabern hitzige Debatten auszulösen. Ist sie nun eine wahllose Abfolge szenischer Episoden, die sich musikalisch jeglicher Struktur verweigern, wie gewisse Vertreter ästhetischer Schulen erklärten? Oder ist sie das Höchste der Ausdrucksfähigkeit? Ich würde eher Letzteres behaupten. Doch gibt es auch Werke, die der ersten These Futter spenden – trotz ihrer verächtlichen Aberkennung künstlerischer Fähigkeiten. So kommt es, dass wir uns in dieser Kolumne über überbewertete Klassiker heute einem so genannten „Schlüsselwerk“ stellen müssen: Der „Sinfonie fantastique“ von Berlioz.

Mit seiner „Episode aus dem Leben eines Künstlers“ beschritt Hector Berlioz für die damalige Zeit neue Wege. Obwohl Programmmusik bereits bekannt war – allen voran durch Mozart und auch Beethovens fantastischer Pastoralen – so gilt doch ausgerechnet Berlioz als der Begründer moderner Programmmusik. Seine Sinfonie wird dementsprechend auch häufig das das Werk bezeichnet, das dieses Genre definiert habe. Neue Spieltechniken und die daraus resultierende erweiterte Verwendung des Orchesters dürften ihren Teil dazu beigetragen haben, es als Schlüsselwerk zu etablieren. „Daniels Anti-Klassiker 42: Hector Berlioz – Sinfonie fantastique (1830),

klassik-begeistert.de“ weiterlesen