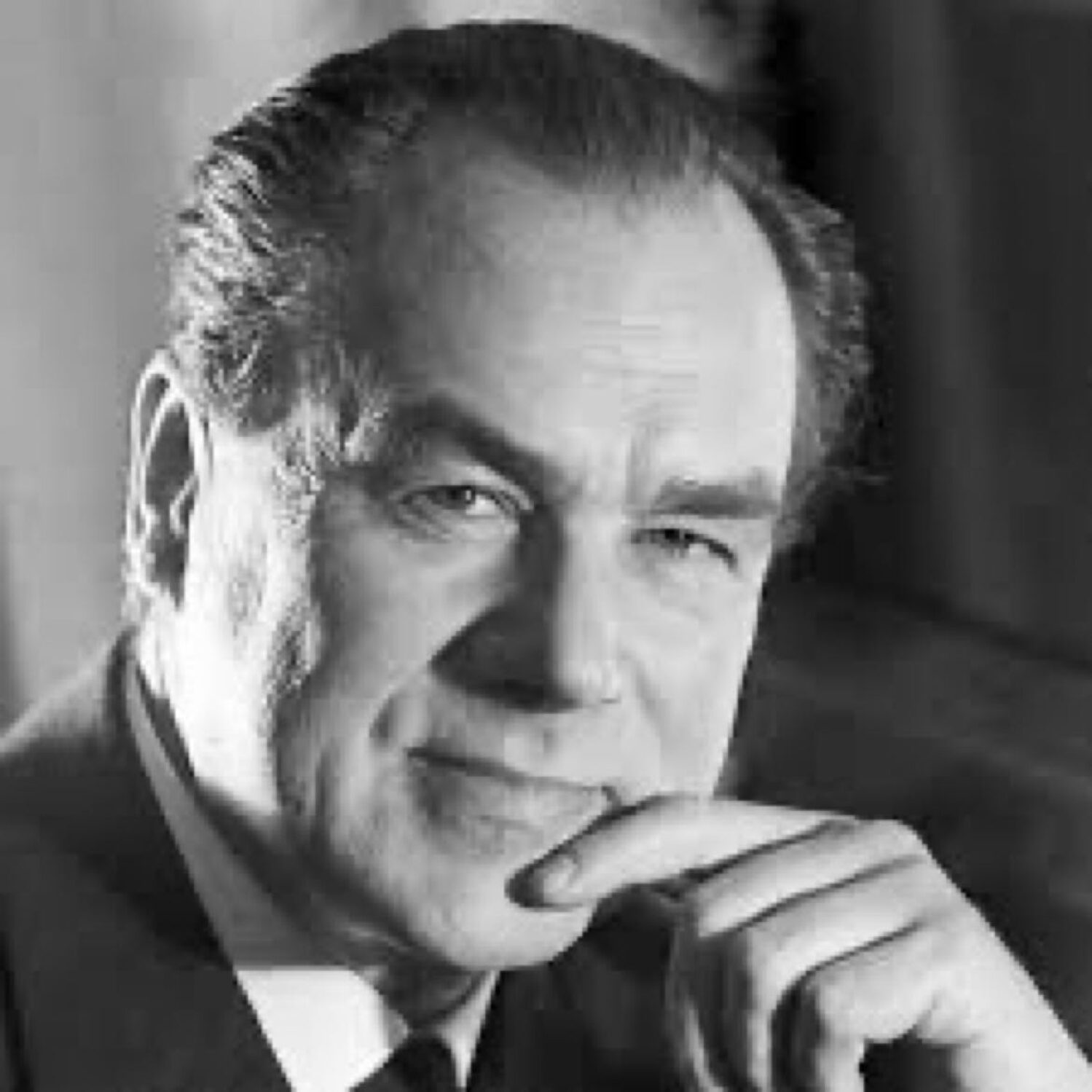

Viele Opernhäuser könnten heute ohne die große Anzahl von Sängern aus Osteuropa nicht überleben. Auch kommen von dort viele der Opernstars, die als Aushängeschild manchem Opernhaus volle Kassen garantieren. Vor dem Verschwinden des “eisernen Vorhangs” war dies nicht der Fall. So bekamen auch nur wenige Sänger des Moskauer Bolshoi Theater die Möglichkeit, außerhalb der damaligen Sowjetunion ihre Kunst zu zeigen. Einer von ihnen, der große Popularität in der Sowjetunion genoß aber sehr selten im Ausland auftrat, war der estnische Bariton Georg Ots. Seine zahlreichen Schallplatten dokumentieren eine der schönsten Baritonstimmen, die je aufgenommen wurde.

von Jean-Nico Schambourg

Georg Ots wurde am 21. März 1920 in Petrograd (das heutige St. Petersburg) in eine Künstlerfamilie – sein Vater war der bekannte estnische Tenor Karl Ots (1882 bis 1961) – geboren und wuchs in Jaroslawl (Russland) auf und begann dort ein Studium zum Ingenieur, das er 1941 beendete. Gleichzeitig ließ er dort, mit Unterstützung seines Vaters, seine Stimme ausbilden.