von Peter Sommeregger, Berlin

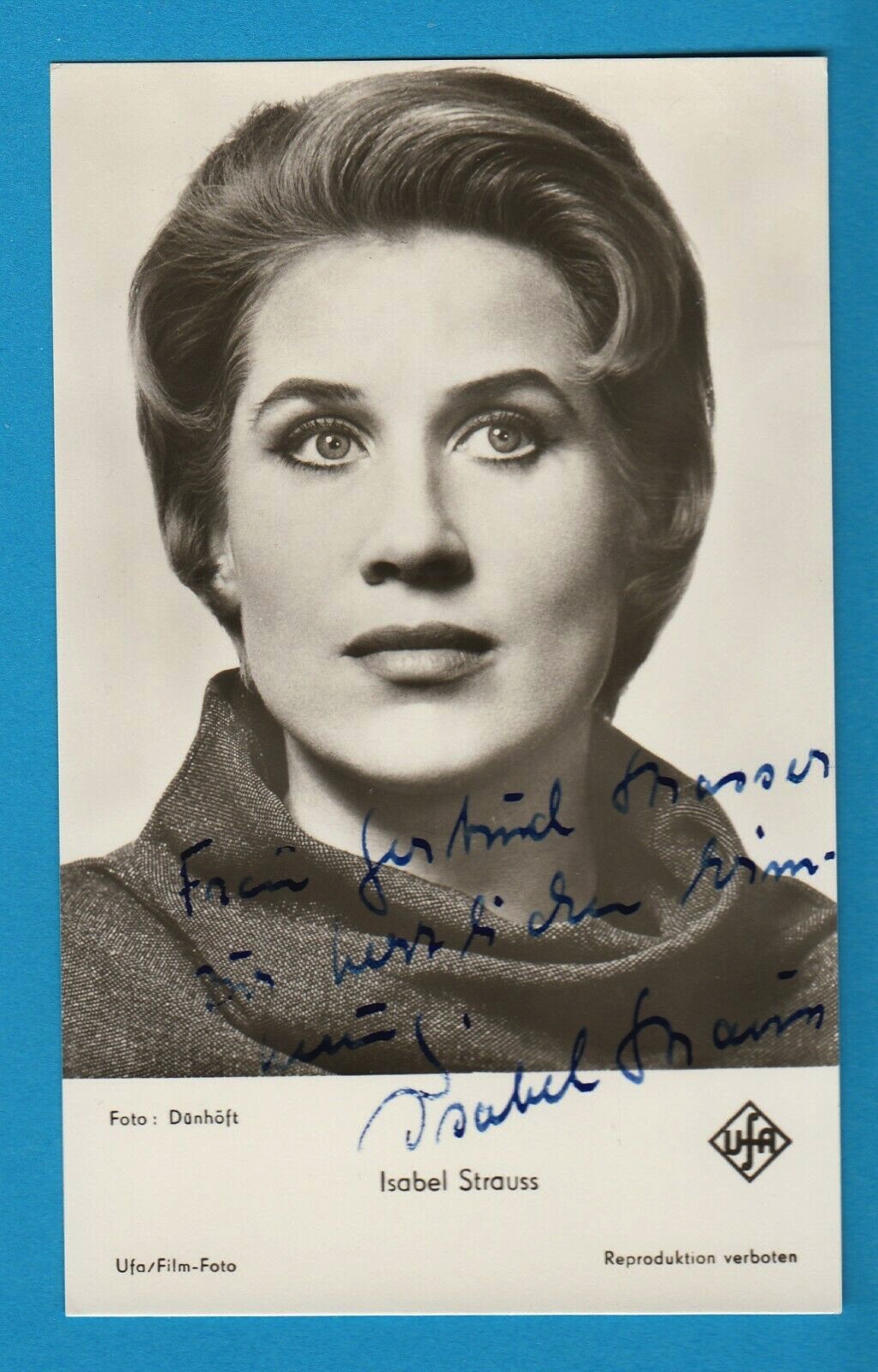

Der Name Isabel Strauss wird heute nur noch den wenigsten Opernfreunden ein Begriff sein, immerhin ist die Sopranistin bereits 1973 gestorben. Ein Blick auf ihren Lebensweg ist hoch interessant und zeigt, dass sich manchmal Leben und Oper erstaunlich ähneln.

Die 1926 in Gelsenkirchen geborene Margot Maria Strauss studierte ab 1944 an der Folkwang-Schule in Essen Gesang, musste dieses Studium aber kriegsbedingt bis 1946 unterbrechen. Am 31.5.1950 beendete sie ihr Studium mit einem Abschlusskonzert und wurde an das Opernhaus in Essen engagiert. Dieses Engagement trat sie aber offensichtlich nicht an, da sie inzwischen geheiratet hatte und mit ihrem Ehemann bereits im Juli 1950 nach Chile auswanderte. Dort änderte sie ihren Vornamen in Isabel und sang an verschiedenen Opernhäusern, so in Santiago de Chile, Buenos Aires und Rio de Janeiro ein breit gefächertes Repertoire das von Mimi in „La Boheme“ bis Saffi im „Zigeunerbaron“ reichte. Gelegentlich trat sie in Santiago auch an einer deutschsprachigen Bühne als Schauspielerin auf. „Sommereggers Klassikwelt 53: Isabel Strauss – ein Leben wie eine Oper

klassik-begeistert.de“ weiterlesen