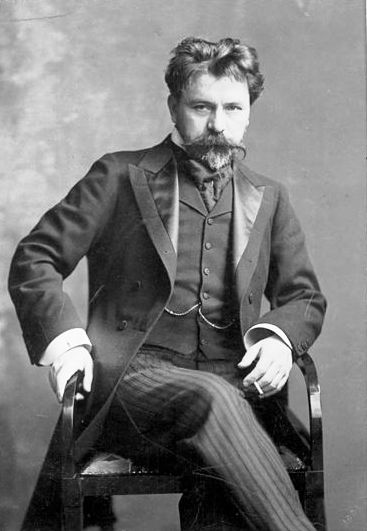

Foto: Nicola Perscheid Portrait of Arthur Nikisch /wikipedia.de

Der Dirigent war eine elegante Erscheinung, was ihm auch unter dem weiblichen Publikum Sympathien eintrug. Man erzählte sich folgende Anekdote: zwei Damen besuchen ein Konzert von Nikisch. Vor Beginn sagt die Eine zu ihrer Begleitung „Geben Sie mir ein Zeichen, wenn er zu faszinieren beginnt ?“

von Peter Sommeregger

Der vor genau hundert Jahren, am 23. Januar 1922 verstorbene Dirigent Arthur Nikisch war in mancher Hinsicht der erste Dirigent, der am Pult zum großen Star wurde, größte Popularität erreichte und diesem Beruf sein heutiges Image verlieh.

Geboren am 12. Oktober 1855 in Ungarn als Sohn eines Schlesiers und einer ungarisch-stämmigen Mutter studierte er am Wiener Konservatorium zunächst Geige und Klavier. Seine erste Verpflichtung erfolgte in das Wiener Hofopernorchester. Anschließend wirkte er von 1878 bis 1889 am Leipziger Stadttheater als erster Kapellmeister. In den Jahren 1886 bis 1888 war Gustav Mahler dort der zweite Kapellmeister.

Am 30. Dezember 1884 leitete Nikisch die Uraufführung von Anton Bruckners 7. Symphonie am Leipziger Neuen Theater, die für den Komponisten den späten Durchbruch bedeutete. Dem Werk Bruckners blieb Nikisch lebenslang verpflichtet. „Sommereggers Klassikwelt 123 : Arthur Nikisch, der erste Pultstar starb vor 100 Jahren,

klassik-begeistert.de“ weiterlesen

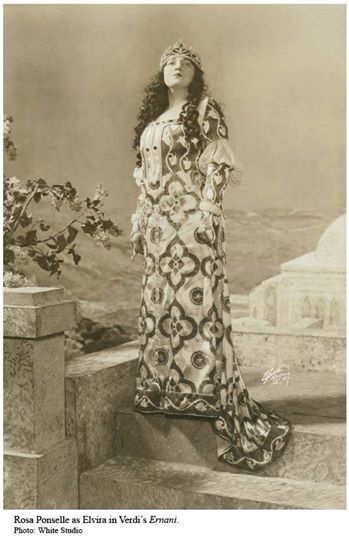

Schnell eroberte sich die Sängerin ein hauptsächlich italienisches Repertoire, in dem sie ihre technisch ausgezeichnete Stimme, die vollendete Triller singen konnte, aber auch über die tieferen Register verfügte, gekonnt einsetzen konnte.

Schnell eroberte sich die Sängerin ein hauptsächlich italienisches Repertoire, in dem sie ihre technisch ausgezeichnete Stimme, die vollendete Triller singen konnte, aber auch über die tieferen Register verfügte, gekonnt einsetzen konnte.